Groupe DEPHY Viticulture en Champagne

Vous voici arrivés sur la page d'un des plus anciens groupe Dephy ! Créé en 2011, avec la volonté d'inscrire des pratiques culturales dans le respect de l'environnement et d'échanger ensemble, les exploitants de ce réseau caractéristique des pratiques champenoises se sont donnés les moyens d'évoluer fortement pour aujourd'hui représenter un modèle de bonnes pratiques locales sans sacrifier pour autant les niveaux de production. L'occasion de découvrir une autre facette de la production du champagne avec très certainement des réussites adaptables dans d'autres vignobles.

Il existe en Champagne divers moyens de tirer un revenu de la viticulture. Certains vendent des raisins à des coopératives, d'autres vendent du moût ou du raisin à des négoces, d'autres encore choisissent de maitriser chez eux l'ensemble des étapes de vinification sur leur exploitation, et enfin, quelques un choisissent de faire vinifier leurs raisins en coopérative pour ne s'occuper que de la commercialisation des bouteilles par la suite. Ce réseau est parfaitement représentatif des diverses pratiques puisque toutes sont présentes dans ce groupe, ce qui amène une diversité d'opinions et d'organisations avec pour but commun de diminuer autant que possible les intrants selon la vision de chacun. Les échanges créés sont donc très riches et profitables à tous. Par ailleurs la répartition des exploitations permet une couverture du territoire local assez intéressante et ainsi de prendre en compte une grande diversité de terroirs, de sols ou d'expositions de parcelles. La présence des deux lycées viticoles en formation initiale permet un transfert intéressant vers les générations futures. Enfin et c'est une chance la majorité des viticulteurs sont capables de s'exprimer devant un public varié car il est bien essentiel d'être capable de communiquer sur l'évolution des pratiques. Un groupe dynamique, performant et accueillant !

Principaux cépages et appellations : Pinot Noir (environ 38%), du Pinot meunier (32%) et du chardonnay (30%) + Arbanne, Petit Meslier, Pinot Blanc, Pinot Gris.

Lycées partenaires : Avize Vitis Campus (51), EPLEFPA-CREZANCY/CFPPA-VERDILLY (02)

Le regard de l'ingénieur réseau :

Ce réseau très dynamique a su prendre l'avance nécessaire pour aujourd'hui être un modèle pour le reste du vignoble. A une heure où l'évolution de la réglementation contraint toujours plus fortement l'utilisation des produits phytosanitaires, la totalité des exploitations de ce réseau démontrent que les réductions de 50% de produits ne sont pas impossibles au détriment de la récolte. Les pratiques bios sont installées dans quelques exploitations, ce mode de production devenant une suite logique à leur réflexion. Le but n'est cependant clairement pas de pousser les structures dans cette voie mais bien de mettre en lumière toutes les pistes possibles de réductions d'intrants. Chacun avance à son rythme et les échanges de groupes prennent là toute leur importance.

Quels cépages ? Quel mode de production ?

Si la champagne se caractérise par la présence officielle de sept cépages, trois d'entre eux représentent 99,5% du vignoble. Il s'agit du Pinot Noir (environ 38%), du Pinot meunier (32%) et du Chardonnay (30% mais en augmentation ces dernières années). Le peu de surface restant est partagé entre Arbanne, Petit Meslier, Pinot Blanc, Pinot Gris.

Ce vignoble dit "à haute densité" est planté entre 1 m et 1,10 m dans l'inter rang et la même distance dans le sens du rang, soit des densités variables de 8000 à 10000 pieds/ha. Après 15 années d’essais de densité de plantation de l'ordre de 4000 à 5000 pieds/ha, le comité national des vins AOP de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a validé la modification du cahier des charges des appellations le 8 septembre 2022, laissant ainsi la porte ouverte à un nouveau mode de conduite dans les années à venir en AOC Champagne.

Thématiques principales du groupe

Les activités de ce groupe se sont partagées entre 2011 et 2021 en deux phases principales distinctes :

- A la création du réseau DEPHY, en 2011 pour celui-ci, les premières envies concernaient la réduction rapide et visible des intrants phytosanitaires des produits fongiques. Pour cela, diverses opérations ont été mises en avant pendant les 5 premières années de vie du réseau : réglages des pulvérisateurs, connaissance des produits et de la meilleure période d'application afin de limiter les impacts en terme de résistance et les échecs éventuels de protection, modélisation des doses d'apports en fonction de la pression et du cycle du végétal.

- A ce jour, le groupe montre que l’atteinte des objectifs de réduction de 50% des IFT n’est pas une vision complètement hors d’atteinte. Nous parlons bien entendu d’une moyenne lissée comparée à une valeur seuil fixée sur l’année 2006 par le ministère. Cette valeur est de 22,06 pour les fongicides et 1,75 en herbicides. Il n’y a pas d’objectifs particulier de certification environnementales ou biologique dans le cahier des charges, mais force est de constater qu’avec le temps, le bio est parfois l’issue retenue pour aller le plus loin possible dans les réductions d'intrants. Les solutions techniques pour diminuer les intrants permettent aujourd’hui pour la plupart de se passer complètement des herbicides et de réaliser systématiquement des réductions de 50% (hors bio contrôle) dans le cadre d’une année à pression faible à modérée. Il est tout de même intéressant de rappeler que cela représente 70% des cas de ces dix dernières années.

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes explorées collectivement

En parallèle à la réduction des IFTs fongiques, chacun a pu avancer à son rythme dans la diminution des herbicides. Les contextes d'exploitations très variés et la vision personnelle de chacun des membres du groupe a permis d'obtenir rapidement de très bons résultats. Au bout des premières années, tous les membres du groupe possèdent un IFT herbicide variable de 0 à 0,4. Les efforts restants à investir sont connus et il s'agit la plupart du temps de contraintes d'investissement temps et moyens, en passe d'être réglés.

Enfin plus globalement, s'il n'existe pas de volonté particulière de pousser les exploitations vers le Bio, à ce jour 4 d'entre elles sont certifiées ou en cours. Cela semblait une suite logique aux exploitants. Pour les autres structures, toutes utilisent aujourd'hui des pratiques bios tant que les conditions sont favorables sans recherche de certifications ni de communication afin de garder une marge de travail qui leur est nécessaire en cas d'aléas climatiques importants.

Renouvellement du réseau en 2016 : gestion durable des sols

La seconde partie de vie du réseau correspond à la phase de renouvellement de ce dernier en 2016. A la diminution des intrants, se pose la question de la gestion durable des sols et de l'environnement de production.

Sur la partie gestion durable des sols, la prise en compte des méthodes de fertilisation est importante. Des essais sont menés pour optimiser les quantité et périodes d'apport. Des semis de couverts végétaux type "engrais vert" sont aussi réalisés dans plusieurs exploitations.

A ce jour, les résultats plus ou moins réguliers des diverses pratiques mise en place ne donnent pas la possibilité de tirer de conclusion fiable et le travail continu.

2021 : intégration paysagère, biodiversité et communication

On peut aujourd’hui considérer que le groupe est déjà bien évolué sur les questions de réduction d’intrants, qu’il s’agisse d’herbicides ou fongicides. Cette thématique continue d'être travaillée en fond (essai traitement de la vigne par flashs UV, alternative au désherbage chimique avec paillage en feutre naturel de chanvre sur les accès difficiles..). Les interrogations se portent maintenant sur l’intégration de la culture dans son environnement et la perception du public.

La question de la diversité du paysage se pose aussi dans un vignoble ou l'environnement du bassin de production est aujourd'hui constitué exclusivement de vignes. Cela passe par un questionnement fort sur des notions d’aménagement paysagé avec de la mise en place de haies et d’arbres, de revalorisation de talus, mais aussi d’évolution de technique culturales. On peut citer par exemple l’utilisation croissante d’engrais verts, mais aussi le développement de notions telles que l’éco pâturage. Des animations/formations permettent aux exploitants de bien comprendre les bienfaits d'une diversité de paysage (valorisation du patrimoine, préservation de la biodiversité, des milieux naturels et des sols...) et de mettre en place pour certains d'entre eux des pratiques en lien avec l'agroforesterie. Les résultats ne seront certainement visibles que dans quelques années...

C’est pourquoi un projet de groupe, portant sur l’intégration paysagère, la biodiversité et la communication est en place à partir de la saison 2021. Là encore l’idée est de provoquer des échanges, et de permettre à chacun d’avancer à son rythme sur ces questions parfaitement d’actualité.

Résultats du groupe

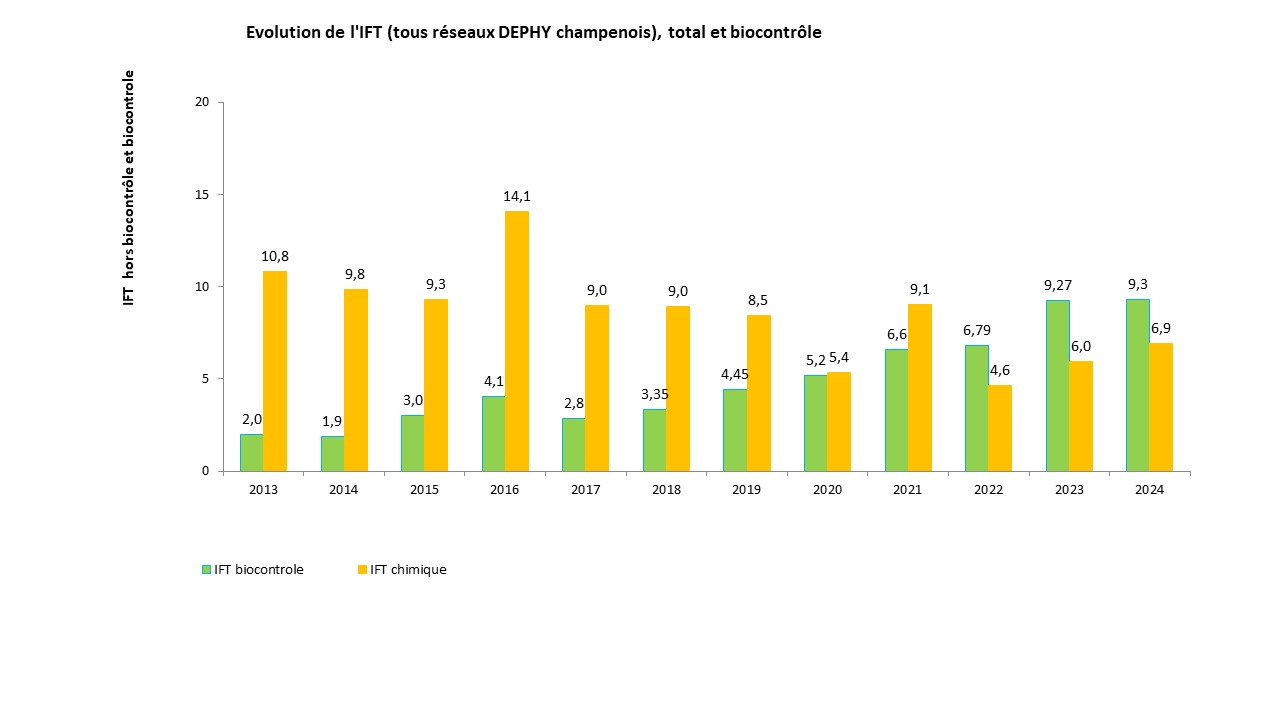

Ce graphique présente l’évolution de l’IFT pour l’ensemble du groupe. La tendance la plus visuelle sur ces dernières années est celle de l’augmentation de la part l’IFT de biocontrôle dans l’IFT total, soit en particulier le soufre utilisé dans la lutte contre l’oïdium, en viticulture biologique ou conventionnelle. En dehors de campagnes avec des pressions plus importantes (2016 et 2021 pression très élevée pour le mildiou, 2023 pression importante mildiou notamment en début de campagne puis oïdium), l’IFT total reste globalement stable. Aujourd’hui, une des perspectives du groupe est de voir si l’apport de plantes dans les programmes (infusion ou décoction de saule, prêle, bourdaine, origan, ail…) permet dans un premier temps d’améliorer la situation sanitaire par rapport à un programme exploitation classique. Pour cela ils sont 4 exploitants à mettre en place des essais sur cette campagne 2024 (sur les communes d’Avize, Ville-Dommange, Rilly-la-Montagne et Mardeuil). Le dispositif devra être reconduit pour permettre une interprétation sur différents millésimes et envisager possiblement un essai en réduction de dose sur le programme exploitation.

Témoignage de la structure :

La Chambre d'Agriculture de la Marne s'est toujours positionnée comme un acteur du changement et de l'adaptation des pratiques sur le terrain. C'est donc tout naturellement que nous sommes porteurs de projets comme l'animation des réseaux Dephy. Le vignoble Champenois est à l'instar des autres vignobles français en rapide évolution. L'animation des réseaux Dephy depuis maintenant quelques années nous permet de dresser un constat clair des capacités à faire bouger les lignes pour les exploitants.

Jean Michel Ecochard, Directeur Marché viticulture