Groupe Dephy grandes cultures de l'Yonne

Composé de polyculteurs-éleveurs ainsi que de céréaliers, le groupe Dephy de l'Yonne s'est constitué pendant la phase test du programme en 2010. Le point commun des systèmes engagés est notamment le recours aux techniques simplifiées de travail du sol. Les thématiques principales abordées en groupe sont : la diversification des rotations, la fertilité du sol ou encore les produits de biocontrôle. Aujourd'hui hétérogène, c'est un groupe dont les membres ont su s'adapter différemment aux contextes et contraintes de chacun tout en conservant un objectif commun : réduire l'utilisation des produits phytosanitaires tout en maintenant une rentabilité économique de l'exploitation.

![]()

Cultures principales : blé, orge (hiver et printemps), colza, tournesol

Spécificité du groupe : hétérogénéité des pratiques

Le regard de l'ingénieur réseau :

Le groupe DEPHY de l'Yonne est un collectif intéressant et intéressé qui à su s'adapter a une contrainte majeure qui est celle de l'éloignement géographique de ses membres. Jamais à court d'idées, le groupe est en perpétuelle réflexion sur les systèmes de culture des uns et des autres. C'est un groupe qui suscite de l'intérêt pour sa réussite dans la réduction de l'indicateur de fréquence de traitement (IFT).

Principales thématiques du projet collectif

En 2022, 9 exploitations du groupe Dephy de l'Yonne se sont ré-engagées et 3 ont rejoint le groupe. Les thématiques de travail portent principalement sur la recherche de solutions pour pérenniser les systèmes atteints, dans lesquels l'utilisation des produits phytosanitaires a été réduit. En effet, aujourd'hui on observe un effet "palier", c'est à dire que certaines exploitations ont atteint leur limite dans la réduction de l'utilisation des produits phyto. La réflexion et les efforts se portent donc sur le maintien du niveau actuel d' IFT.

Projet collectif

Le projet collectif du groupe est de maintenir un niveau bas d'utilisation des produits phytosanitaires tout en maintenant des plantes saines. Cela passe donc par un travail sur la fertilité du sol mais aussi des essais de produits de bio-contrôle. La préservation de la biodiversité est aussi un levier d'intérêt : c'est pour cela qu'une réflexion sur l'architecture paysagère du parcellaire est en cours dans le groupe.

Les thématiques d'intérêt pour le groupe sont :

- réussir à conserver une part de tête d'assolement correcte dans la sole chaque année (en lien avec les problématiques colza). En effet, l'Yonne est dans un secteur à super résistance Kdr où les pressions insectes ravageurs sur Colza sont importantes. Il est donc important dans un contexte de réussite incertaine des colzas, d'adopter une attitude opportuniste et de prévoir d'autres tête de rotation éventuellement pour conserver un équilibre dans la rotation.

- mieux comprendre et favoriser la biodiversité et les services éco-systémiques sur les exploitations. Les auxilliaires, ennemis naturels des cultures sont de vrais atouts pour limiter l'usage des produits phytosanitaires en favorisant la régulation naturelle. Les agriculteurs s'intéressent à l'organisation paysagère et aux aménagements possibles sur leurs exploitations pour essayer de favoriser la présence de ces auxilliaires et ainsi espérer une meilleure régulation naturelle des ravageurs.

- continuer à se renseigner / expérimenter sur des leviers alternatifs (désherbage mécanique / biocontrôle ...), dans le but de conserver des faibles utilisations de produits phytosanitaires, il faut continuer à se renseigner et à expérimenter d'autres leviers. Le désherbage mécanique sur les céréales notamment de printemps et les biocontrôles (fongicides et ou insecticides) sont des pistes à ne pas négliger.

Travaux en cours dans le groupe :

- Installation d'infrastructures agroécologiques (type haies, bande fleuries,...) dans l'objectif de récréer de la complexité dans le paysage et donc de pouvoir favoriser la biodiversité. Pour ce qui est des bandes fleuries, Syngenta est partenaire du groupe à travers son programme Bio'Riv.

Pour la campagne 2024-2025 :

Anicet Bretagne, membre du groupe Dephy de l'Yonne a accueilli en retour de notre visite de l'année précédente le groupe DEPHY de Moselle ainsi que Sébastien, leur animateur.

A cette occasion nous avons pu échanger sur les thématiques de réfléxion des deux groupes et plus particulièrement sur des questions d'implantation des cultures.

L'essai Oligo-élement sur OH a été reconduit et des analyses de sève ont été réalisées en parallèle des applications. Les objectifs de cet essai étaient : d'évaluer l'impact d'un apport d’oligo-éléments foliaires sur la sensibilité de l’escourgeon aux maladies, en présence ou absence de protection fongicide mais aussi de mesurer l’intérêt technico-économique du programme fongicide dans ce contexte pédoclimatique.

Composition des oligo-éléments :

o REMPART : micro-organismes / acides aminés / potassium / sucres / oligo-éléments complexés (Mg, Bo, Cu, Zn, Mn, Mo, Fe)

o CLIMAX STANDARD : micro-organismes / acides aminés / potassium / sucres / oligo-éléments complexés (Bo, Cu, Zn, Mn, Mo, Co, Fe)

Les analyses de sève sont difficiles à interprétées et aucune carence n'a visuellement été observée dans la parcelle.

En ce qui concerne les maladies fongiques, la pression à été très faible cette année, il n'a avait quasi exclusivement que de la rouille naine dans la parcelle. La forte présence de rouille en fin de cycle a entrainé une sénescence prématurée des dernières feuilles. Dans les conditions de l’année, les oligoéléments semblent avoir retardé l’explosion de la rouille. Cependant, les oligo-éléments seuls n’ont pas été suffisants pour contrôler la rouille.

Les mesures de rendement faites au peson à la récolte montrent que ni l'application d'oligo-élements, ni l'application de fongicide n'ont eu un impact significative sur le rendement.

En rendement nets c'est à dire en prenant compte de la qualité, du prix de vente mais aussi du prix des produits appliqués ainsi que du coût des passages nécessaire la meilleur modalité est la modalité avec fongicide et sans oligo-élement. (hypothèses : coût du passage 14.3€/ha, programme fongicide 37.5€/ha, oligo-élements 36 €/ha, prix orge brassicole 18€/q et de l'orgette 15€/q)

L’hétérogénéité intra parcellaire n’a pas permis de mettre en évidence d’effet, bénéfique ou négatif, des oligo-éléments et/ou de l’application d’un fongicide en fin de montaison, sur le rendement de l’escourgeon. Il ne nous est pas possible de conclure sur la rentabilité économique du fongicide et/ou des oligo-éléments. Néanmoins à rendement équivalent, les 3 passages nécessaires pour appliquer les oligo-éléments entrainent un coût supplémentaire non négligeable. L’essai a été impacté par des régressions de talles lié à la sécheresse en mars – avril.

Pour la campagne 2023-2024 :

Visite en Moselle au mois de mai : au programme rencontre avec un agri du groupe Dephy local et visite de la plateforme Xpe-GE. Une visite riche en partage et en enseignements.

Deux essais sont en cours de réalisation :

- un dont le questionnement porte autour de l'intérêt des oligo-éléments dans le renforcement des défenses immunitaires de la plante et dans la réduction de l'utilisation des fongicides

- l'autre porte sur l'utilité d'un T1 sur septo, de l'efficacité du biocontrôle sur ce positionnement et de l'utilité d'un traitement fusa sur un précédent maïs.

Les résultats seront donc à suivre.

Retour sur l'essai oligo-élements sur OH : malheureusement l'essai n'a pas pu être récolté (salissement + conditions météo). Mais les résultats sur les suivis maladies sont visuellement intéressants, ci dessous les photos des 3 dernières feuilles prises le 16 mai. On voit un effet "vert" de la modalité ayant reçue des oligo-élements par rapport à celle n'en ayant pas reçue.

Un compte rendu de cet essai sera rédigé, si ces éléments vous intéresse n'hésite pas à nous contacter !

Retour sur les résultats de l'essai sur différentes stratégies fongicides sur pour un blé de Maïs :

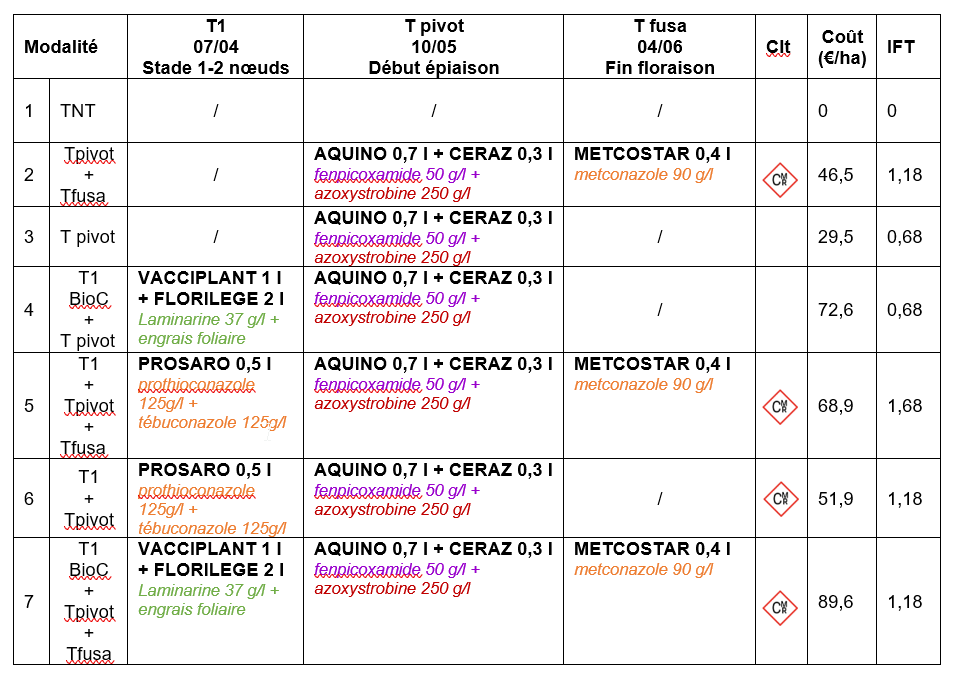

L'objectif de cet essai était de comparer différentes stratégies fongicides sur un blé de Maïs afin de comparer l'efficacité d'un traitement de biocontrôle par rapport à un traitement chimique au T1 mais également l'influence du T3 sur la teneur en mycotoxine du blé récolté.

L'année pluvieuse a complexifié les interventions dans la parcelle, en effet il s'agit d'une parcelle très humide qui ressuye difficilement. Ce qui à entrainé des positionnement un peu tardif des deux derniers fongicides.

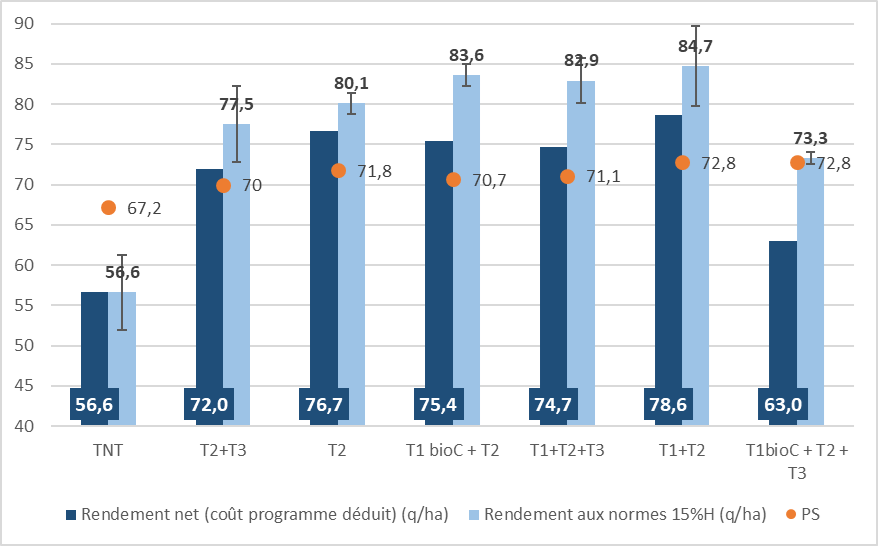

Les rendements sont les suivants :

On peut voir que la nuisibilité maladie de cette parcelle semée en Sy Admiration le 02/11/2023 est de 22q/ha. La meilleure modalité d'un point de vu économique est l'application d'un T1 puis d'un traitement pivot à DFE.

Des analyses de mycotoxines DON ont été faites sur les échantillons de récolte des modalités T1+T2+T3 et T1+T2. Les deux modalités étaient largement sous les normes puisque la teneur en DON de la modalité T1+T2 est de 182 µg/kg et T1+T2+T3 de 437 µg/kg (norme 1000µg/kg). Le positionnement tardif du T3 explique certainement l'inefficacité du traitement sur la présence de mycotoxine à la récolte. En revanche nous pouvons observer que même lors d'une année à risque comme l'était 2024, les leviers agronomiques mis en place pour limiter la teneur en mycotoxine d'un blé de maïs sont suffisants. Pour cette parcelle, un labour avait été effectué avant l'implantation du blé et la variété Sy-Admiration présente un profil variétal satisfaisant par rapport à la fusariose.

Un compte rendu de l'essai est disponible, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez d'autres informations.

Résultats du groupe :

Le premier travail du groupe (dans les années 2010), a été d'étudier la diversification des rotations notamment en introduisant des cultures de printemps dans des systèmes Colza/ Blé/ Orge pour casser les cycles de développement des adventices. Différentes cultures ont été testées dans différents contextes pédologiques (lentille, pois chiche, sorgho, pois printemps...). L'évolution de l'assolement est bien visible sur les graphiques ci-dessous .Dans la catégorie de culture autres, nous retrouvons des cultures représentant moins de 5% de la sole (chanvre, sarrasin, lin, pois hiver ...).

L'IFT (Indice de Fréquence de Traitement) est un indicateur de suivi de l'évolution de l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est un indicateur quantitatif qui permet à la fois de pouvoir fixer des objectifs mais également de faire un suivi de l'évolution des systèmes dans le temps. Le graphique ci-dessous présente l'évolution des IFT (hors cultures fourragères) moyens du groupe (les exploitations bio ne rentrant pas dans la moyenne). Les IFT liés aux traitements de semence n'apparaissent pas sur ce graphique.

Sur ce graphique, on peut observer que les postes les plus "faciles" à réduire sont les insecticides et les fongicides (évolution variétale, mélange de variétés, travail sur les dates de semis, la rotation....). En revanche, le post herbicide est celui qui est le plus difficile à réduire. La problématique de gestion de l'enherbement est aujourd'hui la problématique principale des exploitations.

Les résultats présentés sur les graphiques sont à prendre avec du recul, effectivement les surfaces évoluent en fonction du temps (ré-engagement et évolution des exploitations présentes dans le groupe / conversion / recherche d'autonomie avec plus de culture fourragère et donc moins de culture de rente etc...).

Témoignage de la structure :

Susciter la création de groupes DEPHY et accompagner leurs membres dans la durée constituent pour la Chambre d’agriculture une excellente opportunité pour œuvrer à la réduction de l’usage des produits phytosanitaires à chaque fois que cela est possible sur les plans techniques et agronomiques.

Ainsi les exploitations des agriculteurs de ces collectifs, à l’instar de celles des groupes de développement, représentent de véritables fermes de références pour tester, expérimenter des techniques et des pratiques utiles à tous en grandeur nature.

GUYARD Loïc, agriculteur, membre du Bureau de la chambre d'Agriculture de l'Yonne