Territoire de l'observatoire piloté - OPERA

|

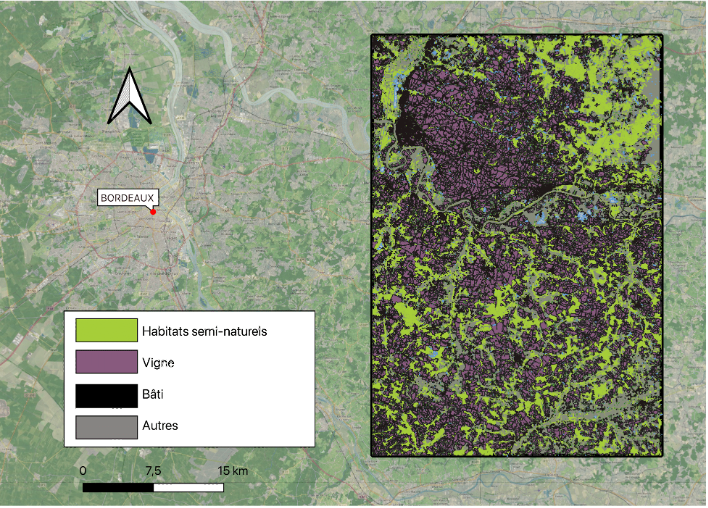

Le site atelier BACCHUS se situe dans l'Est-Gironde sur un territoire de 900km2. Ce territoire a été choisi pour le projet OPERA car il présente une hétérogénéité de contextes paysagers et une diversité de systèmes de production. De plus, il bénéficie d'un historique de suivi de plusieurs années sur différentes composantes de la biodiversité souterraine et aérienne. Sur ce site, un réseau de parcelles viticoles à été mis en place dans l'objectif de comparer de manière quasi-expérimentale et en situation réelle de production, différents systèmes de culture. Ce réseau est coordonné par INRAE Bordeaux (UMR SAVE) en partenariat avec la LPO Aquitaine et la Chambre d'Agriculture de Gironde. Il permet en particulier d'étudier la dynamique de la biodiversité et des services écosystémiques dans les paysages viticoles. Le site atelier BACCHUS s'étend de Pomerol au nord jusqu'à Saint-Laurent du Bois au sud, et couvre essentiellement les appellations du Libournais, des côtes de Castillon, côtes de Francs et de l'Entre-Deux-Mers. |

| Climat | Sol |

| Le climat du site atelier est caractéristique des vignobles de la façade atlantique avec une pluviométrie annuelle moyenne d'environ 900 mm et une température annuelle moyenne de 12,7°C avec des variations locales. | Le site atelier BACCHUS contient des profils de sols diversifiés parmi les 40 parcelles suivies annuellement et sont principalement composés de Luvisols et de Cambisols avec des teneurs variables en argiles, sables et limons. |

| Niveaux de pression : Maladies | Niveaux de pression : Ravageurs | Niveaux de pression : Adventices |

|

|

|

|

La pression en maladies cryptogamiques (mildiou, oïdium, black rot) est variable selon les millésimes mais les attaques de mildiou sont systématiques sur l'ensemble des sites, avec parfois des niveaux de pressions importants, occasionnant jusqu'à 60% de pertes de rendement. Les attaques de botrytis et de pourriture acide sont rares, voire quasi nulles.

Les pressions en insectes ravageurs de la vigne sont très hétérogènes dans le réseau, et variables d'un millésime à l'autre. Les pressions en tordeuses sont en général faibles, sauf millésime exceptionnel comme 2020.

Concernant les adventices, le raygrass italien et le pâturin annuel sont les espèces les plus fréquemment retrouvées sous le rang. L'agrostis stolonifère, le liseron, le géranium disséqué et la potentille rampante suivent de près et présentent généralement des contraintes de gestion sous le rang.

Le site atelier BACCHUS compte une quarantaine de parcelles réparties pour certaines dans des appellations à haute valeur ajoutée tels que Saint-Emilion / Saint-Emilion Grand Cru ou Lalande de Pomerol, avec une très bonne valorisation des vins produits. D'autres parcelles évoluent dans des appellations aux prises avec un contexte socio-économique plus contraignant et des difficultés de recrutement de main d'oeuvre qualifiée pour le travail de la vigne, notamment pour les appellations en Bordeaux et Entre-Deux-Mers.

Ce territoire inclue à la fois des agrosystèmes cultivés (vignes) et non-cultivés (forêts, prairies), en proportions variables suivant les communes couvertes par le réseau en fonction des activités locales. En effet, les proportions d'habitats non-cultivés constituent de 0 à 75 % des surfaces environnant les parcelles suivies dans un rayon d'un kilomètre.

De même, les modes de conduite dans le paysage sont caractérisés autour des parcelles du réseau, avec des surfaces de viticulture certifiée en agriculture biologique oscillant entre 0 et 25 % des surfaces de vignes.

Systèmes testés et dispositif expérimental

| Initialement, 40 systèmes suivis annuellement entre 2019 et 2024 | |

|

|

Dispositif expérimental

Le réseau de parcelles BACCHUS permet d'évaluer les performances agronomiques et environnementales des systèmes viticoles en conditions réelles de production. Celles-ci dépendent à la fois des pratiques locales des viticulteurs et du contexte paysager du système de production.

Les 20 paires de parcelles du réseau sont ainsi sélectionnées de manière à explorer l'effet de deux gradients paysagers : un gradient de quantité de viticulture biologique et un autre en habitats semi-naturels (forêts et prairies) dans le paysage (1 km de rayon autour des parcelles). Les gradients paysagers sont orthogonaux et permettent d'explorer des paysages qui présentent des variations de viticulture biologique entre 2 et 45 % et des variations de proportion d'habitats semi-naturels entre 1 et 75 %. Ce dispositif nous permet ainsi de décorréler les effets des pratiques locales des effets l'intensification d'usage des terres à l'échelle du paysage sur les performances des systèmes viticoles.

Ainsi, vingt "paysages" différents sont suivis dans ce dispositif, au sein desquels sont évaluées les performances agronomiques, écologiques et économiques de deux parcelles aux pratiques contrastée localement

Suivi expérimental

Nos observations et mesures sur le dispositif portent sur la caractérisation de différentes dimensions : agronomiques, environnementales et économiques. Celles-ci alimentent l'évaluation multi-critères des performances des systèmes de culture mis en oeuvre.

Performances agronomiques

- Etat du peuplement cultivé : évaluation des stades phénologiques (BBCH), vigueur du peuplement

- Productivité : composantes du rendement et de qualité (sucre/acidité)

- Pressions exercées par les bioagresseurs, en particulier le mildiou, l'oïdium, le black-rot, les tordeuses de la grappe, les cicadelles et les adventices

- Co-variables locales : analyses de sol et climat

- Itinéraires techniques : inventaire de l'ensemble des interventions manuelles et mécanisées par enquêtes auprès des viticulteurs partenaires

Performances écologiques

- Communautés d'auxiliaires arthropodes : communautés du sol et du feuillage et notamment les communautés d'araignées, de carabes, de fourmis et de staphylins en combinant des pièges à fosse (dits "Barbers"), du battage et du fauchage de la végétation

- Communautés végétales : spontanées ou semées, caractérisées au printemps et en été chaque été avec la méthode "parcours"

- Oiseaux et chiroptères : communautés suivies à l'aide de suivis ornithologiques et d'enregistreurs à ultrasons automatisés

- Niveaux de services de régulation naturelle : utilisation dispositifs sentinelles (oeufs, larves et chrysalides de tordeuses)

- Communautés de pollinisateurs : piégeage à l'aide de coupelles colorées

- Communautés de lombrics : évaluation de l'abondance et de la richesse spécifique en lombrics par extraction de mottes de terre à la bêche

- Calcul d'indicateurs environnementaux (IFT, I-phy) sur la base des données issues des enquêtes

Performances économiques

Sur la base des enquêtes réalisées pour la caractérisation des itinéraires techniques mis en oeuvre, nous calculons différents indicateurs économiques, notamment :

- Les coûts des pratiques via la méthode OBC (Ugaglia et al., 2012)

- L'impact des pratiques mises en oeuvre sur le temps de travail voire les changements organisationnels

- La valorisation des produits basée sur les prix de vente

- Le rapport coût/bénéfice des pratiques et itinéraires mis en oeuvre

Les aménagements agroécologiques pris en compte dans le projet sont :

- à l'échelle parcellaire, la gestion de l'enherbement ou la mise en place d'enherbements spécifiques

- à l'échelle paysagère, la présence d'habitats semi-naturels comme les haies, les prairies et les forêts. Sur ce point, le dispositif expérimental construit à l'échelle du paysage permet explicitement de tester les effets de la quantité de ce type d'habitat sur les performances des systèmes viticoles.

La parole de l'expérimentateur :

La spécificité du projet OPERA se situe dans le fait que l'on suit une quarantaine de systèmes viticoles en conditions réelles de production. Ces systèmes présentent des combinaisons de pratiques variées et opèrent dans des contextes pédoclimatiques diverses. Notre stratégie de sélection des systèmes et des paysages nous permet de décorréler de manière quasi-controlée les effets des pratiques locales, à l'échelle de la parcelle, des effets de l'intensification de l'usage des terres à l'échelle du paysage. Nous avons sélectionné des paires de parcelles (en AB ou en conventionnelle) mais il existe structurellement une variabilité des typologies dans ces deux systèmes qui nous permet d'analyser des stratégies différentes au sein de ces groupes : "Bio-extensif", "Bio-intensif", "Conventionnel-extensif" et "Conventionnel-intensif". Dans chacun de ces systèmes, nous avons pu dégager des profils de performances liées à ces systèmes en interaction avec le contexte paysager. L'analyse sur le temps long permet aussi d'identifier des trajectoires d'évolution des performances en lien avec les pratiques mises en place. Nos résultats indiquent l'importance de prendre en compte les pratiques viticoles et le contexte paysager pour comprendre la variabilité des performances des systèmes viticoles.