De la Diversité dans le Sud (DEPHY Grandes cultures- Légumes- Semences- Elevage)

La Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence s’est de nouveau engagée dans un projet de DEPHY-Ferme pour les 5 années à venir, le groupe DEPHY a été complètement renouvelé en 2022 et seuls les 2 lycées agricoles sont restés. Comme cela est représentatif du département des Alpes de Haute-Provence et du Var, les exploitations sont extrêmement hétérogènes au niveau des productions avec des producteurs de cucurbitacées (melons, courges, butternut), de salades, d'aïl, des semences (luzerne, betteraves, colza, tournesol, blé…), de fourrages des éleveurs ovins et des céréales bien sûr avec le blé dur comme céréale principale. Les exploitations bien qu’assez proches, ont des profils pédo-climatiques différents (sol profond et superficiel, argileux et limoneux, avec et sans cailloux, avec et sans irrigation ou une irrigation limitée…)

Et malgré ces différences, les agriculteurs ont fait le choix de travailler ensemble car les mêmes sensibilités de travail les animent : l’amélioration de la fertilité des sols et de la vie du sol, la volonté de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, la création d’une force collective pour avancer personnellement plus rapidement.

Cultures principales : Melons, courges, salades, cultures de semence, blé dur, colza, maïs, fourrages et prairies, lavandin

Lycées partenaires : Lycée agricole d'Aix-Valabre (13) et Lycée agricole de la Ricarde (84).

Partenariats locaux : Agribio 04, Arvalis

Le regard de l'ingénieur réseau :

Les systèmes agricoles de la région sont en perpétuelle évolution due au contexte économique, sociétal et environnemental qui pèse sur les différentes filières. Une sensibilité accrue est apparue au sein du groupe concernant la préservation du sol afin de le dynamiser pour avoir une bonne fertilité des sols. Les agriculteurs s'intéressent à combiner la performance environnementale et la viabilité économique de leurs systèmes, notamment par la couverture permanente des sols et la réduction du travail du sol. De plus, un travail est réalisé sur l'amélioration technique de la filière blé dur en utilisant un OAD pour la gestion de la fertilisation et en testant différentes pratiques fongiques. La présence de 2 lycées agricoles dans le réseau participe à la sensibilisation d'un plus grand nombre à ces pratiques agro-écologiques.

Le projet collectif est axé autour de la protection des sols, la réduction des phytosanitaires avec une logique de re-conception globale des systèmes.

Thématiques principales du groupe :

Optimisation de l’efficacité des produits phytosanitaires et réduction de leurs utilisations

Amélioration de la qualité de pulvérisation : participation à une formation sur le sujet

Utilisation de biostimulants, de biocontrôles

Comparaison entre les pratiques fongiques des agriculteurs et l'absence de traitement avec mesure de rendements sur le blé dur

Utilisation de plantes compagnes : mise en place d'expérimentation d'utilisation de plantes compagnes dans les colzas

Protection des sols et de la vie des sols pour améliorer leur fertilité

Limitation du travail du sol pour les cultures légumières: participation à une formation avec un expert sur le sujet

Amélioration de l’usage des couverts végétaux pour une meilleure efficacité (limitation de l’érosion, enrichissement en matière organique, lutte contre les maladies et les adventices…) : mise en place d'expérimentation avec de nouvelles espèces, utilisation de la méthode MERCI, recherche de méthodes de destruction des couverts pour éviter le travail du sol et le glyphosate

Adaptation des apports minéraux : utilisation de la méthode CHN d’ARVALIS et des reliquats azotés, l’ammonitrate, les engrais foliaires

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes explorées collectivement

Production de ses semences pour les couverts des années suivantes

Utilisation des Outils d'Aide à la Décision

Résultats du groupe

Résultats d'essais de couverts

En grandes cultures, dans notre région, les couverts végétaux ou intercultures consistent souvent à implanter des cultures intermédiaires entre une récolte réalisée pendant l’été et un semis ou une plantation d’une culture au printemps suivant (curcubitacées, maïs, tournesol…). Ils présentent de nombreux intérêts agronomiques (protection et fertilité des sols), pédologique, environnemental (réserve de biodiversité) et économique (réduction de la consommation d’intrants).

Mais ces intercultures sont également une pratique agricole clé pour atténuer le changement climatique. La couverture des sols et le développement des couverts végétaux permettent :

De capter de l’azote atmosphérique avec la présence de légumineuses

De stocker du carbone sous forme de matière organique lors de la destruction du couvert

D’éviter l’érosion, risque important en climat méditerranéen, notamment du fait des pluies intenses.

De réguler les changements de températures et maintenir des conditions stables dans les premiers centimètres du sol, ce qui est favorable à la vie du sol

De favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol et ainsi d’améliorer le remplissage de la réserve utile, notamment en cas d’épisodes de pluies importants (1.5 fois plus d’infiltration d’eau en moyenne en sols couverts par rapport aux sols nus).

En 2023-2024

Une plateforme d’essais a été semée en direct début septembre 2023 sur un précédent blé dur et a été détruite mi-mars. Un mélange élaboré par l’agriculteur composé de 80 % d’avoine et 20 % de vesce sert de base à tous les mélanges qui sont ensuite enrichis par d’autres espèces. Ces dernières doivent être pâturables, pour qu’un troupeau puisse « détruire » les couverts et être intéressantes agronomiquement.

Nom du mélange | Composition | Caractéristiques |

Vesce-Avoine | 60 kg/ha de vesce-avoine | Mélange de base de l’agriculteur |

Vesce+++-Avoine | 60 kg/ha de vesce-avoine + 30 kg/ha de vesce | Enrichissement en vesce (légumineuse) pour capter de l’azote atmosphérique et enrichir le sol |

Vesce-Avoine-Pois fourrager | 60 kg/ha de vesce-avoine + 40 kg/ha de pois fourrager | Utilisation d’une autre légumineuse et à comparer avec la vesce |

Vesce-avoine-colza fourrager | 60 kg/ha de vesce-avoine + 2 kg/ha de colza fourrager | Intégration d’une crucifère qui captera l’azote résiduel présent dans le sol Déblocage du P et K dans les sols calcaires Couverture du sol assurée |

Afin d’analyser l’intérêt agronomique, économique et environnementale, la méthode MERCI a été utilisée pour estimer les teneurs des éléments captés et restitués par les intercultures.

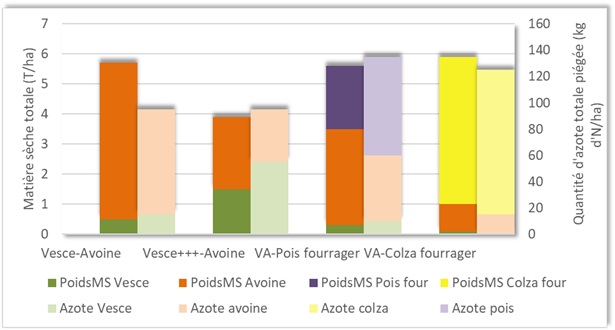

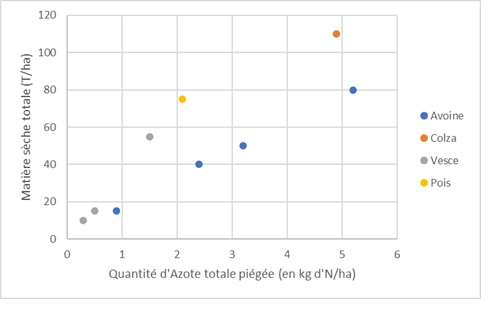

Les couverts végétaux ont cette année produits entre 4 à presque 6 t de matière sèche (MS)/ha ce qui apportera de la matière organique fraîche, qui pourra ensuite être transformée par la vie microbienne en matière organique stable ou labile. Les intercultures ont piégé entre 95 et 135 kg d’azote/ha.

Le mélange de vesce+++-avoine a produit beaucoup moins de MS (3,9 t MS/ha) par rapport au mélange vesce-avoine (5,7 t MS/ha) et pourtant tous les deux ont piégé 95 kg d’N/ha d’où l’intérêt d’enrichir le couvert en légumineuses.

Il devait y avoir d’azote dans le sol à l’automne car le mélange à base de colza fourrager a piégé 125 kg d’N/ha, qui a été capté et sera restitué à la culture suivante. En l’absence de couvert, cet azote aurait été lessivé par les pluies automnales et hivernales.

L’interculture composée de pois a piégé 135 kg d’N/ha mais comme les autres plantes, le pois a commencé par absorber l’azote minéral présent le sol et n’a pas forcément fait une symbiose avec les bactéries du sol pour aller capter de l’azote atmosphérique (ou éventuellement en fin de cycle quand tout l’azote du sol a été absorbé par le couvert).

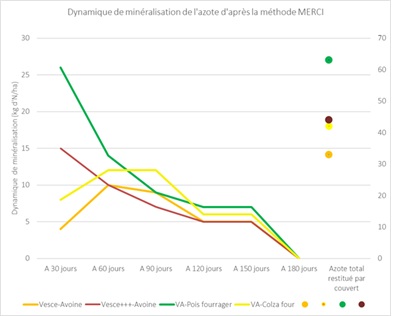

Suite à la destruction du couvert, la minéralisation et donc l’azote disponible est variable d’un couvert à l’autre. Ainsi, la vesce-avoine est celle qui restitue le moins d’azote à la culture suivante à 32 kg d’azote/ha. L’avoine a un C/N élevé, ce qui signifie qu’elle est riche en matière carbonée et que la biomasse microbienne consomme l’azote pour la dégrader. Le 1er mois, la restitution en azote est donc assez faible pour augmenter par la suite. La vesce+++-avoine restitue évidement plus d’azote avec 42 kg d’azote/ha et en fournit rapidement grâce à sa forte teneur en azote. Le colza fourrager-vesce-avoine restitue autant d’azote mais avec un relargage plus tardif et la moitié sera restituée durant le 2ème et 3ème mois après destruction. Le mélange pois fourrager-vesce-avoine est le mélange qui restitue le plus d’azote avec 63 kg/ha et le plus rapidement avec 2/3 l’azote restitué dans les 2 premiers mois après destruction du couvert.

Dans notre région, les intercultures ont donc à court et moyen therme un réel intérêt agronomique, dans la préservation des sols mais également des intérêts pour les cultures suivantes. Mais sur du plus long terme, elles ont un réel impact dans le changement climatique grâce à leur capacité à séquestrer du carbone et enrichir les systèmes de culture en azote ou à éviter les fuites.

En 2024-2025

Pour cette année, une plate-forme a été mise en place mais aucun résultat n’a pu être exploité car l’ensemble de la plate-forme a gelé en décembre 2024.

Cependant, un suivi a pu être réalisé sur 2 parcelles de vesce-avoine. L’objectif était de voir l’évolution du développement du couvert végétal courant l’hiver et d’estimer les restitutions du couvert pour la culture suivante grâce à la méthode MERCI.

Rappel sur le climat de l’automne 2024 :

La météo de l’automne 2024 a été très favorable au développement des couverts végétaux grâce à un automne pluvieux et relativement doux.

| Agriculteur 1 | Agriculteur 2 |

Type de couvert | 40 kg/ha de vesce + 40 kg/ha d’avoine | 40 kg/ha de vesce + 20 kg/ha d’avoine |

Date | 03/09/2025 | 05/09/2025 |

Type de semis | Semis à la volée avec trémie frontale + Herse étrille | Semis avec un semoir Amazone à semis direct |

Un 1er prélèvement a été réalisé si le couvert avait été détruit le 09/12/2024 puis la méthode MERCI a été appliquée.

Les couverts se sont bien développés à l’automne et ont atteint 3,6 T/ha de matière sèche (MS)/ha pour l’Agri 1 et 3,3 T MS/ha pour l’agri 2. Un peu plus de 70 U d’N/ha pourraient être relarguées dont la majorité serait disponible le 1er mois. En cas de destruction précoce et une implantation plus tardive dans la saison (courant mars-avril), l’azote relargué aura probablement été lessivée ou réorganisée par la vie microbienne.

Un 2ème prélèvement a été réalisé si le couvert de l’Agri 1 (où le couvert n’a pas gelé) avait été détruit le 09/04/2025 puis la méthode MERCI a été appliquée.

Le couvert a continué à bien se développer au cours de l’hiver et a augmenté de 0,6 T MS/ha, l’Azote total piégé est de 125 kg/ha et 86 kg/ha seront restitués dans les 2 premiers mois suivants la destruction. A cette période, une culture pourrait être plus facilement implantée et le couvert serait bénéfique pour un relargage d’azote mais également de phosphore, de potassium et dans une moindre mesure de Soufre et de Magnésium.

Pour la 2ème année consécutive, un suivi de tensiométrie de l’eau dans le sol a été réalisé. La fin d’hiver-début de printemps 2025 a plutôt été pluvieuse. Le sol nu reste toujours humide pendant la période. Le sol couvert permet d’observer qu’à partir de fin mars, à 30-60 cm l’interculture est toujours en confort hydrique, en revanche à 0 -30 cm, l’impact du couvert se fait ressentir avec des cultures qui passent en stress hydrique. Mais, dans tous les cas, les couverts sont détruits dans ces périodes et en cas de pluie, l’horizon 0-30 cm est rapidement réalimenté. Le couvert n’a donc pas eu d’impact hydrique lors de l’implantation de culture suivante.

Témoignage de la structure :

"Le groupe qu'anime la Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute-Provence dans le cadre de Ferme DEPHY a cette volonté d'accompagner un groupe d'une dizaine d'agriculteurs d'âges et de types d'exploitations très différentes allant de cultures maraichères de plein champ à celles spécialisées en élevage ou en PPAM. Sont présents des jeunes en cours d'installation et certains plus expérimentés voulant faire évoluer leurs pratiques. L'intérêt du groupe est le partage de connaissances, d'expériences et surtout une transparence totale des essais mis en place pour une agriculture plus résiliente. Modifier et adapter les pratiques de fertilisation, faire évoluer par l'utilisation des produits phytosanitaires, des biostimulants, des biocontrôles et enfin limiter l'érosion des sols et favoriser le captage du carbone et de l'azote par l'implantation et la bonne gestion des couverts végétaux sont quelques exemples des travaux partagés. Les Fermes DEPHY répondent par la formation, la discussion, l'analyse des expérimentations aux orientations de l'agriculture de demain avec des pratiques plus raisonnées en écho aux attentes sociétales."

Frédéric ESMIOL, Président de la Chambre d'Agriculture des Alpes de Haute-Provence