Système CIRAD - ST0P

Conception du système

Le système de culture mis en place est un système très diversifié associant du maraichage, des fruitiers et des plantes de services. Il a été conçu à l’issue d’un atelier réunissant des producteurs, conseillers agricoles et chercheurs qui ont partagé leurs expériences et savoirs.

L’espace de production recouvre 3 zones assez distinctes totalisant environ 7500 m² : une grande zone d’environ 4500 m² avec du maraîchage surtout et des fruitiers (fruit de la passion, bananier, fruit à pain, pomme cythère naine, papayers, ...), une zone fruitière d’environ 1500 m² (litchi, bananier, ...) avec du maraichage en intercalaire, une petite zone d’environ 300 m² de maraîchage sous abris mobiles, et des espaces dédiées aux dispositifs agro-écologiques.

Mots clés :

Co-conception - Associations culturales – Maraichage – Arboriculture – 0 pesticide de synthèse - Leviers agro-écologiques – Evaluation multicritère

Caractéristiques du système

|

Interculture : Légumineuses (voeme, arachide, crotalaire, …), Gestion de l'irrigation : Manuel (NPK) et ferti-irrigation avec dosatron DI16 Fertilisation : Minérale et organique Gestion du sol/des adventices : Désherbage manuel, débroussailleuse, paillage plastique, paillage avec broyats de palette. Débouché commercial : Auto-consommation (valorisation économique au prix du marché de gros de Saint-Pierre) Infrastructures agro-écologiques : Haies d'arbustes indigènes et endémiques ; bandes de vétiver ; bandes d'aromates et plantes fleuries (lavandin, romarin, citronnelle, brisée, coriandre, basilique, oeillet d'inde).

|

Photo : Haricot var. Marla en intercalaire de litchi Photo : Haricot var. Marla en intercalaire de litchi |

|

Agronomiques |

|

| Environnementaux |

|

|

Maîtrise des bioagresseurs |

|

|

Socio-économiques |

|

Le mot de l'expérimentateur

Le système en rupture que nous avons expérimenté pendant 5 années sur le terrain a été passionnant et riche d'enseignements techniques et humains. Ce système très diversifié avec plus de 40 espèces végétales, herbacées, annuelles, perennes a été complexe à gérer avec de nombreuses opérations culturales, de parcelles, de rotations, nécessitant un aprentissage constant sur la gestion de l'espace, le fonctionnement des cultures, les interactions entre les cultures, l'entomofaune, le sol. Les nombreux échanges avec les agriculteurs ont montré qu'il y a une vrai volonté de leur part de réduire les pesticides et ils le font déjà. Cependant, la plupart des agriculteurs considèrent que ce type de système est trop chronophage et pas rentable pour eux, et que de nombreuses alternatives à l'usage des pesticides proposées ne sont pas assez efficaces pour maitriser les maladies et ravageurs. Ils veulent des alternatives efficaces et durables et que leur métier ne soit pas rendu plus compliqué et difficile. Ce type de système a permis de fortement sensibiliser les agriculteurs vers la transition agri-écologique et de leur offrir un lieu de réflexion, de partage et de présentation de pratiques agro-écologiques à prendre comme telles ou à adapter chez eux pour réduire l'usage des pesticides de synthèse.

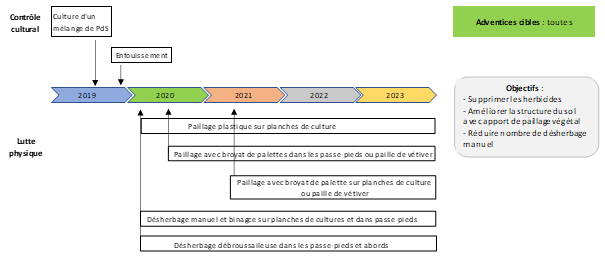

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

*(Schéma décisionnel à insérer)

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Désherbage manuel |

Les planches maraîchères et les passe-pieds sont désherbées à la main ou à l'aide d'une bineuse, quand les adventices sont de préference à un stade plantule, mais les nombreuses opérations à mener font que le désherbage a souvent été fait quand les adventices étaient au stade adulte. |

Le désherbage manuel est efficace mais pénible et très chronophage surtout en saison des pluies chaude et humide, impactant fortement les temps de travaux, à l'échelle de la culture et du système. |

| Paillage | Le paillage, qu'il soit plastique ou organique, est disposé sur les planches maraîchères (pour les légumes fruits et tubercules) et dans les passe-pieds. La culture du vétiver a fourni une source de paillage sur l'exploitation, évitant l'achat de broyat de palettes. | Le paillage agit comme une barrière physique, limitant la croissance des mauvaises herbes. Le broyat de palettes, vu le rapport C/N élevé, exige une adaptation de la conduite de la fertilisation notamment azotée. |

| Débroussaillage | La débroussailleuse est utilisée pour couper les plantes herbacées et semi-ligneuses aux abords de la zone maraîchère, dans les zones fruitières, dans les passe-pieds entre 2 cultures ou pendant la culture lorsque des adventices sont trop grandes (retard pris dans les opérations culturales). | Cette pratique, comme le désherbage manuel, est chronophage et pénible, surtout pendant les périodes chaudes et humides où le couvert végétal peut devenir très dense. |

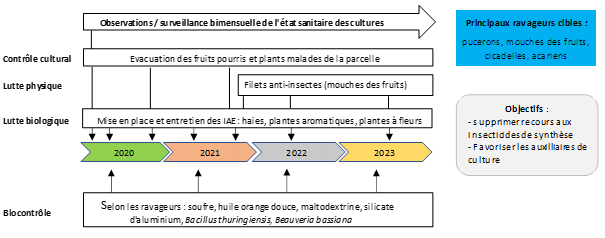

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

|

Observations |

Des suivis bimensuels sont réalisés dans les parcelles cultivées, en interculture et dans les dispositifs agro-écologiques à raison de 6 points d'observation par parcelle pour suivre l'incidence et la gravité des attaques des ravageurs, ainsi que l'abondance et richesse de 7 auxiliaires bio-indicateurs. | Cette surveillance est nécessaire pour connaitre d'une part l'évolution du niveau d'abondance des ravageurs et des attaques, et d'autre part l'évolution du niveau de population des auxiliaires, et de décider en conséquence d'une intervention sanitaire ou non. |

| Prophylaxie |

Les fruits abimés, pourris et piqués sont évacués des parcelles et mis dans une fosse recouverte d'une bache à environ 150 m du site de production. |

La chaleur dans la fosse induite par la bache noire contribue à tuer les parasites et empêche aussi leur propagation. |

| Produits de bio-contrôle |

En cas d'attaques sévères et rapides de ravageurs, des produits de bio-contrôle et autorisés en agriculture biologique sont utlisés. |

Les produits de biocontrôle ont été fréquemment appliqués une fois que les ravageurs étaient déjà bien installés, ce qui a limité leur efficacité. Par ailleurs, de nombreux facteurs influencent l'efficacité de ces produits et des essais sont nécessaires pour identifier les conditions d'efficacité et les limites de ces produits en conditions tropicales, d'autant que certains produits ne sont pas homologués pour certaines cultures (ex : taro, vanille, ...) ni contre certains ravageurs (ex. cicacelles, charançon de la patate douce). |

| Filets anti-insectes |

Les filets anti-insectes servent à protéger les cultures en empêchant les ravageurs d'y accéder. La taille des mailles est choisie en fonction de la taille des ravageurs ciblés. Pour les plantes nécessitant une pollinisation, la structure doit être adaptée pour permettre celle-ci par des abeilles ou une pollinisation manuelle, tout en veillant à ne pas laisser les ravageurs ciblés pénétrer sous la culture protégée. |

Les filets représentent un surcoût pour l'agriculteur et requièrent un entretien rigoureux à la pose et dépose pour être réutilisés sur plusieurs cycles culturaux. Il est nécessaire de les installer avant la nouaison pour éviter l'introduction des ravageurs ciblés sur la culture protégée. Les filets contre les mouches des fruits n'empêchent pas le passage de ravageurs de petite taille tels que les pucerons, thrips, acariens, et une attention particulière doit être apporté à ces ravageurs, tout comme au micro-climat que les filets peuvent induire autour des légumes cultivés (risque d'excès de chaleur en été impactant la nouaison). |

| Lutte biologique par conservation | Les auxiliaires naturellement présents dans le milieu sont favorisés par le maintien et le développement d’habitats et de ressources alimentaires variées (nectar, pollen, proies alternatives). | Des infrastructures agro-écologiques telles que des plantes fleuries, des haies avec des arbustes ont été plantée aux abords des parcelles maraîchères. Elles sont irriguées et fertilisées. Le choix a été fait de cultiver des espèces locales et non importées, et de diversifier les espèces végétales et les habitats des auxiliaires |

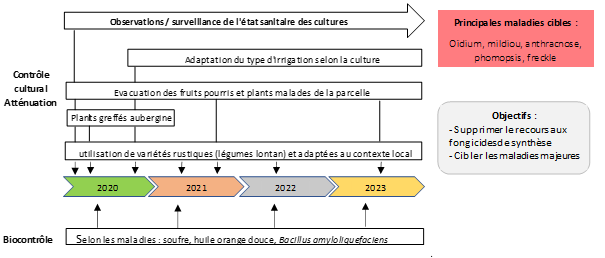

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Observation | Des suivis bimensuels sont réalisés dans les parcelles cultivées, en interculture et dans les dispositifs agro-écologiques à raison de 6 points d'observation par parcelle pour suivre l'incidence et la gravité des maladies. | Cette surveillance est nécessaire pour connaitre l'évolution de l'incidence des maladies fongiques, bactériennes et virales et leur niveau de gravité sur les peuplements végétaux, et de décider en conséquence d'une intervention sanitaire ou non pour les réguler. |

| Prophylaxie |

Les plantes et les fruits abimés et pourris sont évacués des parcelles et mis dans une fosse recouverte d'une bache à environ 150 m du site de production. Le petit équipement de travail utilisé sur la parcelle est nettoyé en fin de journée à l'eau. |

Bien que chronophage, ce travail de sanitation est indispensable pour réduire les contaminations. |

| Contrôle cultural/atténuation | L'irrigation au goutte-à-goutte a été privilégiée pour éviter de maintenir une atmosphère humide autour des plants favorables au dévelepomment de certaines maladaies fongiques (ex. mildiou). | Pour la culture de laitue qui affectionne l'irrigation par aspersion, nous avons privilégié ce système. |

| Rotation des cultures | Diversifier les familles et les espèces pour rompre les cycles des bioagresseurs | La gestion des plannings de culture n'est pas toujours aisée en maraîchage compte tenu des imprévus et aléas climatiques (commande et disponiblité de plants et variétés voulues chez les pépiniéristes, semis attaqués, surcharge de travail entrainant des retards dans les opérations culturales, décalage des plantations, cycles culturaux plus longs ou plus courts que prévu, pluies violentes, etc.) |

| Contrôle génétique |

Choix de variétés tolérantes et mélange de variétés. Greffage. |

Les mélanges de variétés permettent d'avoir potentiellement des récoltes échelonnées et d'atténuer l'impact des pathogènes. Des plants greffés d'aubergine sur porte-greffe résistant au flétrissement bactérien ont été utilisés les 2 premières années, puis remplacés par des plants non greffés compte tenu de leur coût élevé (1€/plant) et la quasi-absence de la maladie sur les parcelles. |

| Produits de biocontrôle | En cas d'attaques sévères et soudaines, des produits de bio-contrôle et autorisés en agriculture biologique sont utlisés. | Les produits de biocontrôle ont été fréquemment appliqués lorsque la maladie était déjà bien installée, ce qui a limité leur efficacité. Par ailleurs, de nombreux facteurs influencent l'efficacité de ces produits et des essais sont nécessaires pour identifier les conditions d'efficacité et les limites de ces produits en conditions tropicales, d'autant que certains produits ne sont pas homologués pour certaines cultures (ex : taro). |

| Année | Oïdium | Mildiou | Phomopsis | Pucerons | Cicadelles | Acariens | Mouches des fruits | Thrips | Charançons | |||||||||

| 2020 | ||||||||||||||||||

| 2021 | ||||||||||||||||||

| 2022 | ||||||||||||||||||

| 2023 | ||||||||||||||||||

| MAR | FRUIT | MAR | FRUIT | MAR | FRUIT | MAR | FRUIT | MAR | FRUIT | MAR | FRUIT | MAR | FRUIT | MAR | FRUIT | MAR | FRUIT | |

Code couleur:

| infestation sévère | |

| moyenne | |

| faible à nulle | |

| pas concerné |

Les principaux ravageurs rencontrés ont été les pucerons surtout sur Cucurbitacées (que nous n’avons pas pu maitriser sur toute la durée du projet), les cicadelles très présentes sur aubergine, gombo, les thrips sur oignon, haricot et pois carré, les mouches des fruits des Cucurbitacées et de la tomate contre lesquelles nous avons lutté en utilisant des filets. La mouche des fruits Bactrocera dorsalis a dégradé en partie la qualité des fruits de la passion avec des pustules rugueuses sur le fruit. Nous avons observé de fortes attaques du charançon de la patate douce avec des dégâts sévères sur les tubercules à partir de la deuxième année de culture, et du charançon du bananier sur les cultures de bananiers.

Le phomopsis a été très présente à partir de la première année de culture d’aubergine en 2022, puis s’est atténué les années suivantes. Le mildiou a fortement impacté le rendement de la tomate cultivée en 2022.

Les rats et les fourmis rouges (Solenopsis geminata) ont été des prédateurs problématiques à gérer, avec des dégâts directs sur cultures : exemple les rats consommant les tubercules de patate douce, les fourmis s’attaquant au collet des jeunes fruits de la passion avec mortalité des plants.

Performance économique

Répartition du chiffre d'affaire et de la marge brute (MB) en € par année

selon le système maraicher (M) ou fruitier (F)

Le chiffre d’affaires est calculé sur la base des mercuriales du marché de gros. Les prix utilisés dans nos calculs considèrent la moyenne des prix pour chaque culture pour l’année de production et les deux années précédentes. Ex : prix de vente 2020 = (prix de vente 2020 + prix de vente 2019 + prix de vente 2018) / 3.

En 2022, le chiffre d’affaires (CA) était le plus important (18 444 €). Les cultures de patate douce (26%), songe (19%), chou rouge (14%), litchi (13%), pomme cythère (9%) contribuent fortement au chiffre d’affaires. Les cultures maraîchères représentent près de 80% du CA.

Le CA, tout comme la marge brute (MB) est moindre en 2023, environ 14000 €, dû à des cultures de cucurbitacées échouées (attaques fortes de pucerons) et à l’absence de récolte de fruit de la passion (replantation). Les cultures de litchi (25%), songe (21%), aubergine (14%), pomme cythère (13%) ont assuré la majorité du CA cette année 2023. L’année 2020 a connu un CA bien inférieur (10 975 €) à l'année 2023. En maraîchage, les cultures de salade (15%), fruit de la passion (15%), chou vert (11%) et chou rouge (10%) ont dégagé le plus de CA. Les récoltes de fruits de la passion ont représenté 100% du CA des cultures fruitières puisque c’est l’année ou les litchis ont été taillés, les pommes cythère, bananiers et papayers plantés. Ainsi, cette année, le CA du maraîchage était 6 fois supérieur à celui des fruitiers.

L'année 2021 a été la moins bonne avec un CA de 9 515 €, avec des baisses de rendement. Plusieurs cultures (arachide, citrouille, chou rouge) ont subi de fortes attaques parasitaires (maladies et adventices). Cette année encore, le fruit de la passion a largement contribué au CA (43%).

Répartition des consommations intermédiaires (en €) par année

selon le système maraicher (M), fruitier (F) ou à intérêt agro-écologique (DAE)

Les coûts liés à l’achat d’intrants pour les cultures sont à peu près égaux pour l’année 2020 (3 300 €) et l’année 2021 (3 200€).

En 2020, les charges étaient réparties également entre les productions maraîchères et fruitières. En effet, c’était l’année d’installation des papayers, des bananiers et des pommes cythère. A contrario, en 2021, les charges liées à la filière fruitière ont diminué au profit d’intrants destinés à des infrastructures agroécologiques (bandes fleuries, engrais verts, vétiver,...).

La part des coûts pour la filière maraîchère était stable pour 2020 et 2021. En 2022, les charges en maraîchage ont doublé en raison de deux facteurs : l’installation de vanilliers, considérés ici comme productions maraîchères, au pied des litchis et l’achat de semences (tubercules) de songe. En 2023, les charges ont encore augmenté notamment en raison de l’achat de bâches plastiques et toile de sol pour les tunnels, l’achat de semences de songe, de broyats de palette ou encore la réfection du système de palissage des fruits de la passion.

CI en % par item pour 2020, 2021, 2022, 2023

La répartition des coûts selon les items montre que les achats de plants, de semences et de boutures totalisent 65% des charges. En deuxième position, l’achat de paillage notamment de broyats de palettes consomme 19% des coûts, avant l’achat de carburant (5%). Le reste se répartit entre l’achat de produits de biocontrôle, d’amendement organique, d’engrais et de filets.

La marge brute (MB) de 2021 (6 300 €) est plus faible que celle de l’année précédente (7 700 €),diminution due à des baisses de rendement en 2021 avec des charges similaires pour les deux années. L’année 2022 a comptabilisé le plus de charges, mais aussi le meilleur chiffre d’affaires, traduction des meilleurs rendements. La marge brute cette année-là est aussi la meilleure (12 760 €) comparativement à 2020, 2021 et 2023.

Performance sociale

Les temps de travaux sont considérés en homme-jour sur la base d’une journée de 7h de travail. Est considéré comme temps plein 219 jours de travail/an de 7h/jour (ligne rouge sur le graphique).

Temps de travaux en homme jour nécessaire par année

L’année 2020 est celle qui a nécessité le plus de travail : 360 jours de travail de 7h pour un individu. C’était l’année de l’installation de nombreuses cultures, fruitières et maraîchères. Le chantier “plantation et préparation des plants/semences” a mobilisé le plus de travail (18 jours de 7 heures) auquel s’ajoutent les chantiers de taille et palissage (litchi), de désherbage, de préparation de sol, et d’aménagement.

L’année 2021 et celle de 2023 ont mobilisé le moins de travail : 174 jours de travail chacune. Comme évoqué précédemment, les rendements étaient mauvais d’une part, et plusieurs cultures n’ont pas pu être menées à terme d'autre part, à cause de problèmes techniques et climatiques (plantations tardives et problèmes parasitaires). Les retards cumulés dans les opérations de désherbage et débroussaillage ont pénalisé les rendements. Le temps des récoltes a été conséquemment plus faible.

L’année 2022 affiche une bonne marge brute avec un temps de travail annuel de 230 jours.

Productivité du travail (€/h) par année

selon le système maraîcher (M), fruitier (F) et dispositif agro-écologique (DAE)

La productivité du travail peut être considérée comme la richesse créée par unité de temps (heure).

Même si les années 2021 et 2023 affichent des marges brutes faibles, ce sont les plus favorables en termes de rentabilité du travail investi. En effet, pour ces années, la richesse créée par heure de travail est respectivement de 35 € et 50 €. Les cultures fruitières ont une meilleure productivité du travail que les cultures maraîchères. Le fruit de la passion est la culture qui a généré le plus de richesse pour le temps de travail investi en 2021, tandis qu’en 2023 c’était le litchi. Ces fruitiers ont nécessité peu de travaux. La mise en place et l’entretien des IAE est coûteuse et fait baisser la productivité (environ - 2 €/h).

L’année d’installation (2020) est la moins intéressante, la richesse créée étant de 5 € par heure de travail.

L’année 2022 traduit un travail investi se rapprochant de celui d’un salarié : la richesse créée est de 19 €/h. La productivité du travail des cultures maraîchères et fruitières sont similaires.

Performance environnementale

IFT total par année

selon le système maraîcher (M), fruitier (F) et dispositif agro-écologique (DAE)

Les IFT pour le système de culture diversifié (maraîchage, fruitiers, plantes de services) ont varié d’une année à l’autre, à mettre en relation avec les cultures maraîchères qui ont été les plus concernées par les attaques de ravageurs et maladies.

Les plantations de 2020 ont démarré en pleine saison des pluies, et nous avons eu à faire face à des attaques de Phomopsis sur aubergine, pucerons et cicadelles sur les cucurbitacées, le gombo, le bissap, des attaques de mouches des fruits sur les cucurbitacées, de pucerons sur les songes. Vu la grande diversité de cultures cette première année et d’attaques parasitaires, les traitements de biocontrôle ont été élevés.

L'année 2021 a connu l'IFT le plus bas. Nous avons effectué quelques traitements contre les cicadelles sur aubergine et contre les acariens sur aubergine, pois carré et pomme en l'air, et contre les pucerons sur pois carré et songe. La pression parasitaire a été globalement moindre cette année bien que les cicadelles étaient encore très présentes sur plusieurs cultures, le choix a été fait de ne pas agir contre ce ravageur.

En 2022 la remontée de l'IFT est due principalement aux fortes attaques de mildiou et de mouches des fruits sur tomate, et dans une moindre mesure aux infestations de pucerons sur poivron et songe et d'oïdium sur poivron à mi-récolte.

L'année 2023 a connu l'IFT le plus élevé, avec des traitements répétés sur plusieurs espèces de cucurbitacées (courgette, concombre, melon, pastèque) en vue d'enrayer les attaques précoces et virulentes de pucerons. Nous avons également testé les effets de produits de biocontrôle sur des ravageurs de cultures tropicales moins courantes : pucerons sur songe, cochenilles sur vanilliers. A souligner l'importance grandissante des dégâts causés par les fourmis rouges, sans que nous n'ayons pu réguler ce ravageur. Par exemple, de nombreux jeunes plants de fruits de la passion ont été attaqués au collet et sont morts

En préalable, il convient de préciser qu’il n’y a pas de système de référence sans pesticide pour pouvoir comparer les performances. Chaque courbe affichée dans le graphique radar représente l'évaluation pour une année.

Satisfaction du pilote vis-à-vis du système, par année, selon plusieurs indicateurs

Les performances du système de culture se sont améliorées au fur et à mesure de l'avancement du projet. Les performances environnementales (Biodiversité fonctionnelle, IFT biocontrôle, diversification) sont améliorables. De nombreux espaces "support à la production" ont été mis en place de manière à favoriser et augmenter la biodiversité fonctionnelle. Cependant, les suivis des auxiliaires ont montré que l’abondance des arthropodes dans le système est restée à un faible niveau durant le projet. Les rendements, pour la plupart des cultures, ont été variables et il a été difficile de les maitriser dans nos conditions de production eu égard à certains ravageurs notamment (pucerons, mouches des fruits). Concernant les performances sociales, les temps de travaux ont varié de 174 à 360 jours de travail de 7h par an pour l'ensemble du système, le maximum étant dévolu à la première année de mise en culture, les années 2021 et 2023 étant similaires. Les postes de travail les plus exigeants en main d’œuvre ont été la plantation, le désherbage et la récolte. Enfin, l'évaluation économique a été faite sur la base du prix de vente moyen sur le marché de gros avec un rendement commercialisable parfois surestimé. Nous avions catégorisé les produits en commercialisables en faisant abstraction de certains défauts visuels que la grande distribution par exemple ne passerait pas sous silence. Le CA et la MB ont évolué au cours des 4 années avec une meilleure performance pour ces 2 indicateurs en 2022, Malgré une MB annuelle positive à l’année (6300 € à 12760 €), elle est bien en deçà d’un SMIC mensuel, et traduit les marges de progrès économiques à réaliser. La productivité du travail, pouvant être considérée comme la richesse créée par unité de temps (h), a été meilleure pour les fruitiers comparativement au maraîchage. Cela est à rapprocher des cultures à haute valeur ajoutée (litchi précoce, fruit de la passion). La mise en place et l‘entretien des IAE est quant à eux coûteux et ont fait baisser la productivité d’environ 2 €/h.

La forte biodiversité, au-delà de son intérêt pour la gestion des bioagresseurs et de la fertilité des sols, a permis de limiter les risques économiques en assurant régulièrement au cours de l’année des recettes financières. La complémentarité de production entre espèces à cycle court et cycle long en association au sein de la parcelle tels que maraîchage/fruitiers ou fruitiers/fruitiers (ex. litchi/ananas) a généré de bons résultats économiques. Les meilleurs résultats financiers ont été obtenus en maraîchage avec des espèces moins sensibles à des ravageurs et maladies (laitue, songe, oignon, patate douce) et avec des fruitiers à haute valeur ajoutée (fruit de la passion, variétés de litchi précoces). Dans un verger de litchis déjà productifs, nous avons amplifié le niveau de la production globale de la parcelle et par conséquent le chiffre d’affaires et la marge brute, en associant un rang d’ananas en intercalaire des litchis, des poivriers et vanilliers tuteurés sur les troncs de litchi. Ces cultures tuteurées à haute valeur ajoutée commenceront à produire au bout de 3-4 ans, à partir de fin 2024. L’étude agro-économique et environnementale de ce système agroforestier tropical par le Cirad va se poursuivre.

|

|

| Association vanillier (à droite), poivrier (à gauche) sur tronc de litchi. | Ananas en intercalaire des litchis. |

A La Réunion, le seul réseau DEPHY Ferme existant concerne la culture de canne à sucre, et on ne peut donc s’appuyer sur ce dispositif pour partager et transférer des résultats en exploitations agricoles. Au Cirad, nous poursuivons la conduite de ce système diversifié sans pesticides, sur une configuration allégée, dans le cadre du projet pluriannuel SADur 2023-26 (Système Alimentaire Durable en milieu Insulaire) piloté par le Cirad. Il est prévu au second semestre 2024, puis en 2025, des ateliers participatifs avec des agriculteurs et conseillers agricoles pour poursuivre la restitution des résultats obtenus pendant la période du projet ST0P, et le partage des innovations techniques transférables, ainsi que les actions à prioriser pour réduire l’usage des pesticides, en tenant compte des spécificités des exploitations réunionnaises dont la grande majorité sont des micros et petites exploitations (PBS < 100 k€) qui exploitent 70% de la SAU.

Le dispositif se caractérise par une forte diversification végétale avec plus de 35 espèces cultivées par an en considérant les espèces légumières en rotation et les fruitiers permanents. La diversification avec une mixité de familles botaniques, des strates cultivées (herbacées, arbustives, arborées), des pas de temps de culture hétérogènes (infra-annuel, annuel, pluriannuel) a été considérée comme un levier agroécologique pour freiner l’arrivée des ravageurs sur les cultures et limiter leur installation et développement (effet de dispersion, écologie chimique), pour assurer in fine une atténuation des risques en termes de pertes de production par les ravageurs et maladies. Cette forte biodiversité, au-delà de son intérêt pour la gestion des bioagresseurs et de la fertilité des sols, a permis de limiter les risques économiques en assurant régulièrement au cours de l’année des recettes financières. La complémentarité de production entre espèces à cycle court + cycle long en association au sein de la parcelle tels que maraîchage/fruitiers (ex. ou fruitiers/fruitiers (ex. litchi/ananas) a généré de bons résultats économiques. Les meilleurs résultats financiers ont été obtenus en maraîchage avec des espèces moins sensibles à des ravageurs et maladies (ex : laitue, songe, oignon, tomate, cucurbitacées) et avec des fruitiers à haute valeur ajoutée (fruit de la passion, variétés de litchi précoces).

Les observations entomologiques et dénombrements réalisés dans le dispositif ST0P en comparaison à d’autres parcelles conduites en conventionnelles (thèse en cours) montrent que l’abondance et la richesse en arthropodes sont meilleurs dans les agrosystèmes très diversifiés et non traités avec des pesticides de synthèse.

Il est à noter que ce degré élevé de diversification est aussi source de complexité en termes de gestion technique des cultures. Le dispositif a ainsi offert un terrain d’apprentissage et d’échanges tant pour les agriculteurs que pour les gestionnaires des cultures.

Les adventices ont été une forte contrainte dans le dispositif, tout comme les pucerons et les cicadelles que nous n’avons pas pu réguler.