Site Haute Marne - MACC 0

- Système Travail du sol

Le site est situé sur le plateau de Langres en Haute-Marne.

La zone d'étude globale mesure 8 km de rayon. Elle est support au diagnostic paysager afin d'identifier les zones de déplacement préférentiel ou de barrière au déplacement des prédateurs des campagnols des champs.

Le site a été choisi pour étudier l'effet du travail du sol sur les populations de campagnols des champs mais aussi pour caractériser la prédation (renard, rapaces, mustélidés).

- Système Perchoirs et système Piégeage et traitement farine/plâtre

- Site en système Travail du sol

|

Climat |

Sol |

| Le climat du plateau de Langres s'apparente à celui des zones de montagne avec des températures froides entraînant un repos hivernal de la végétation parmi les plus longs de France, et une date de mise à l'herbe tardive. Le cumul annuel des précipitations est assez élevé, ce de fait, la sécheresse agronomique estivale reste limitée. Cependant ces dernières années de fortes sécheresses ont pu être observées. |

La zone d'étude présentant une topographie alternat plateaux et vallons, les types de sol y sont diversifiés : limoneux superficiels de plateau calcaire, à argileux de vallée en passant par des sols argileux-limoneux de versant. La parcelle expérimentale est sur un sol non calcaire, limono-argileux à argilo-limoneux, de calcaire dur du Bathonienou du Bajocien inférieur, de plateaux. La charge en cailloux augmente vers le Sud-Est de la parcelle. |

- Site en système Perchoirs et en système Piégeage et traitement farine/plâtre

|

Climat |

Sol |

| Le climat est froid en hivers et chaud en été. Le cumul annuel des précipitations est variable. Ces dernières années de fortes sécheresses ont pu être observées. |

La zone d'étude présentant une topographie de plateaux avec des vallons. Les types de sol y sont argilo-calcaire superficiels à moyennement profond. Les parcelles expérimentales sont sur un sol peu profond, argileux, développé sur les calcaires durs des hauts plateaux, replats et plaines du Jurassique supérieur |

Forte pression des campagnols des champs mais de façon cyclique.

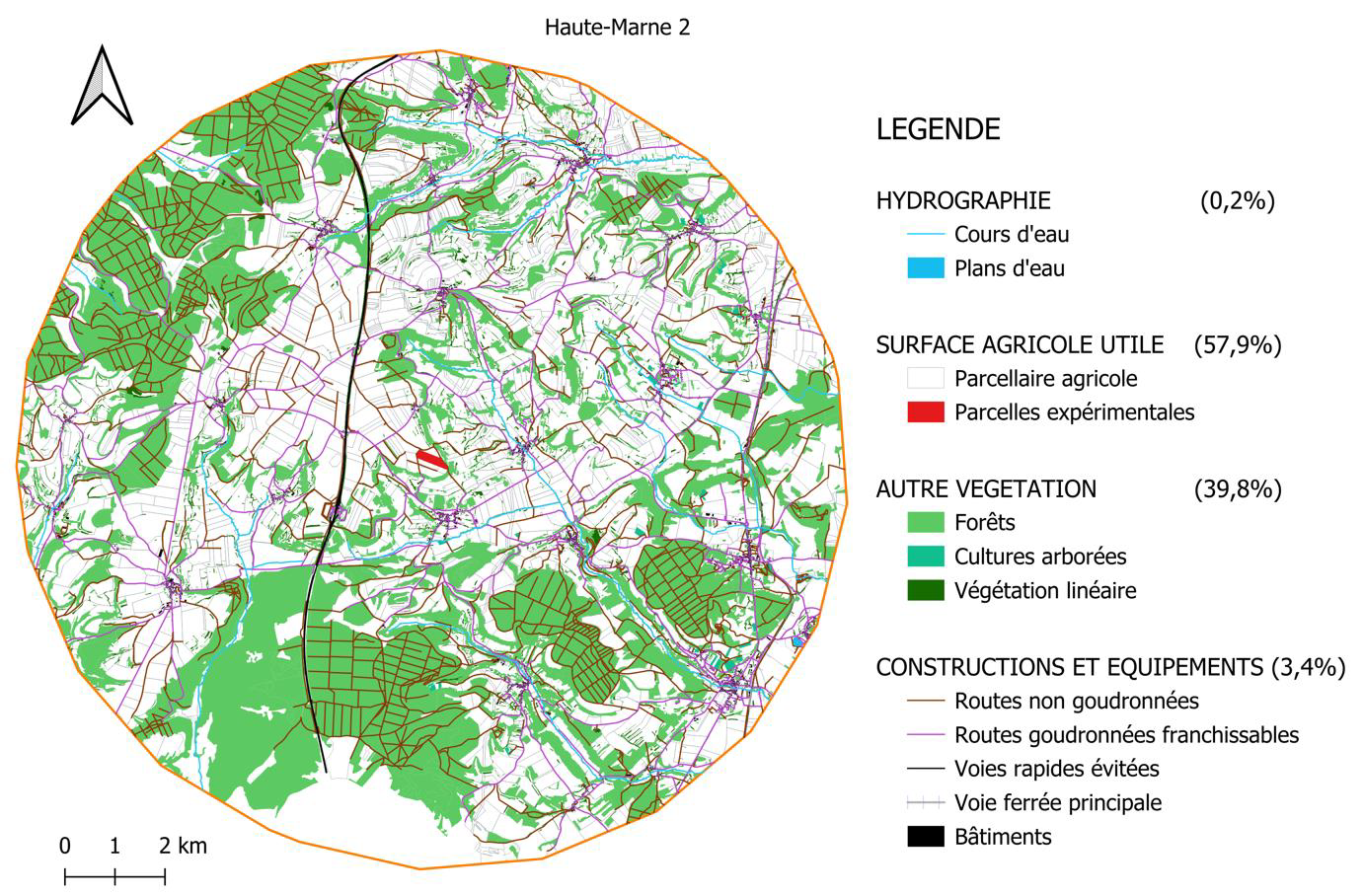

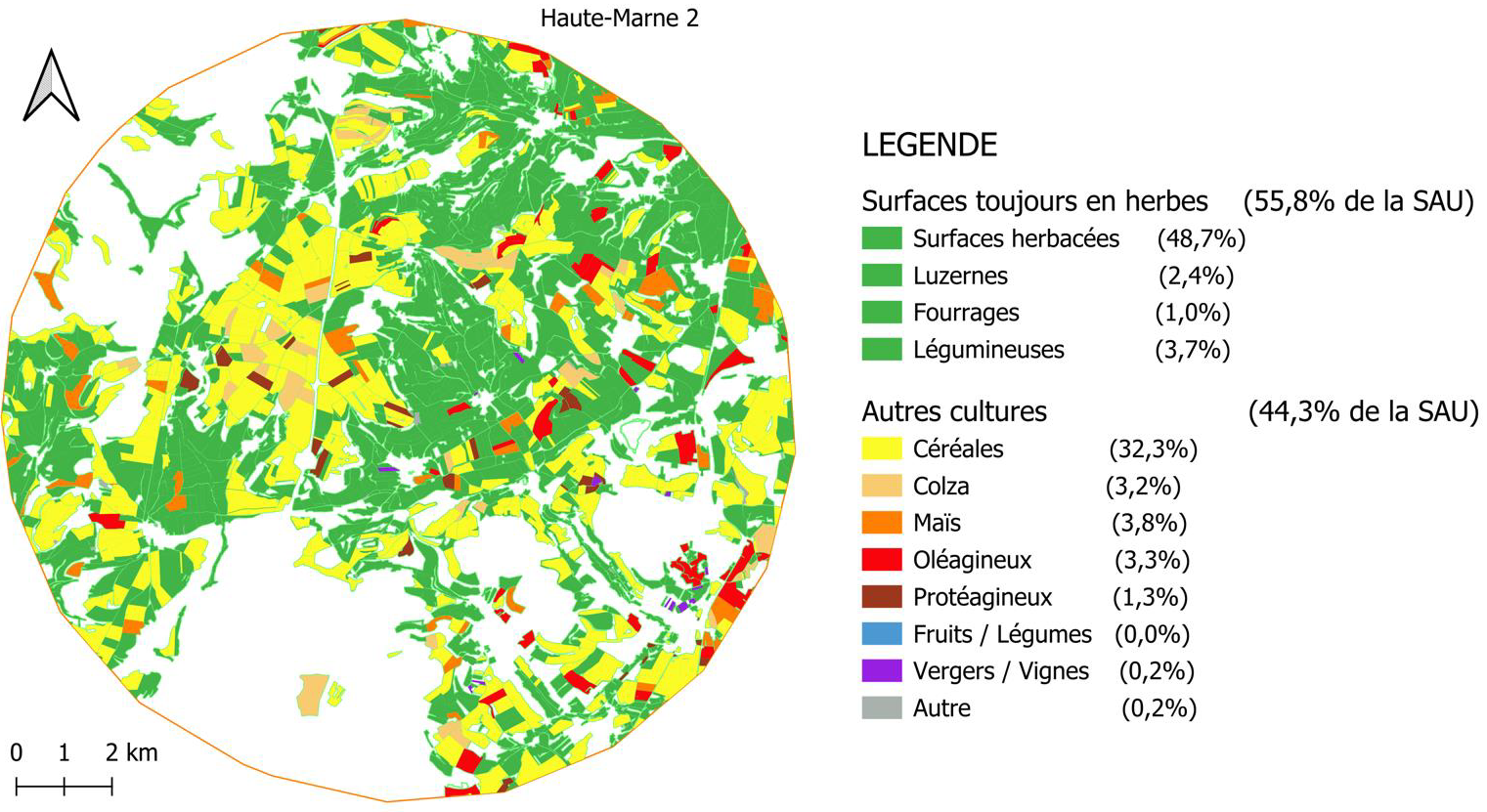

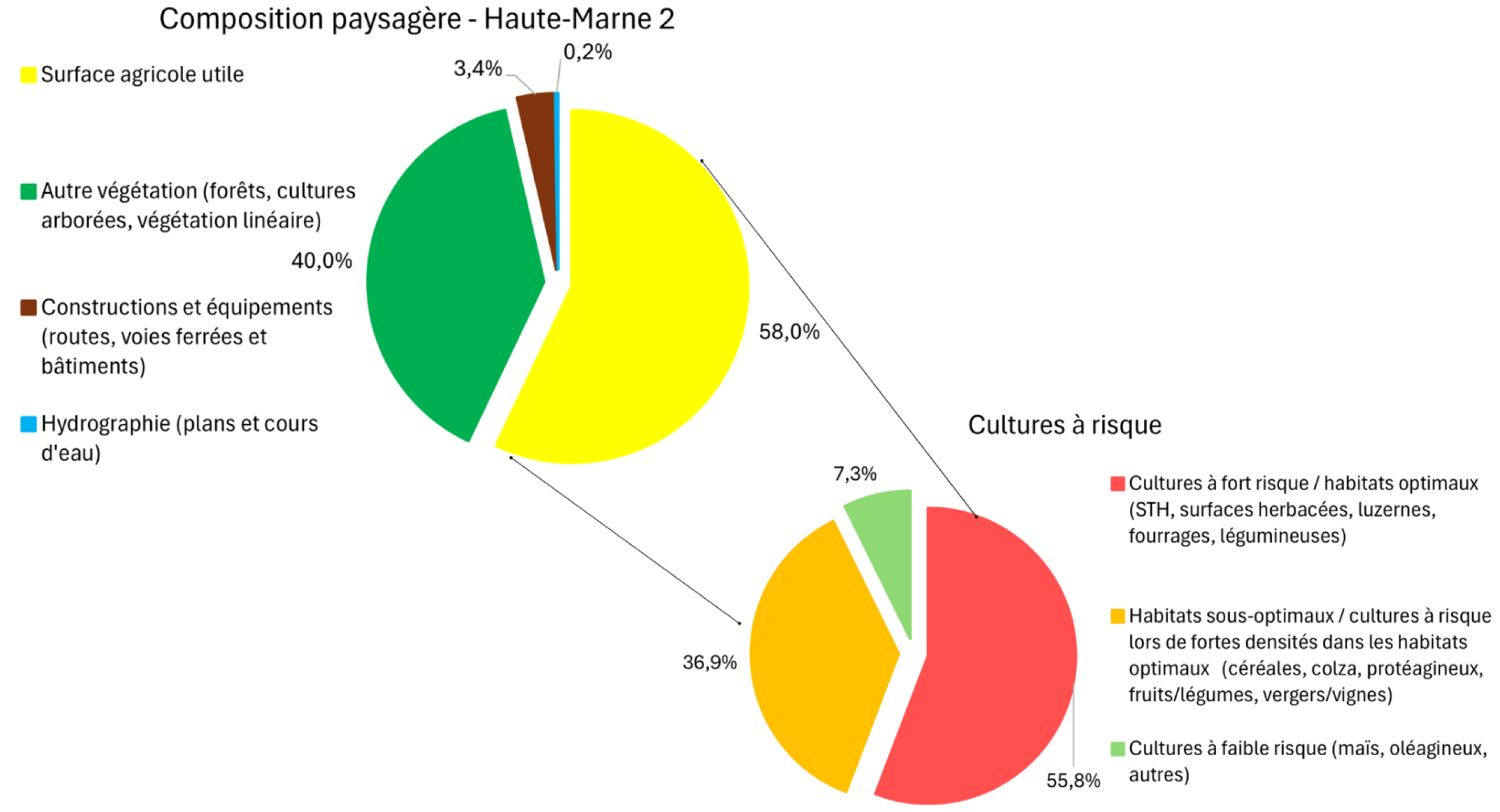

- Contexte paysager dans les 8km autour de la parcelle expérimentale en système Travail du sol

La matrice du paysage de la zone Haute-Marne 2 est composée de zones boisées, prairies et cultures de céréales, caractéristiques des exploitations en polyculture-élevage. Les zones boisées de la zone sont assez bien connectées entre elles, grâce aux corridors de haies. Les obstacles au déplacement des prédateurs sont l’autoroute qui coupe le paysage dans un axe nord-sud et dans une moindre mesure les cours d’eau.

Les habitats favorables aux campagnols des champs, c’est-à-dire les cultures à risque représentent 92,7% de la SAU, soit 53,8% de la surface de la zone.

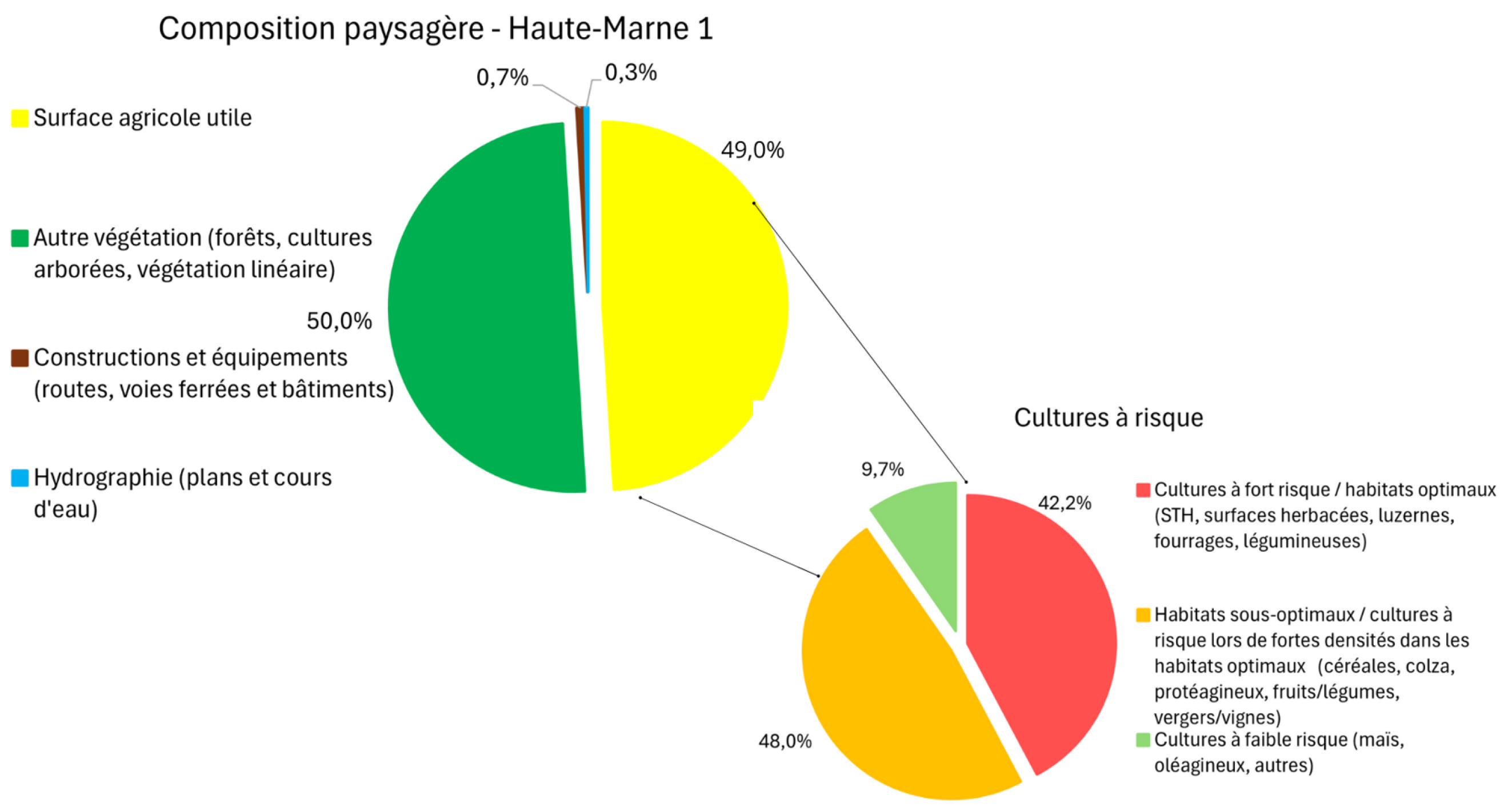

- Contexte paysager dans les 8 km autour des parcelles en système Perchoirs et en système Piégeage et traitement farine/plâtre

La matrice du paysage de la zone Haute-Marne 1 est un mélange de zones boisées et de cultures de céréales et fourrages, représentatifs des systèmes de grandes cultures et de polyculture-élevage caractéristiques de ce département. Les ilots boisés faisant office de réservoirs de biodiversité et pouvant accueillir les prédateurs du campagnol des champs sont très faiblement reliés les uns aux autres. A cela s’ajoute la taille des parcelles agricoles, de près de 5 ha en moyenne, peu favorable au déplacement des prédateurs.

Les habitats favorables aux campagnols des champs, c’est-à-dire les cultures à risque représentent 92,2% de la SAU, soit 44,2% de la surface de la zone.

- Système Travail du sol

Les exploitations agricoles du secteur sont à dominante poly-culture élevage. Des grandes cultures (142 ha en moyenne) sur les plateaux sont associés à des surfaces fourragères en grande partie occupée par des prairies permanentes présentes dans les pentes et fonds de vallée. On trouve également du maïs fourrage et des prairies temporaires. La présence de l'AOP Langres et Epoisses implique la présence de vaches laitières sur les exploitations (62 VL en moyenne). Des vaches allaitantes sont également élevées. Les cultures majoritaires dans la SAU de la zone d'étude sont les prairies permanentes (40%), le blé tendre d'hiver (15%), l'orge d'hiver (9%), le colza (7%), le maïs fourrage (6%), l'orge de printemps brassicole (5%), prairies temporaires (5%), un peu de triticale, pois, tournesol.

Les sols et le climat du secteur étant contraignant, le potentiel de production reste faible ce qui entraine des exploitations avec une SAU importante (272 ha en moyenne).

- Système Piégeage et traitement farine/plâtre

Les exploitations agricoles du secteur sont céréalières ou en poly-culture élevage. Les sols sont plutôt superficiels sensibles aux sécheresses. le potentiel de production reste faible ce qui entraine des exploitations avec une SAU importante.

- Système Travail du sol

La zone d'étude est concerné par des enjeux eau (6 aires d'alimentation de captage).

Elle est situé dans le parc national de forêts.

Un parc éolien est également présent. Il présente un vrai risque de surmortalité des rapaces prédateurs de campagnols. La migration des rapaces est cependant surveillée par un bureau d'étude qui alerte le gestionnaire du parc pour arrêter les éoliennes lorsque des rapaces arrivent à leur proximité.

- Système Piégeage et traitement farine/plâtre

Pas d'enjeux environnementaux particulier

-

Système Travail du sol

|

Système WSO (- x % IFT) |

Système TEM ( - x % IFT) |

Système de référence ROD |

|

|

|

|

|

|

Dispositif expérimental du système Travail du sol

|

Description du dispositif expérimental - Le dispositif expérimental comporte une subdivision de la parcelle agricole en bandes de 18 mètres de large. 3 modalités répétées 3 fois sont testées. WSO = Travail du sol, ROD = Rodenticide, TEM = Témoin. Le travail du sol est réalisé avec un déchaumeur à disque. Il est supposé réduire les populations de campagnol des champs par la destruction de leur habitat, la dégradation plus rapide de la matière organique et la mis à découvert par destruction des chaumes favorisant la prédation. Le rodenticide utilisé est le Ratron GL dans un premier temps, puis le Ratron GW dès disponibilité car il est connu être plus efficace. |

-

Système Perchoir

|

Système Perchoir (- x % IFT) |

Système TEM ( - x % IFT) |

|

|

|

|

Dispositif expérimental du système Perchoirs

|

Description du dispositif expérimental - Le dispositif expérimental comporte une subdivision de la parcelle agricole. 2 modalités répétées 3 fois sont testées. PER = Perchoirs, TEM = Témoin. Deux perchoirs sont présents par microparcelle perchoir et deux perchoirs fictifs sont "présents par microparcelle témoin. Les perchoirs sont de type trépied car il serait difficile d'enfoncer des perchoirs de type poteau sur ce sol superficiel. Les perchoirs sont supposés réduire les populations de campagnol des champs par l'attraction des prédateurs naturels que sont les rapaces. Ils constituent des points privilégiées d'observation et de chasse. Afin d'éviter tout risque d'effet des perchoirs sur les témoin, ils ont été positionnés à 50m minimum des partie témoin. |

-

Système Piégeage et traitement farine/plâtre

|

Système BAS (- x % IFT) |

Système FAP ( - x % IFT) | Système TEM ( - x % IFT) |

Système de référence ROD |

|

|

|

|

|

|

Dispositif expérimental du système Piégeage et traitement farine/plâtre

|

Description Le dispositif expérimental comporte une subdivision de deux bordure de la parcelle agricole. 4 modalités répétées 3 fois sont testées. BAS = 3 Pièges bassine, FAP = Traitement mélange farine/plâtre, ROD = Rodenticide, TEM = Témoin. 3 pièges bassines sont positionnés par modalité. Ils sont supposés réduire les populations de campagnol des champs par leur capture et mise à disposition des prédateurs en garde-manger. Pour les besoins d'évaluation du nombre de capture pour l'expérimentation, des couvercles ont été installés, la prédation ne peut donc se faire mais les campagnols ne peuvent sortir. Le mélange farine/plâtre est mis en place au niveau des trous de campagnols à l'aide d'un arrosoir. Il est censé perturbé le système digestif des campagnols et donc réduire leur population. Le rodenticide utilisé est le Ratron GL dans un premier temps, puis le Ratron GW une fois disponible car il est connu être plus efficace pour tuer les campagnols. |

- Système Travail du sol

Plusieurs suivi sont réalisés à différentes échelles sur plusieurs années :

- A l'échelle de la zone d'étude et à proximité de la parcelle expérimentale :

- un diagnostic paysager initial sur les 21 000 ha de la zone d'étude. L'objectif est de caractériser l’environnement dans lequel évoluent les campagnols et leurs prédateurs. Cette approche à une échelle territoriale est nécessaire de manière à pouvoir mieux tenir compte du déplacement des prédateurs. En effet, il est difficile, voire impossible, de quantifier l’impact des prédateurs à l’échelle parcellaire, mais leur présence fait partie intégrante des méthodes alternatives de lutte contre les campagnols.

- un suivi des IKA Renard annuel. L’objectif est d’estimer les tendances évolutives de faune sauvage prédatrice de micromammifères en utilisant la méthode de comptages nocturnes aux phares pour calculer un indice kilométrique. Il s’agit également d’un suivi sur le long terme (année n à n+6).

- un point d'observation des rapaces: Le suivi des prédateurs est également réalisé par des observations à poste fixe,

- des transects campagnols sur 9 km. Ce parcours est réalisé à l’identique chaque année sur le site. Il permettra d’avoir un suivi sur le long terme (année n à n+6) des densités de campagnols 2 fois/an (printemps et automne), sur la base d’une méthode indiciaire légère pour mieux appréhender l’évolution spatio-temporelle des populations dans différents habitats.

- A l'échelle de la parcelle expérimentale :

- un suivi des populations de campagnols par la méthode de la diagonale indiciaire dans chaque modalité/répétition.

- un suivi des populations de campagnols autour de la parcelle.

- Système Perchoirs

A l'échelle de la parcelle expérimentale :

- un suivi des populations de campagnols par la méthode de la diagonale indiciaire dans chaque modalité/répétition.

- un suivi des pelotes de réjection de rapace au pied des perchoirs

- Système Piégeage et système Traitement farine/plâtre

A l'échelle de la parcelle expérimentale :

- un suivi des populations de campagnols par la méthode de la diagonale indiciaire dans chaque modalité/répétition.

- un suivi des populations de campagnols autour de la parcelle

- un suivi du nombre de capture de campagnols dans les pièges bassine

- Système Travail du sol

Un bois est présent à proximité de la parcelle qui fait la jonction entre le plateau de grandes cultures et les prairies permanentes présente dans les pentes et les fonds de vallon.

Des zones de friches sont présentes au pieds des éoliennes et le long de l'autoroute.

- Système Perchoirs et traitement farine/plâtre

Un bois est présent à proximité d'une bordure des parcelles

La parole de l'expérimentateur :

Les parcelles gérées en semis-direct sont propices au développement des populations des campagnols des champs car l'habitat du campagnols est rarement perturbé par ces pratiques. L'objectif du travail du sol est de perturber l'habitat en détruisant les galeries superficielles et les coulées créées par les rongeurs. L'installation de perchoirs a pour but de constituer des points de chasse privilégiés pour les rapaces diurnes et nocturnes qui peuvent ainsi prédater plus les campagnols au milieu des parcelles L'objectif du piégeage est de capturer les campagnols présents dans les zones refuges que constituent les bordures enherbées et d'autre part éviter l'utilisation de rodenticide, délétères pour la faune non cible. Le mélange farine-plâtre est supposé paralyser le système digestif des campagnols. D'autre part dans chaque expérimentation, l'objectif est d'éviter l'utilisation de rodenticide, délétères pour la faune non cible.