Réchauffement climatique et nouvelles cultures fruitières: des adaptations et opportunités à mûrir

Le changement climatique génère des transformations importantes dans le secteur agricole, impactant directement les cultures fruitières et forçant les agriculteurs à adapter leurs pratiques. Paradoxalement, certaines conditions nouvelles permettent l’introduction d’espèces végétales dans des zones qui étaient jusque-là inadaptées, offrant ainsi des perspectives économiques nouvelles et une plus grande diversité des cultures. Cela contribue également à renforcer la sécurité alimentaire dans les régions touchées par ces changements. Cette synthèse condense une partie des travaux réalisés par le CTIFL, les Chambres d'Agriculture, l'INRAe et les stations expérimentales du sud de la France.

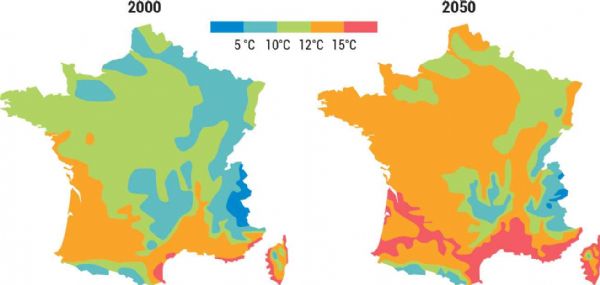

Un contexte général de réchauffement

Les projections climatiques établies par des équipes de recherche montrent une hausse continue des températures annuelles moyennes et un glissement vers un climat méditerranéen pour le Sud de la France attendus pour les années 2030 à 2050. Cela s'accompagne de nouvelles contraintes thermiques et hydriques pour les filières existantes. Par exemple, en France, le nombre de jours où la température maximale dépasse les 30 °C a doublé entre 1950 et 2020, et ce chiffre pourrait encore augmenter d'ici 2044.

En Occitanie par exemple, les températures ont nettement augmenté depuis les années 1980. Entre 1959 et 2009, on observe une hausse de 0,3 °C par décennie, les printemps et étés étant particulièrement touchés, avec des augmentations allant de 0,3 °C à 0,5 °C par décennie. Les hivers et les automnes enregistrent également une tendance à la hausse, mais de moindre ampleur (0,1 à 0,3 °C par décennie). Dans les zones hors littoral et reliefs méditerranéens, les journées avec des températures maximales de 25 °C ou plus augmentent de trois à six jours par décennie, tandis que les jours de gel diminuent légèrement.

Les producteurs de fruits de la région Occitanie ressentent directement ces changements climatiques. La douceur croissante des hivers perturbe la dormance et la floraison de variétés comme l'abricotier ou le cerisier. Par exemple près de Nîmes, les températures hivernales moyennes entre décembre et février sont passées de 7,2 °C sur la période de 1971-2000 à 7,7 °C pour la période 1991-2020. Les anomalies de température hivernale deviennent fréquentes, et des étés marqués par des canicules répétées modifient les calendriers de récolte, provoquant des dommages directs sur certains fruits (échaudage, coups de soleil). Près de Nîmes, les jours avec des températures supérieures à 30 °C sont passés de 40 pour 1971-2000 à plus de 50 pour 1991-2020.

Les épisodes de sécheresse influencent également la production actuelle. Dans ce même site, les précipitations annuelles montrent une tendance à la baisse, particulièrement en hiver : le total annuel est passé de 740 mm (1971-2000) à 690 mm (1991-2020), et les jours consécutifs sans pluie dépassant 10 mm sont passés de 70 à 96 jours. Cette variabilité est très marquée : en deux années consécutives, le cumul de pluie est passé de 378 mm en 2017 à 1 100 mm en 2018. La disponibilité en eau va en effet devenir un facteur limitant pour une grande partie de l'agriculture du sud de la France, comme le présente le rapport du CGAAER/IGEDD (ex CGEDD) "Changement climatique, eau et agriculture d'ici 2050" disponible dans la colonne ressource à droite.

Exploration et enjeux des nouvelles cultures

La filière fruitière de l’Occitanie est organisée autour de bassins de production spécialisés selon les conditions pédoclimatiques et les savoir-faire locaux. Au fil des décennies, les producteurs ont orienté leurs choix vers des espèces compétitives. Dans les zones méditerranéennes comme les Costières de Nîmes et le Roussillon, les sols sableux, les hivers doux et les étés chauds ont favorisé les fruits à noyau. D'autres bassins, plus tempérés, privilégient les fruits à pépins, et les hauteurs du Quercy ont vu l'implantation de fruitiers à coque.

Augmenter l’auto-approvisionnement

La production de fruits et légumes en France a chuté de 22,3 % entre 2000 et 2020, avec une baisse particulièrement marquée pour les fruits (-38 %). Cette diminution de la production nationale, couplée à une demande croissante pour des fruits peu cultivés en France (comme les agrumes et les mangues), a conduit à une augmentation des importations (+44 % en vingt ans), représentant aujourd’hui la moitié des fruits consommés dans le pays. Le plan de souveraineté pour la filière fruits et légumes a été annoncé lors du Salon international de l’agriculture, le 1er mars 2023. Ce plan part d’un constat : aujourd’hui, la moitié des fruits et légumes consommés dans notre pays sont issus de l’importation.

Favoriser la production locale

La demande pour des produits locaux est pourtant forte en France. Selon le ministère de l’Agriculture, 70 % des consommateurs souhaitent soutenir les produits régionaux par leurs achats. Cette tendance offre une opportunité de développement pour les producteurs français, qui peuvent à la fois répondre aux demandes internationales et locales.

Stabiliser les revenus agricoles

Introduire de nouvelles espèces permet de diversifier les cultures et de mieux répartir les risques financiers. Par exemple, les récoltes de la mangue (en septembre-octobre) et de l’avocat (de décembre à mai) complètent celles de la pêche et de l’abricot (juin à fin août). Cela contribue à fidéliser le personnel et à limiter la dépendance aux travailleurs saisonniers. Dans le contexte de l'arboriculture il est aussi important de voir à long terme car les espèces cultivées peuvent mettre un certains temps avant d'atteindre un pic de productivité (5 à 10 ans). La réflexion pour les années 2040 se fait donc maintenant.

Nouvelles espèces : perspectives en Occitanie, en Provence et en Corse

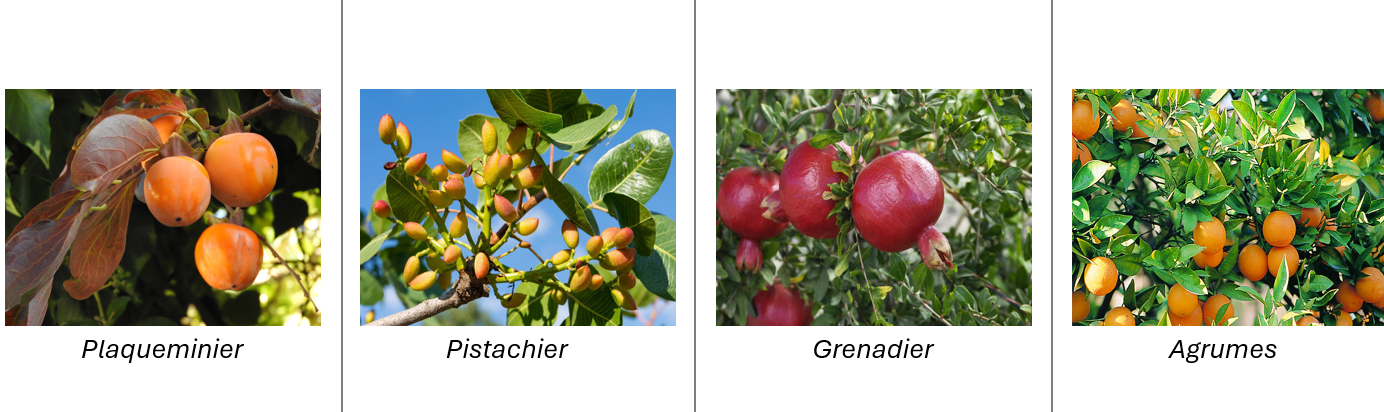

En 2023, un comité réunissant des acteurs de la filière fruitière a examiné l’implantation d’espèces en complément des agrumes déjà bien implantés. Ces cultures pourraient répondre aux conditions climatiques de plus en plus favorables.

Agrumes, des fruits déjà cultivés dans de nombreuses régions du globe

Les principaux agrumes cultivés pour la production de fruits sont les orangers, les mandariniers, les clémentiniers, les citronniers et les pomelos - souvent dénommés à tort pamplemousses. D'autres espèces d'importance moindre peuvent, dans certaines régions, faire l'objet de cultures : c'est le cas du cédratier, cultivé en Corse et de la bergamote dans la région française de Nice dont les essences sont utilisées dans l'élaboration de certains parfums.

Avec une production annuelle de 23,6 millions de tonnes, l'agrumiculture méditerranéenne est un secteur important de la production agricole dans le monde. Ces données mettent en évidence la dynamique mondiale de production pour ces agrumes, ainsi que l'importante demande du marché français qui sort une nouvelle fois très dépendant des importations. Oranges, clémentines/mandarines, citrons et pomelos représentent une forte part de la consommation de fruits des ménages français. Certaines appellations, notamment des IGP, existent déjà sur des agrumes français, comme la clémentine de Corse ou le citron de Menton. Cependant, ces cultures restent encore très anecdotiques comparées aux niveaux d'importation, notamment d'Espagne (2 tiers des agrumes importés), du Maroc ou d'Amérique Latine. Dans cette dynamique, le CTIFL teste depuis 2022, à Balandran, toute une série de variétés d'agrumes pour aider l'agriculture gardoise à s'adapter au changement climatique tout en améliorant les perspectives de souveraineté alimentaire. L'idée derrière le travail sur les agrumes n'est donc pas d'implanter une nouvelle filière en France mais bel et bien d'augmenter les capacités de production de celle existante à travers une approche variétale et d'élargissement géographique.

Le pistachier, un développement en cours en Provence

Incités par les sécheresses à répétition et la nécessité de diversifier leurs productions, des agriculteurs provençaux, soutenus par le syndicat France Pistache et l'association Pistache de Provence, ont relancé la production de la pistache. Cet arbre rustique, adapté à la chaleur, fait son retour dans le Sud-est de la France après avoir été progressivement abandonné au 20e siècle. Originaire des hauts plateaux d’Iran à l’état sauvage, le pistachier présente des atouts majeurs dans le contexte du changement climatique. C’est un arbre qui ne supporte pas les sols chargés d'humidité et qui s'avère sensible aux maladies cryptogamiques. Il a besoin de sols drainants, assez légers, de vent pour sa pollinisation, et il supporte bien la sécheresse et le froid hivernal.

Le pistachier est un arbre de 5 à 7 mètres de haut, résistant à la sécheresse, il apprécie les étés longs et chauds et les hivers froids et secs. Cependant, il reste toutefois sensible aux gelées en avril, période à laquelle il fleurit.

C'est un arbre dioïque (dont les individus ne portent qu'un type de gamètes mâle ou femelle) à feuilles caduques de la famille des Anacardiacées (famille de la mangue et de la noix de cajou); les fleurs mâles et femelles sont sur des arbres différents et forment des grappes. Pour assurer une bonne pollinisation il est donc nécessaire d'avoir un arbre mâle (qui ne produit pas) pour huit arbres femelles.

Le pistachier préfère les sols limoneux-sableux drainant mais se développe bien aussi sur des sols pauvres, calcaires, fortement alcalins ou légèrement acides. En terme de productivité, les plants nécessitent pendant les trois premières années un arrosage et un entretien réguliers. Si le terrain est bien adapté, on peut voir les premiers fruits dès la 5ème année.

La grenade, une culture en voie de certification

En France, la culture de la grenade, en pleine expansion depuis dix ans, s’étend sur environ 500 hectares dans les régions méditerranéennes, particulièrement en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Le grenadier s’intègre bien aux vergers de viticulteurs, car sa récolte intervient juste après celle du raisin, optimisant ainsi le calendrier de récolte. Cet arbre résistant s'adapte aux sols calcaires et tolère la sécheresse et la salinité, bien qu’il produise davantage dans des sols profonds et riches. Avec sa floraison tardive et sa robustesse face aux gels printaniers, le grenadier présente un fort potentiel de diversification agricole pour répondre à une demande croissante et ce, notamment grâce à de nombreux co-produits (teinture, cosmétique, additif alimentaire).

Pour le moment, la majeure partie (environ 80%) de la production de grenades françaises est conduite en Agriculture Biologique. En effet, le grenadier est un arbre relativement simple à conduire en AB car celui-ci est peu sensible aux maladies et attaques de ravageurs. Actuellement, le Syndicat France Grenade et ses partenaires développent un projet de label pour le jus de grenade, en vue d’une Indication Géographique Protégée (IGP).

Le kaki, un atout pour les viticulteurs et arboriculteurs

L’agriculture du Languedoc-Roussillon, et en particulier la viticulture, est à la recherche de cultures de diversification : diversifier l’offre locale, s’ouvrir à de nouveaux débouchés économiques. Etant donné les grandes parts de marchés que détient déjà le kaki espagnol, il semble que la mise en place et la pérennité d’une filière locale doivent passer par la proposition d’un produit haut de gamme sur le plan gustatif et qualitatif. La culture est rustique, positionnée en automne-hiver, et la quasi absence de bio-agresseurs justifie d’emblée une conduite des arbres en agriculture biologique. Cependant, les références existantes sur la culture de kaki sont majoritairement en culture conventionnelle et certains points restent mal renseignés en Agriculture Biologique.

Les problèmes de nouaison ainsi que les chutes physiologiques sans l’utilisation de molécules de synthèse. Une piste envisagée est celle de la nutrition hydrominérale des arbres. Des projets dans lequel le CTIFL prend part sont en cours pour travailler sur l'irrigation, la fertilisation et le croisement de ces deux facteurs.

Dans un autre contexte, un travail d'expérimentation est aussi en cours dans le Roussillon avec des producteurs de pêches sinistrés depuis 2014-2015 par le virus de la Sharka. La filière du kaki prends son essor avec des avancées au niveau des techniques de commercialisation, permettant de le transporter encore ferme sans astringence. Cependant, la réflexion est encore à, l'oeuvre sur les connaissance techniques concrètes à mettre en place pour affirmer encore la future filière: modes de conduites (gobelet, double axe, Tatura ou mur fruitier), variétés (astringentes et non astringentes) et lutte contre les bioagresseurs. (mouche méditerranéenne et tâches circulaires du kaki).

Les premiers résultats sont encourageants même si les rendements sont en dessous du potentiel atteignable de part une pression plus forte de la cératite et un gel fort en 2019 qui a entrainé des résultats non significatifs (le kaki pousse sur la pousse de l'année).

En France le kaki souffre d’une mauvaise image, principalement à cause de sa texture vitrescente lorsqu’il est récolté "mou" à maturité physiologique. Cependant, les exportations régulières d’Espagne sur le sol français, montrent qu’il existe un marché à reconquérir, tout particulièrement avec les fruits fermes.

L'ananas, une innovation possible sous serre ?

La production d'ananas à l’échelle mondiale atteint en moyenne 27,9 millions de tonnes par an. Les principaux pays producteurs se situent en Asie du sud-est, en Amérique Centrale et en Afrique.

En ce qui concerne les exportations, elles s’élèvent actuellement à 3,9 millions de tonnes, dont près de 60 % proviennent du Costa Rica. En France, la consommation d'ananas est d'environ 1,5 kg par habitant chaque année, principalement issue d'Afrique de l'Ouest, notamment de la Côte d'Ivoire et du Ghana. L'ananas est un produit très prisé, qui se décline en diverses variétés et bénéficie d'une demande soutenue tout au long de l’année.

Concernant ses besoins en eau, l'ananas requiert entre 3 et 4 mm d’eau par jour durant la phase de maturation des fruits. L'intervalle de température idéal pour sa croissance se situe autour de 25 °C. Dans les régions tropicales, la première récolte intervient généralement entre 12 et 15 mois après la plantation, suivie d'une seconde récolte environ un an après la replantation des rejets. Sur l'île de La Réunion, la durée du cycle de culture varie de 13 à 17 mois en fonction de la saison (hivernale ou estivale) et de l'altitude de la plantation. Bien que la plante puisse tolérer des températures négatives sur de courtes périodes, une bonne qualité des fruits est obtenue lorsque les nuits sont fraîches et les journées ensoleillées, avec des températures oscillant entre 21 et 30 °C. Des températures excédant 32 °C peuvent, en revanche, nuire à la qualité des fruits. En théorie, la maturation des ananas en France métropolitaine ne devrait pas être affectée par les fortes chaleurs estivales, celle-ci étant prévue pour le début de l'automne.

Actuellement, la production d'ananas en France métropolitaine est rare et se limite surtout à l'ornemental. Toutefois, les conditions climatiques pourraient, à court ou moyen terme, s'adapter à celles d'une culture sous abri dans le Sud-Est de la France. Les risques liés aux températures élevées dans ces environnements protégés pourraient être atténués grâce à des techniques telles que le blanchiment ou l’installation de filets d'ombrage. Ajouté à cela, les itinéraires techniques réalisés en Outre-Mer autour de cette culture, notamment ceux de l'IT2 et de l'Armeflhor, peuvent servir de base pour travailler sur l'implantation de l'ananas en métropole.

D'autres cultures, d'autres perspectives

En plus des cultures introduites ci-dessus, d'autres cultures et modes de production sont en voie d'exploration. Nous pourrons noter l'existence d'expérimentations sur dattes et Aloe vera notamment dans les régions très sèches de la France (Gard, Gers, Pyrénées Orientales), où le manque d'eau fait chercher aux agriculteurs, notamment les viticulteurs, des sources d'adaptation et donc de revenus à un climat de plus en plus contraignant. En Corse, un travail est aussi à l'oeuvre sur avocatiers, où des expérimentation avaient eu lieu dans les années 80 mais n'avaient pas été poursuivies en raison de pressions de phytophtora très fortes. Le travail reprend actuellement avec du nouveau matériel génétique, notamment des porte-greffes espagnols. Enfin, des fiches techniques et un projet sont en cours sur l'adaptation de la noix de pécan en contexte agroforestier.

Cependant, ces expérimentation n'en sont qu'à des stades de balbutiement et les premiers résultats sont prometteurs mais loin de pouvoir quitter l'échelle de quelques exploitations bénéficiant d'un micro-climat. Il ressort en effet encore différents problèmes liés à la maturité des fruits pour la récolte et à la réflexion réelle de la place de ces cultures dans les itinéraires. La place de ces cultures semble se destiner pour le moment à la production à haute valeur ajoutée, notamment en agriculture biologique, afin de tenter une intégration dans des marchés bien souvent très compétitifs, autant avec les voisins proches comme l'Espagne, qu'avec le reste des pays producteurs plus éloignés.

Perspectives et conclusion

Des cultures à pérenniser sur le territoire

Même si les différentes cultures présentées n'en sont pas au même stade, les nouvelles filières imaginées pour l'agriculture du sud de la France n'en sont qu'à des stades primaires de développement. Tout reste souvent à faire en termes techniques. Il s'agit maintenant de comprendre le comportement physiologique de ces cultures sous nos latitudes et de les mettre en confrontation avec les caractéristiques de nos territoires (sols, bioagresseurs, méthodes de cultures traditionnelles, ressources en eau etc.). Un travail sur le choix variétal semble nécessaire et les travaux actuels vont dans ce sens. De plus, il n'est pas judicieux d'imaginer que ces cultures émergentes vont remplacer les cultures actuellement présentes et en place souvent depuis plusieurs centaines d'années. En effet, ces cultures présentent aussi leur lot de contraintes et il faut du temps pour arriver à les maîtriser.

Des débouchés à trouver et à valoriser

Arriver à mettre en place une culture est seulement la première partie de la mise en place d'une filière. Un travail important doit aussi être réalisé sur la mise en place de nouveaux marchés. Or, sur ces cultures, la concurrence est déjà rude, qu'elle soit mondiale et vienne des pays premiers producteurs qui inondent le marché, ou européenne, avec des acteurs déjà lancés comme l'Espagne ou l'Italie. Dans cette dynamique, les agriculteurs français semblent se tourner vers l'agriculture biologique qui peut permettre d'atteindre une valeur ajoutée supplémentaire sur les marchés. Pour le moment l'objectif semble rester la production locale pour le territoire national.

En parallèle, il faut rassembler les acteurs, à travers des fédérations, des syndicats ou des associations afin de faire circuler les bonnes pratiques, notamment en terme de valorisation et de communication auprès du grand public. Les acteurs français l'ont déjà bien compris et des certifications sont actuellement en cours.

Ces nouvelles cultures présentent de nombreux avantages à long terme si le travail de compréhension et de recherche est maintenu. L'idée derrière l'utilisation de ces cultures est bien de proposer de la diversification aux agriculteurs qui se trouvent de plus en plus confrontés à des épisodes météorologiques extrêmes: canicules, manque d'eau et nouveaux bioagresseurs, entre autres.

Le rapport du CGAAER/IGEDD (ex CGEDD) "Changement climatique, eau et agriculture d'ici 2050" (disponible en colonne de cet article) propose toute une série de recommandations pour faire face au réchauffement climatique:

- Développer de nouveaux itinéraires agroécologiques: allongement des rotations, couverture permanente, calage du cycle cultural, associations de variétés et espèces, agroforesterie

- Travailler sur la génétique végétale: mobiliser et/ou créer de nouvelles variétés et de nouvelles méthodes de sélection provenant de régions plus chaudes et plus arides ou la mobilisation de variétés anciennes, très adaptées au terroirs locaux.

- Transitionner vers une irrigation plus économe en eau: pilotage de l'irrigation, capteurs de précision, goutte à goutte et nouvelles ressources et matériels.

- Accéder à de nouveaux agro-équipements pour la mise en place, l’entretien, la récolte ou le stockage de productions végétales avec le souci d'engager ces investissements avec discernement pour la viabilité des exploitations agricoles. Les progrès du numérique, des capteurs et de l’intelligence artificielle seront aussi porteurs de solutions.

- La mise au point ou le retour vers des systèmes de production résilients, plus sobres, associant notamment agriculture et élevage.

- Le développement d’infrastructures écologiques sur les exploitations et les bassins versants, en particulier l'agroforesterie, ralentissant le cycle de l’eau, favorisant l’infiltration et la recharge en eau du sol aux dépens du ruissellement et de l’érosion, mais aussi une meilleure résistance aux pics de chaleur et autre co-bénéfices.

L'élargissement du panel d'espèces cultivées est un des leviers à considérer parmi les nombreux autres pour faire face au changement climatique.

Enfin, intégrer des cultures tropicales dans les systèmes de production de la Métropole pose évidemment des questionnements économiques sur leur production dans leur région initiale de production, notamment en Outre-Mer. Il est important de prendre en compte que certaines cultures, si elles s'implantent en Métropole, ne subiraient pas les mêmes pressions, notamment en terme de ravageurs et maladies et que le coût de production en serait donc affecté. Le développement de ces cultures tropicales à large échelle en Métropole pourrait alors entraîner une distorsion de concurrence qui pourrait venir fragiliser des économies locales déjà fortement affectées par l'inflation et le coup de la vie, notamment en Martinique ou en Guadeloupe.