Système agroécologique - Kerguéhennec SYNO'PHYT

Conception du système

La phase de co-conception du système agroécologique a débuté en 2018, avec un atelier de co-conception rassemblant 34 participants d’horizons variés : Chambre d’Agriculture de Bretagne, instituts techniques, agriculteurs, coopérative agricole (Triskalia), recherche agronomique (INRA) et enseignement supérieur agronomique (ESA), associations de filières (IBB) et organismes de développement (FDCeta 35).

L’objectif de l’atelier était de concevoir deux prototypes. Les participants ont travaillé en sous-groupes de 5 à 6 personnes, à l’aide du jeu Mission Ecophyt’eau, un outil ludique et participatif destiné à faciliter les échanges autour de la conception d’un système de culture.

Le cadre de cet atelier était le suivant :

- Les systèmes de culture proposés devaient être représentatifs d’exploitations spécialisées en grandes cultures, ou comportant un atelier porc ;

- Afin que le projet soit complémentaire des autres projets DEPHY EXPE bretons, les rotations ne devaient comporter ni cultures fourragères ni légumes ;

- Le choix des cultures devait se faire en lien avec les besoins de la filière (présentés par la coopérative partenaire du projet) : les cultures devaient être prioritairement destinées à l’alimentation animale, avec une recherche d’un gain en autonomie protéique ;

- Les itinéraires techniques proposés devaient respecter l’IFT maximum fixé sur l’ensemble de la rotation et par poste (herbicide, fongicide, insecticide, traitements de semence) ;

- Les leviers agro-écologiques devaient être mobilisés dans les itinéraires techniques proposés : reconception des rotations ; tendance à la réduction du travail du sol…

- La fertilisation organique devait être représentative d’une exploitation en production porcine ;

- Le recours à la fertilisation minérale devait être moins important dans le système « agro-écologique » comparativement au système « référence 2025 », en misant davantage sur l’insertion de légumineuses dans la rotation.

Mots clés :

reconception de systèmes - autonomie azotée - rotation longue

Caractéristiques du système

|

Interculture : Couverts longs (45% avoine diploïde, 43% tournesol, 12% phacélie) et courts (10% tournesol, 55% moutarde blanche, 35% sarrasin entre le colza et le blé ; 50% moutarde blanche, 30% sarrasin entre la féverole et le blé). Fertilisation : Lisier de porc apporté sur colza, blé tendre et maïs ; compléments azotés. Travail du sol : Des règles de décision relatives à la présence de vivaces permettent de réduire la fréquence du labour. Le blé n'est jamais labouré, le sol est travaillé avec un outil à dents plus ou moins superficiel ; le colza et le maïs peuvent être labourés si l'état des parcelles le nécessite ; la féverole et l'association triticale-pois sont systématiquement labourées. Infrastructures agro-écologiques : Les parcelles sont entourées de haies bocagères et de bois. |

|

|

Agronomiques |

|

| Environnementaux |

|

|

Maîtrise des bioagresseurs |

|

|

Socio-économiques |

|

Le mot de l'expérimentateur

Le système agroécologique a été conçu comme un système de compromis: des techniques inspirées des systèmes de culture biologiques y ont été intégrées, comme les faux-semis en amont des maïs ou le hersage des céréales d'hiver, mais en cherchant à réduire le nombre de passages pour ne pas alourdir les charges de mécanisation. En effet, l'objectif de maintenir la marge est ambitieux car le recours aux produits phytosanitaires dans ce système est fortement réduit, mais les prix de vente restent ceux du conventionnel.

Blé TH = Blé tendre d'hiver

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Rotation | Allongement de la rotation, diversification des familles botaniques, alternance cultures d'hiver et de printemps | Diversification des périodes de semis: avantage pour la gestion des adventices annuelles |

| Labour | Enfouir le stock d'adventices | Labour 1 an sur 2 en moyenne, gestion des adventices satisfaisante |

| Désherbage mécanique des cultures d'hiver |

Arrachage mécanique des adventices en sortie d'hiver |

Hersage mis en oeuvre chaque année avec des résultats satisfaisants sur le triticale-pois Hersage réalisé 2 ans sur 5 sur le blé, avec des résultats très peu satisfaisants et peu utiles au vu de l'intervention en chimique qui suit, suffisante pour maitriser la flore adventice annuelle de la parcelle Hersage non réalisable en féverole d'hiver en raison d'un sol trop battant et fermé: passage en féverole de printemps qui a permis une meilleure maitrise de l'ITK désherbage mécanique. |

| Faux semis+ désherbage mécanique du maïs | Déstocker les adventices en surface, passages de moins en moins profonds | Résultats satisfaisants, bonne gestion des adventices |

| Couverture du sol | Densité de semis élevée, plantes compagnes pour la couverture du sol en début de cycle (colza), couverts végétaux y compris en interculture courte | Cette stratégie permet de concurrencer les adventices. Le colza bénéficie des plantes compagnes (sarrasin et trèfle d'Alexandrie) pour limiter le développement des adventices à l'automne, mais aussi pour un apport d'azote au printemps après la destruction par le gel des légumineuses associées |

| Semis retardé des céréales d'hiver | Eviter les périodes de levée préférentielle des adventices, limiter le développement des adventices qui sont désherbées en sortie d'hiver | Résultats satisfaisants, bonne gestion des adventices |

Blé TH = Blé tendre d'hiver

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Semis retardé du blé | Evitement de la période d'activité des pucerons d'automne (vecteurs de maladies) |

Le repère classique des premières gelées, utilisé au début du projet pour déclencher le semis, ne fonctionne plus (les gelées arrivent trop tardivement). Globalement, pas d'infestation de puceron observée sur 5 ans (décalage de la date de semis + régulation biologique) |

| Broyage des cannes de maïs | Détruire les larves de pyrales | Permet de réduire le développement des populations de pyrale ainsi qu'une meilleure dégradation des résidus (intérêt fertilité du sol, minéralisation et humification) |

Blé TH = Blé tendre d'hiver

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Mélanges variétaux | Associer des variétés ayant des profils complémentaires de résistance aux maladies | Bilan sanitaire des céréales d'hiver satisfaisant avec un seul passage de fongicide à 1/2 dose, dans le contexte de 5 années de pression faible ou modérée |

| Fongicide à dose réduite sur blé |

Si rouille jaune présente entre 2 nœuds et DFE possibilité d'utiliser triazole +/- strobilurines (IFT 0,2). Sinon, traitement à partir de DFE avec un fongicide performant sur septoriose et rouille jaune (SDHI, IFT 0.2 si T1, 0.4 sinon). Possibilité de repousser jusqu’à début épiaison sur la base d’observations régulières : seuil 50% de F3 définitive avec symptômes. |

Bilan sanitaire des céréales d'hiver satisfaisant, en complément de mélanges de variétés résistantes, dans le contexte de 5 années de pression faible ou modérée. Objectif de rendement atteint 3 ans sur 5. |

| Fongicide à dose réduite sur féverole | Observation de la rouille : si présence de plus de 2 pustules sur 70 % des pieds, alors surveillance de la dynamique. Surveillance tous les 2 jours: si développement du nombre de pustules sur les étages supérieurs alors traitement (IFT 0.5). | Suivant les années et la date d'apparition de la rouille jaune, le fongicide ne permet pas toujours de contrôler les maladies de fin de cycle. Objectif de rendement atteint 2 ans sur 5 |

Gestion des adventices

Les niveaux de satisfaction de la maitrise de la flore adventice présentés dans le tableau ci-dessous sont basés sur l’ensemble des données acquises au cours du projet et permettent de juger du niveau de salissement en cours de culture et de l’efficacité de la mise en œuvre des stratégies de gestion de la flore adventice : mesures de densité et de biomasse, appréciation de l’efficacité des passages d’herbicides et d’outils de désherbage, salissement de fin de cycle.

|

Maïs |

Féverole |

Blé |

Triticale-pois |

Colza |

||||||

|

Adventices (annuelles) |

Adventices (vivaces) |

Adventices (annuelles) |

Adventices (vivaces) |

Adventices (annuelles) |

Adventices (vivaces) |

Adventices (annuelles) |

Adventices (vivaces) |

Adventices (annuelles) |

Adventices (vivaces) |

|

|

2019 |

||||||||||

|

2020 |

||||||||||

|

2021 |

||||||||||

|

2022 |

||||||||||

|

2023 |

||||||||||

La gestion des adventices était satisfaisante, hormis en 2021: cette année là, dans le colza, les laiterons étaient très développés et denses. La maitrise des adventices annuelles dans la féverole de printemps a également été insatisfaisante : malgré 3 hersages entre fin mars et mi-avril, le printemps sec et froid a été préjudiciable au développement de la culture et le début d'été très humide a favorisé le développement des adventices et empêché de nouveaux hersages. En blé, de petits chardons ont été observés sur une grande partie de la parcelle de blé de colza à l'implantation du couvert suivant.

A noter que le désherbage mécanique sur le blé n'a été mis en oeuvre qu'en 2019 et 2022, du fait de conditions météo défavorables ou pour préserver la densité des blés lorsque les levées n'avaient pas été satisfaisantes. Lorsqu'ils ont eu lieu, l'efficacité des passages était faible à modérée, ce qui amène à un bilan mitigé sur la stratégie de coupler désherbage mécanique et chimique en sortie d'hiver sur du blé non labouré. Au final, c'est l'apport d'herbicide à demi-dose relativement tôt en sortie d'hiver qui a permis de réguler la flore adventice de manière satisfaisante.

Sur le triticale-pois (labouré chaque année), en revanche, en l'absence de solution chimique, les passages de herse étrille ont été réalisés chaque année (1 à 2 passages), avec des efficacités satisfaisantes.

Gestion des maladies

|

Septoriose (blé) |

Rouille jaune (blé) |

Maladies (triticale) |

Maladies (féverole) |

Maladies (colza) |

|

|

2019 |

|||||

|

2020 |

|||||

|

2021 |

|||||

|

2022 |

|||||

|

2023 |

En 2021, sur féverole, un traitement fongicide avec ¼ de dose a été réalisé après l’apparition des premières pustules de rouille. Cette faible dose a permis d’enrayer le développement de la rouille, mais ne semble pas avoir été suffisante pour protéger la féverole des maladies de fin de cycle, qui se sont développées et ont été préjudiciables au rendement.

Gestion des ravageurs

|

Céréales d'hiver |

Colza |

Féverole |

Maïs |

|

|

2019 |

||||

|

2020 |

||||

|

2021 |

||||

|

2022 |

||||

|

2023 |

En 2021, une forte infestation par le charançon de la tige et de charançon des siliques a été observée sur le colza. Cette infestation ne semble toutefois pas avoir fortement impacté le rendement, qui était conforme à l’objectif de 37 qx/ha.

Légende

| Bonne maîtrise de la problématique par les leviers alternatifs | |

| Maîtrise partielle de la problématique avec des dégâts faibles | |

| Problématique non maîtrisée | |

| Problématique non rencontrée |

Performances agronomiques

Atteintes des objectifs de rendements et IFT

Les objectifs de rendement ont été définis au démarrage du projet en 2018, sur la base de l'historique des rendements réalisés sur la station expérimentale de Kerguéhennec.

| Indicateurs | Culture | Objectifs | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| Rendement (Qx/ha) | Blé | 85 (+/- 5%) | 92 | 66 | 89 | 89 | 70 |

| Maïs | 90 (+/-5%) | 93 | 107 | 118 | 81 | 94 | |

| Colza | 37 (+/-5%) | 44 | 37 | 37 | 47 | 37 | |

| Féverole | 40 (+/-5%) | 32 (H) | 29 (H) | 24 (P) | 45 (P) | 35 (P) | |

| Trit.-pois | 60 (+/-5%) | 45 | 58 | 40 | 73 | 49 | |

| IFT Herbicide | < 0.36 | 0.11 | 0.26 | 0.21 | 0.36 | 0.24 | |

| IFT Fongicide | < 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | |

Légende

| Objectif atteint | |

| Objectif non atteint |

Les objectifs de rendement sont atteints 3 ans sur 5 en blé, 4 ans sur 5 en maïs, tous les ans pour le colza, 2 ans sur 5 pour le triticale-pois et la féverole.

Les écarts aux objectifs ont différentes causes:

- En 2020, les conditions d'implantation à l'automne ont été très défavorables aux cultures d’hiver, ce qui a entrainé d’importantes pertes de rendement en Bretagne.

- En 2022, le maïs a pâti d'un été très chaud et sec.

- La féverole a donné des résultats décevants les 3 premières années de l'essai: initialement, le choix s'était porté sur une féverole d’hiver, mais les conditions de désherbage en sortie d'hiver étaient mauvaises et le sol très refermé (sols limono-argileux battants). La rotation a été modifiée en 2021 en faveur d'une féverole de printemps, qui a donné de bons résultats en 2022 et 2023. En 2021, année à forte pression maladie, la non atteinte de l'objectif de rendement s'explique par la présence de plusieurs maladies de fin de cycle.

- En 2023, les céréales d'hiver ont pâti du déficit hydrique et des températures élevées au printemps qui ont impacté le remplissage du grain.

Performances socio-économiques

Marge directe (en €/ha)

La marge directe est le chiffre d’affaire (tonnes x euros) additionné des aides couplées et découplées, auquel on retire les charges d’intrants et les charges de mécanisation. Les prix utilisés pour l'évaluation sont des prix fixes d'une année à l'autre (moyenne des prix constatés au cours des 10 dernières années).

La marge directe moyenne sur les 5 années est de 895€ ± 96 €/ha.

Les charges d'intrants sont en moyenne de 248€. Elles intègrent le coût des semences, des engrais et des produits phytosanitaires. Les prix d’intrants sont issus de la base Systerre et en cas de données manquantes, des prix réels pour la station expérimentale de Kerguéhennec.

Les charges de mécanisation sont en moyenne de 355€. Elles intègrent les frais financiers à moyen et long terme, les amortissements, les coûts d’entretien et de location, le carburant.

Le chiffre d'affaire est lié au rendement de l'année, ainsi qu'aux prix de vente. Ces derniers sont sont fixes entre les 5 années d’analyse ; ils correspondent à la moyenne des prix constatés entre 2012-2018 (France Agrimer 2018).

.

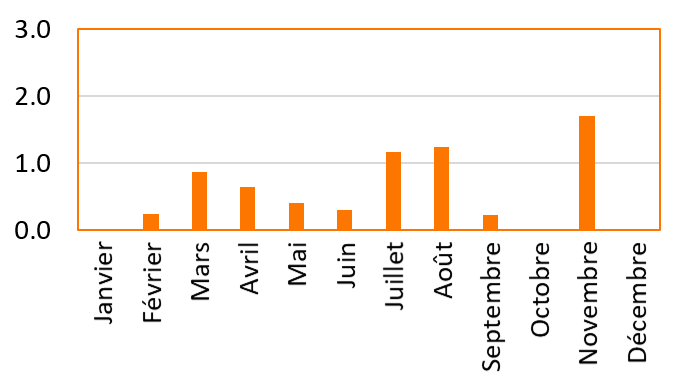

Temps de travail (en h/ha/an)

Le temps de travail dans le système agroécologique est de 6h44.

Le poste le plus consommateur en temps est le travail du sol: dans ce système, le labour est pratiqué 1 ans sur 2. Le semis est le deuxième poste le plus consommateur en temps : il comprend les semis des cultures, mais aussi des couverts, qui sont nombreux dans ce système (2 couverts longs et 2 couverts courts). Le désherbage mécanique est aussi un poste important, puisque les deux parcelles de maïs sont binés 1 à 2 fois par an.

On observe trois pics de travail, comme dans le système Référence 2025, correspondant au semis des céréales (3/7 de la sole) et du maïs (2/7) et aux récoltes. La charge de travail est toutefois plus répartie sur l'année que dans le système Référence 2025, du fait de la diversité des cultures.

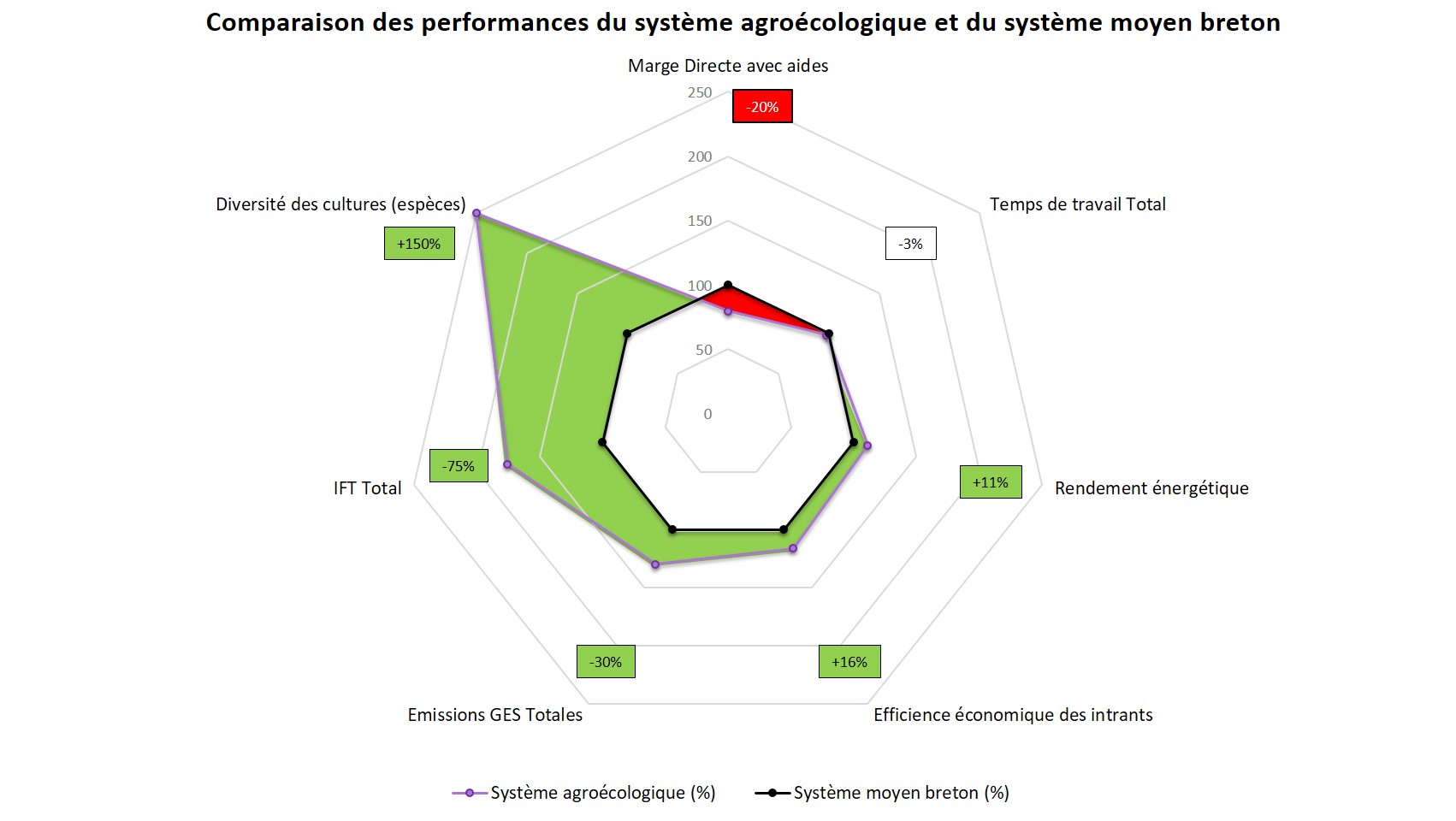

La multiperformance du système est exprimée ici par rapport à un système moyen breton. Ce système moyen est un système fictif qui représente les pratiques moyennes des agriculteurs bretons sur une rotation maïs blé. Il a été reconstitué à partir des bases de données disponibles (base nationale des ventes de produits phytosanitaires) et à dires d’experts. Les rendements utilisés sont les rendements moyens réalisés sur les parcelles hors essais de la station expérimentale de Kerguéhennec.

La marge directe moyenne est inférieure de 20% par rapport à celle d'un système moyen breton. En effet, bien que les charges d'intrants et de mécanisation soient réduites dans le système agroécologique (moindre utilisation de produits phytosanitaires, moindre recours au labour), la mauvaise valorisation des protéagineux, et en particulier de la féverole impacte fortement le produit.

En revanche, les performance environnementales sont améliorées dans ce système au regard des indicateurs de diversité des cultures (5 espèces), d''usage des produits phytosanitaires (-75%) et d'émissions de GES (-30%).

L'efficience économique des intrants, qui traduit l’efficience technique avec laquelle les intrants sont transformés par le système de culture, est également améliorée de 16%.

Le rendement énergétique est amélioré de 11%: il s'agit de la production d'énergie brute (en MJ/ha) sur la consommation d'énergie primaire totale (en MJ/ha également). La consommation d’énergie primaire est liée à la consommation de carburant nécessaire pour conduire le système de culture, ainsi que l’ensemble des consommations d’énergie primaire utilisées pour produire les intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires). La production d'énergie correspond à la quantité d’énergie brute contenue dans les produits récoltés (quelle que soit leur destination finale).

Le colza est associé à du sarrasin et du trèfle d’Alexandrie ; il est conduit sans insecticide et sans herbicide, et fertilisé au lisier de porc. Le sarrasin a été choisi pour sa capacité à couvrir rapidement le sol à l’automne. Il est possible qu’il ait aussi un rôle de perturbateur vis-à-vis des vols d’altises. Le trèfle d’Alexandrie permet d’apporter un peu d’azote en sortie d’hiver.

Les plantes compagnes sont semées en même temps que le colza fin août: 15 kg/ha de sarrasin et 2.5 kg/ha de trèfle d’Alexandrie gélif. Le retour d’expérience est très positif : en 5 ans, les plantes compagnes ont toujours gelé avant le 1er décembre et ne semblent pas avoir concurrencé le colza. Le salissement est globalement maîtrisé et les objectifs de rendement ont été atteints chaque année.

L’intérêt agronomique de la diversification de la rotation est visible dans le système agroécologique, sur la répartition du travail sur l’année, l’intérêt des précédents colza et féverole sur le rendement des blés qui suivent, les pressions maladies et ravageurs. Cependant, la possibilité de sa mise en œuvre à grande échelle dans les fermes bretonnes est étroitement lié à la demande et aux cahiers des charges des filières. Par exemple, l’intégration du triticale-pois dans la rotation pose question, car si cette culture associée n’est pas valorisée directement sur l’exploitation pour l’alimentation des animaux, celle-ci (comme toutes les associations céréales-protéagineux), n’est actuellement pas collectée dans les filières conventionnelles : cela suppose un tri en amont de la collecte, donc un équipement spécifique au niveau de l’exploitation ou une réorganisation au niveau de la filière.

Notre système conforte l’intérêt de plusieurs techniques :

- En céréales : intérêt des mélanges variétaux en conduite à bas niveau d’intrants avec possibilité de supprimer le recours aux régulateurs et de réduire l’usage des fongicides.

- En maïs : possibilité de conduire le maïs sans herbicides en les substituant par du désherbage mécanique, combiné à des faux-semis et à une préparation de sol adéquate.

- En colza : possibilité de conduire le colza sans herbicides ni insecticides grâce à une fertilisation organique à l’implantation pour obtenir un colza robuste en entrée d’hiver, et à l’association avec des plantes compagnes (sarrasin et trèfle d’Alexandrie) couvrant rapidement le sol à l’automne.

- Une rotation diversifiée intégrant des oléo-protéagineux, qui constituent de bons précédents pour le blé et permettent de gagner plusieurs points de rendement par rapport à un précédent maïs.

Le projet Syno’phyt a démontré la faisabilité technique de trois systèmes de grandes cultures dans lesquels l’usage des produits phytosanitaires est fortement réduit. Toutefois, dans les filières conventionnelles, suivant les stratégies retenues, cela peut avoir des impacts sur le temps de travail ou les performances économiques.

Le système agroécologique est très prometteur : aucun insecticide ni régulateur n’est utilisé, les rendements obtenus atteignent globalement les objectifs fixés et la gestion des adventices est satisfaisante, malgré une réduction très importante de l’usage des herbicides. Cependant, la mauvaise valorisation économique des protéagineux détériore la marge.

La question des complémentarités entre les systèmes de culture et l’atelier d’élevage est importante pour appréhender correctement les performances de ce système: des simulations à l’échelle de l’exploitation pourraient permettre de mieux rendre compte de la façon dont ces systèmes de culture contribuent à la performance globale d’une exploitation.

Les questions soulevées par la diversification des rotations dans les filières conventionnelles appellent à impliquer les filières dans le travail de conception et d’expérimentation de systèmes de culture peu consommateurs de produits phytosanitaires, notamment pour tenir compte des verrous et opportunités de marchés des organismes stockeurs.