Système Ferme polyculture-élevage - Saint Hilaire en Woevre - Xpe-GE

Conception du système

L’ambition du projet de Saint-Hilaire est d’oser imaginer, en comparaison à des systèmes de polyculture élevage actuels, où le constat est souvent fait d’ateliers fonctionnant en parallèle, un nouveau système de production ouvrant à une combinaison inédite de leviers et de technologies, si besoin à l’échelle du territoire et répondant aux enjeux des filières pour encourager leur maintien dans le paysage agricole.

Ce projet s'articule autour de 3 axes:

- AXE 1 : l’axe "Ferme fertile" dans la recherche de complémentarité des systèmes en polyculture-élevage au service de la fertilité (physique, chimique et biologique) des sols.

- AXE 2 : l’axe "Ferme numérique" dans l’étude de solutions technologiques innovantes au service de l’élevage et des céréales.

- AXE 3 : l’axe "Ferme actrice de l’agro-écologie" mettant l’accent en priorité sur l’enjeu désherbage.

Le nouveau système mis en place est donc un système d'exploitation, qui se base sur deux systèmes de culture complémentaires (le système de culture n° 2 étant une variante du système de culture n° 1).

Mots clés :

Système d'exploitation - Polyculture-élevage - Fertilité des sols - Numérique - Agro-écologie

Caractéristiques du système de culture n° 1

|

Ce système de culture repose sur plusieurs leviers pour répondre au 3 axes du projet de l'exploitation :

Interculture : Mélanges à base de légumineuses associé à des espèces couvrantes avec une production de biomasse importante. Les espèces sont gélives lorsqu'elles sont implantées avant culture de printemps. Fertilisation : 30 tonnes de fumier en tête de rotation, puis azote minéral selon les besoins de la culture. Travail du sol : TCS et semis-direct en priorité. Infrastructures agro-écologiques : Ruisseau, bandes enherbée et haies à proximité.

|

|

Caractéristiques du système de culture n° 2

|

Ce second système de culture s'appuie sur les leviers suivants :

Interculture : Mélanges à base de légumineuses associé à des espèces couvrantes avec une production de biomasse importante. Fertilisation : 30 tonnes de fumier en tête de rotation, puis azote minéral selon les besoins de la culture Travail du sol : TCS et de semis-direct en priorité Infrastructures agro-écologiques : Ruisseau, bandes enherbée et haies à proximité.

|

|

|

Agronomiques |

Maintien du potentiel de production historique de l'exploitation grâce à la combinaison de leviers agro-écologiques.

|

| Environnementaux |

|

|

Maîtrise des bioagresseurs |

|

|

Socio-économiques |

Compenser la complexification du système grâce à la mise en place de règles de décisions écrites mais non figées. |

Le mot de l'expérimentateur

L’expérimentation mise en place témoigne de la difficulté de reconcevoir des systèmes dans une situation déjà dégradée vis-à-vis des adventices. La prise de risque vis-à-vis de leur nuisibilité indirecte rend plus complexe la mise en place de certains leviers et peut même dégrader l’IFT les premières années de transition. La prise de décision est plus sécuritaire pour donner une chance au nouveau système de se stabiliser. Dans une telle situation l’évaluation pluriannuelle à l’échelle du système est nécessaire pour consolider une prise de décision. Les performances du système expérimenté sont marquées par des accidents climatiques majeurs sur les années étudiées qui peuvent gommer des résultats techniques intéressants.

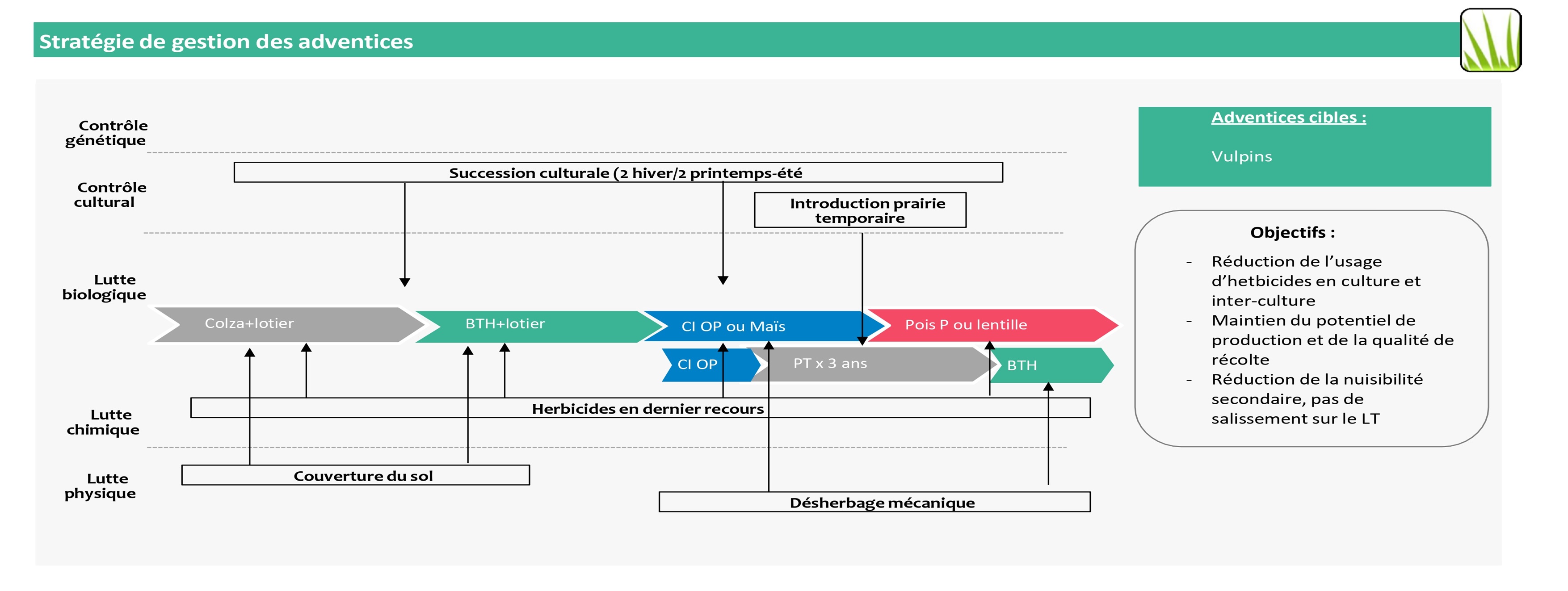

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Succession culturale (2 hiver/2 printemps-été | Alterner les cycles des cultures principales pour casser le cycle automnal des adventices historiques | Le succession de 2 cultures de printemps permet une certaine tolérance vis-à-vis de la présence de vulpins dans les cultures automnales. Levier qui se heurte à une évolution de la dynamique de levée des vulpins sur la fin d’hiver et le printemps. |

| Couverture de sol | Couvrir le sol avec un couvert associé semé en plein pour concurrencer le développement des adventives dans la culture | Une mise en œuvre difficile qui se heurte dans une situation dégradée en adventices à un développement plus rapide de celles-ci que des couverts et qui de plus limite le recours au désherbage mécanique. Pour donner une chance au système de se stabiliser et ne pas prendre le risque d’augmenter déraisonnablement le salissement les premières années un désherbage chimique renforcé est parfois nécessaire (contre-intuitif). La présence d’un couvert permanent associé au colza qui peut engendrer de la concurrence et rend impossible la mobilisation du désherbage mécanique. Les repousses de précédent (colza, lin, pois), difficiles à gérer mécaniquement, peuvent conduire à un choix d’abandon des couverts associés. |

| Herbicides en dernier recours | Engager un suivi dynamique des adventices. N’intervenir que si présence non gérable par une intervention mécanique. Eviter les associations de matières actives non nécessaires, adapter la dose au stade, respecter les conditions optimales d’application. |

Un levier intéressant à coupler avec le levier date de semis et désherbage mécanique précoce. Une mise en œuvre satisfaisante qui doit cependant faire face à la perte de matières actives permettant de gérer les adventices à vue en post levée. L’impasse s’avère difficile à envisager. |

| Désherbage mécanique | Substituer les désherbages chimiques par du désherbage mécanique. | Un levier efficace lorsqu’il peut être mis en œuvre mais qui se heurte à des créneaux climatiques parfois limités (la piste technique de jouer sur la fréquence de passage mérite de ce point de vue d’être explorée) et la nécessité d’équipements variés (houe rotative ou herse étrille en plein ; bineuses, guidage de précision). |

| Introduction prairie temporaire | Introduction d’une culture pérenne permettant une limitation sur 3 ans de la production de nouvelles graines adventices ainsi qu’une régulation des levées par fauches successives. | Levier qui s’avère très efficace pour éviter toute nouvelle grenaison de vulpins durant 3 ans, ce qui couplé au TAD de cet adventice permet d’envisager une baisse significative des populations. Sa mise en œuvre oblige cependant à gérer des fauches en fonction des adventices et pas seulement en fonction des graminées exploitées. |

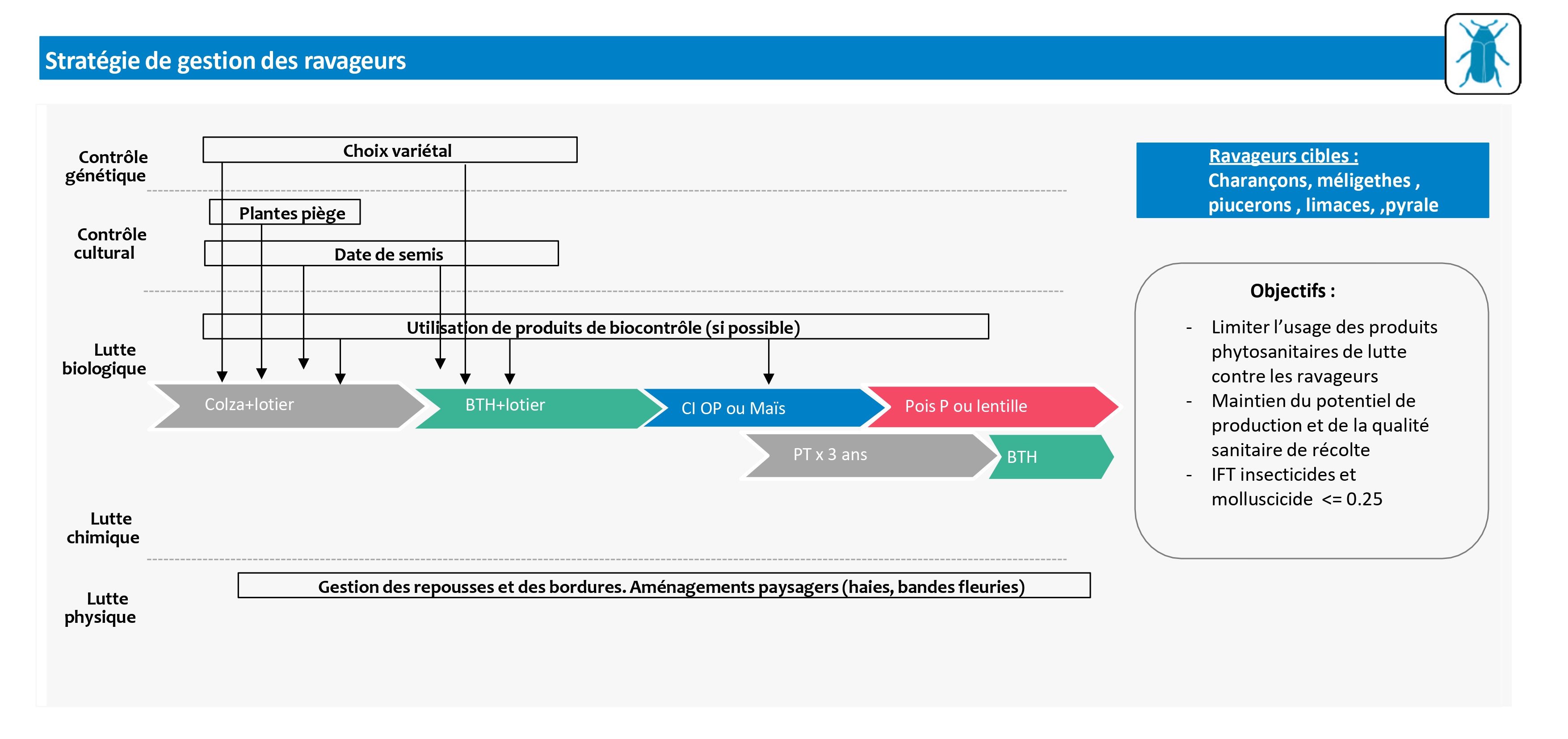

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Choix variétal | Choisir des variétés à bonne vigueur au départ (colza) ou tolérantes aux viroses transmises (orge) pour atténuer l’impact des attaques précoces de ravageurs. | Levier efficace, permettant de limiter la nuisibilité des attaques de ravageurs. A coupler avec une tolérance de présence et des observations très régulières pour des interventions uniquement si le seuil de nuisibilité est dépassé. |

| Plantes piège | Associer en mélange de 5 à 10 % d'une variété très précoce de colza à la variété principale pour permettre une impasse de protection contre les méligèthes. | Levier bien connu, efficace. |

| Date de semis | Avancer la date de semis du colza pour permettre une implantation rapide et vigoureuse. Attendre un sol suffisamment réchauffé pour permettre une levée rapide des cultures d’été. Retarder la date de semis du blé pour éviter une concordance de levée avec des vols de ravageurs. | Levier bien connu, efficace. |

| Utilisation de produits de biocontrôle (si possible) | Privilégier l’utilisation de produits de biocontrôle lorsqu’ils sont disponibles : SLUXX, trichogrammes. | Quelques produits disponibles, bien connus dont l’efficacité est démontrée. Il serait intéressant que l’offre continue à se développer. |

| Gestion des repousses et des bordures. Aménagements paysagers (haies, bandes fleuries) | Supprimer des ressources alimentaires ou de refuge pour les ravageurs en interculture ou début de culture. Prendre en compte les éléments paysagers existants pour l’observation des couples ravageurs/auxiliaires en culture, implanter des bandes fleuries pour attirer les auxiliaires. | Levier plus complexe à évaluer du fait de son effet très indirect sur les populations nuisibles et le manque de seuils de prise de décision. Cette dernière reste très dépendante des conditions climatiques favorables ou non au développement des ravageurs. De nouvelles compétences à acquérir sur l’observation des auxiliaires de culture. |

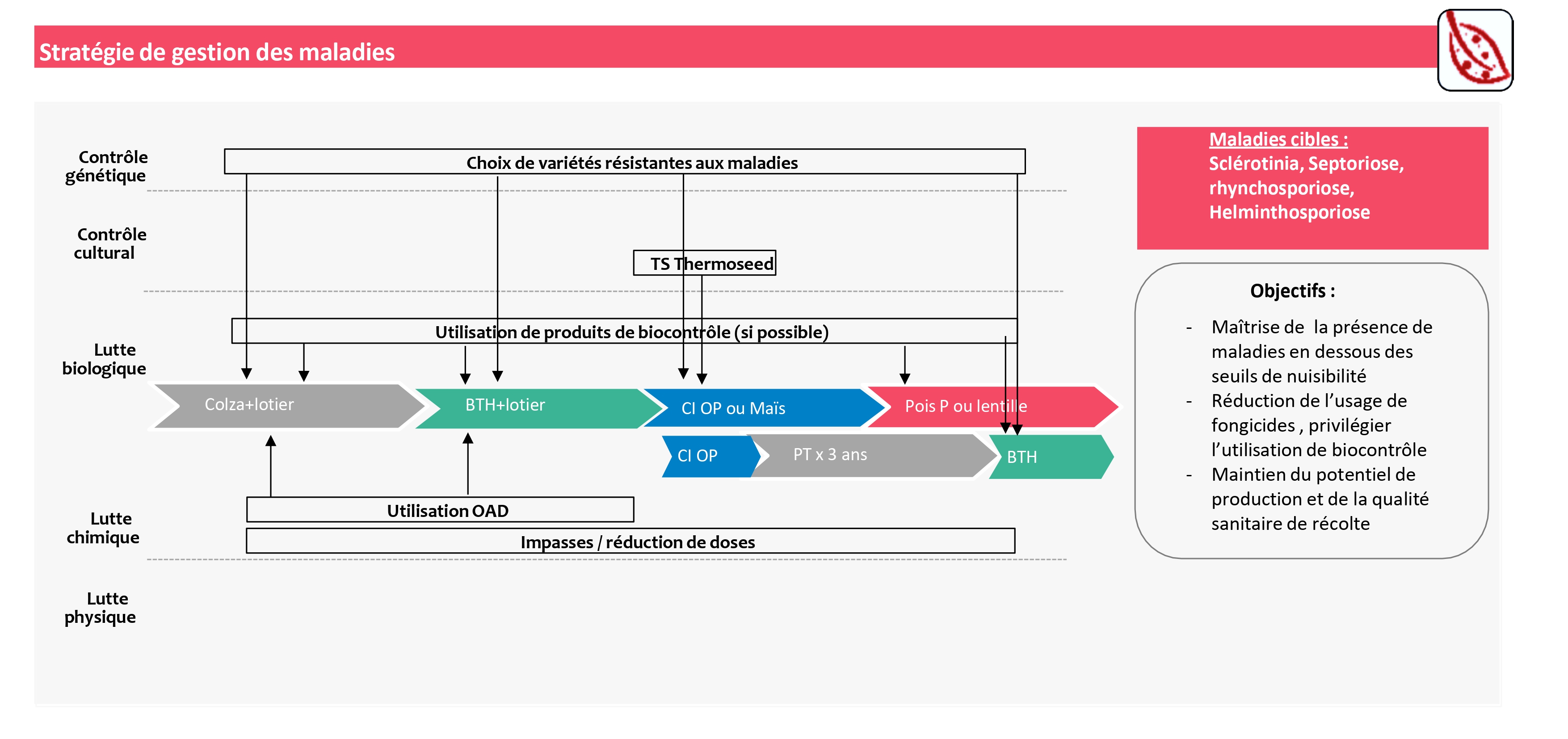

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Choix de variétés résistantes aux maladies | Choisir des variétés peu sensibles aux principales maladies rencontrées afin de limiter leur développement et d’alléger la protection fongicides : réaliser des impasses, diminuer les doses, avoir recours à des produits de biocontrôle. | Levier d’action majeur très efficace qui permet la mise en place de stratégies de protection réduites. Longtemps considérée comme liée à un potentiel de rendement inférieur, l’offre variétale s’est étoffée et permet aujourd’hui de concilier résistance aux maladies et performance de production. |

| Utilisation de produits de biocontrôle (si possible) | Utilisation de produits de biocontrôle pour lutter contre la septoriose en cas de faible infestation. | Levier intéressant à combiner à la résistance variétale et l’utilisation d’un OAD. Sous réserve de disposer de solutions disponibles et de références techniques suffisantes. Il serait intéressant que l’offre continue à se développer. |

| Utilisation OAD | Utilisation d’OAD pour déclencher les traitements fongicides. | L’utilisation d’un OAD permet de bien situer le contexte de l’année mais ne peut se substituer à une observation directe des symptômes aux champs pour affiner la prise de décision. |

| Impasses / réduction de doses | Réaliser des impasses de protection fongicides ou baisser les doses lorsque le risque est faible à modéré. | Le recours à des variétés résistantes et les observations aux champs permettent de réduire la prise de risque. A noter que certains modèles ne contiennent pas de règles de décision d’impasse. |

| TS Thermoseed | Utilisation de méthodes alternatives pour la protection des semences. | Utilisée uniquement sur orge, le traitement s’est avéré efficace et son utilisation pourrait être déployée sur d’autres céréales à paille. |

| Maîtrise adventices Graminées annuelles |

Maîtrise adventices Graminées annuelles SDC2 avec PT |

Maîtrise des adventices Dicots annuelles |

Maîtrise des adventices Vivaces |

Maîtrise des maladies | Maîtrise des ravageurs | |

| 2021 | ||||||

| 2022 | ||||||

| 2023 | ||||||

| 2024 |

Des cultures maintenues dans un bon état sanitaire, certes avec l’aide de chimie, mais toujours dans un objectif d’emploi en dernier recours et de doses réduites. Les combinaisons de leviers mises en œuvre permettent de réduire efficacement les pressions biotiques en amont de la prise de décision tactique. Seul le piétin échaudage dans une parcelle à historique fortement chargé en céréales à paille hôte du champignon a pu poser problème en 2021.L’année 2024 a également été marquée par une forte pression septoriose.

Pas de soucis majeurs dans la gestion des ravageurs qui ont été bien maîtrisés avec les leviers mis en place dans des contextes annuels à pression faible à modérée. La présence d’auxiliaires a notamment été remarquable dans la gestion des pucerons sur épis des céréales en 2023.

Principale problématique du système, la gestion du vulpin reste hétérogène entre les cultures et fragile sur céréales d’hiver, cependant elle ne se dégrade pas à l’échelle du système. Les populations de dicots très diversifiées sont bien gérées, ainsi que globalement les vivaces. Seule la gestion du chardon a été insatisfaisante en 2022.

La maîtrise opérationnelle du désherbage mécanique a progressé dans les céréales à paille via l’utilisation d’une bineuse caméra permettant un binage à 15 cm d’écartement. Ce levier a pu être mobilisé au-delà de ce qui était prévu de par les problématiques d’implantation estivale du colza en 2021 et le non-maintien du couvert dans le blé en 2022 et 2023. Le positionnement et la fréquence des passages reste cependant à optimiser sur l’automne et le printemps. Sur maïs et pois les stratégies mises en œuvre associant mécanique et chimique à doses réduites ont donnés satisfaction. La présence de prairie temporaire est un levier particulièrement fort pour faciliter la gestion des adventices dans les autres cultures de la rotation.

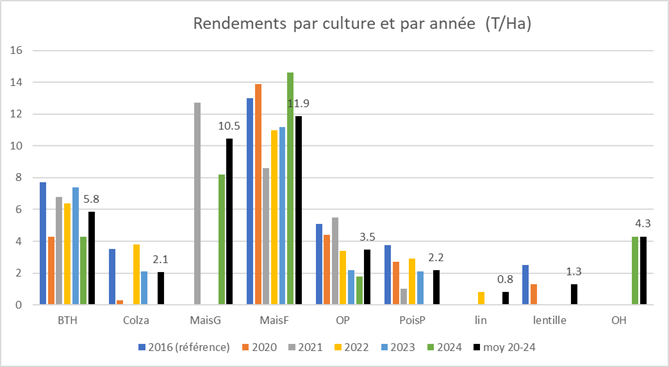

Rendement des cultures

A l’exception du maïs, la moyenne des rendements obtenus pendant la période d’expérimentation est inférieure à l’objectif fixé de maintien du potentiel historique de production (7,2 T en blé, 5,5 T en orge et 3,3 T en colza, 12T en maïs ensilage). Ce constat résulte en premier lieu d’accidents climatiques majeurs observés sur la période considérée : phénomène de grêle en juin 2020, sécheresse estivale en 2021, échaudage en 2022, hydromorphie en 2023 et surtout 2024. En complément, difficile de conclure sur des pertes de rendements liées à des accidents agronomiques en lien avec une mauvaise prise de décision ou une prise de risque trop importante. Si ce n’est peut-être sur céréales à paille où une concurrence précoce des adventices a pu s’exercer, les maladies et ravageurs ayant été correctement gérés. A noter que toutes les cultures ne sont pas présentes tous les ans, notamment les cultures d’opportunité comme le lin ou la lentille ce qui est un frein à une analyse avec répétition climatique. Ces niveaux de rendements réalisés en deçà de ceux prévus impactent logiquement les performances du système.

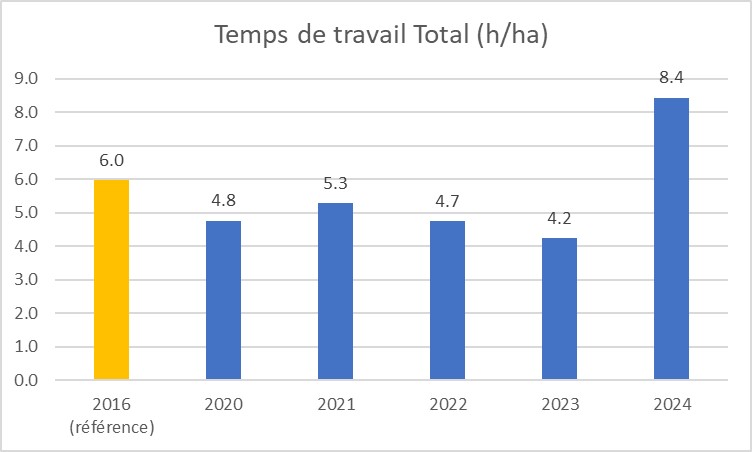

Charge de travail du système de culture

Le temps de travail (qui correspond dans Systerre uniquement à un temps de traction) retraduit des gains de débit de chantier dans les opérations culturales (travail du sol notamment) mais également l’introduction de culture moins exigeantes en interventions comme le maïs, le pois ou les prairies temporaires. Il se dégrade fortement en 2024, dans un contexte particulièrement pluvieux qui a généré de l’hydromorphie très forte allant jusqu’au retournement de cultures d’hiver comme le colza et une double implantation des cultures de printemps.

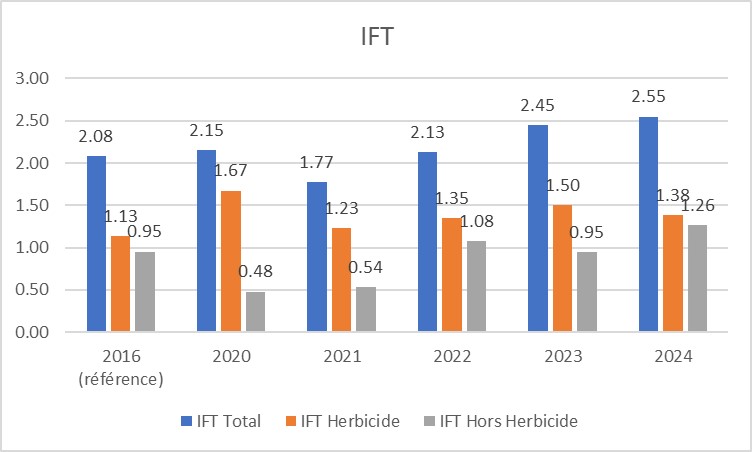

Usage des produits phytosanitaires

Le suivi de l’indicateur IFT ne permet pas de mettre globalement en évidence de baisse significative de l’usage des produits phytosanitaires. Une analyse plus en détail de ces résultats permet cependant de valider plusieurs enseignements : la difficulté de réduire rapidement un IFT herbicide en situation dégradée (avec même les premières années une tendance à la hausse mais qui se stabilise par la suite) dans un contexte de mobilisation aléatoire du désherbage mécanique pour les années étudiées. La situation semble bien pourtant se stabiliser sur le terrain, même si la transition se poursuit pour permettre aux leviers mis en œuvre un réel allégement du désherbage sans prise de risque. Le suivi de l’IFT hors herbicides montre un recours historiquement réduit qui ne se dégrade pas sauf en cas de présence importante de colza dans l’assolement (2022) pouvant entrainer une protection contre les ravageurs d’automne ou un contexte sanitaire exceptionnel pouvant entraîner une protection contre les maladies (2024).

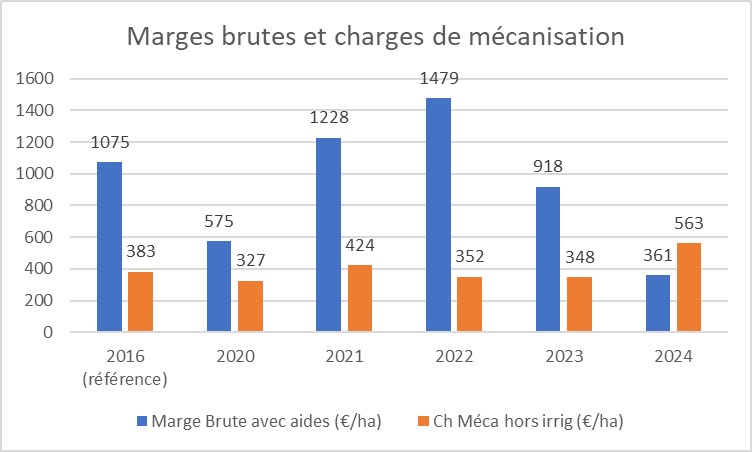

Indicateurs économiques

Les indicateurs économiques retraduisent une possible perte de marge par rapport au point de référence initial, performant économiquement. Cette analyse se heurte à une conjoncture économique particulièrement variable à tendance défavorable sur les années étudiées par rapport à la référence. Il est toujours intéressant cependant de se poser la question de savoir où en serait techniquement et économiquement ce système initial de référence s’il n’avait pas évolué (perspective de situation d’impasse de désherbage des Colza/blé/orge). Ces résultats mitigés trouvent également leur explication dans une conjoncture climatique contraignante source de perte de production (grêle à la récolte en 2020, échaudage en 2022, hydromorphie en 2023 et surtout 2024 qui est une année catastrophique) , de modification d’assolements avec renouvellement de semis après engagement de charges opérationnelles . Des évolutions d’assolement qui ont pu faire augmenter les charges de mécanisation, sans réel lien avec le changement de système. En dehors de ces situations exceptionnelles les charges de mécanisation n’explosent pas, malgré la nécessité d’accès à une diversité d’agroéquipement parfois très innovants.

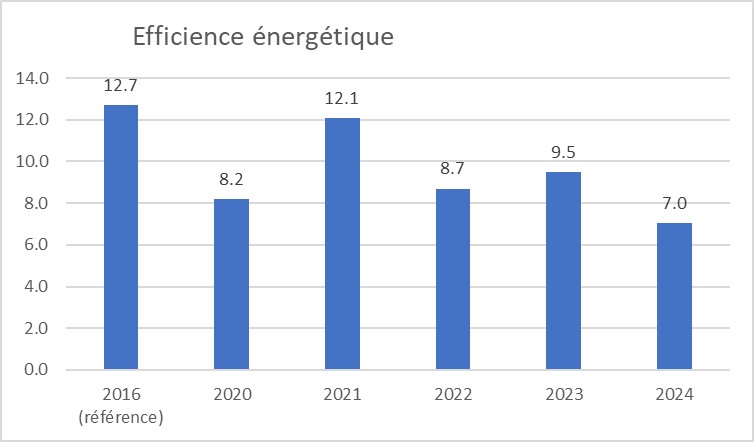

Efficience énergétique

Ce système de culture permet de mettre en évidence un réel progrès permis par les leviers agronomiques qu’il mobilise sur des indicateurs comme la quantité d’azote minéral apportée /ha (par un gain d’efficience dans le pilotage mais également l’introduction de légumineuses et de cultures moins exigeantes comme l’orge de printemps), la consommation de carburant (en cohérence avec la réduction du labour), les émissions de GES (notamment indirectes en lien avec l’achat d’engrais minéral). Pour autant l’efficience énergétique (rapport production sur consommation d’énergie en MJ/Ha) reste particulièrement décevante car c’est un indicateur que souhaitions améliorer significativement. Un constat qui est à rapprocher de niveaux de rendements souvent inférieurs à ceux espérés.

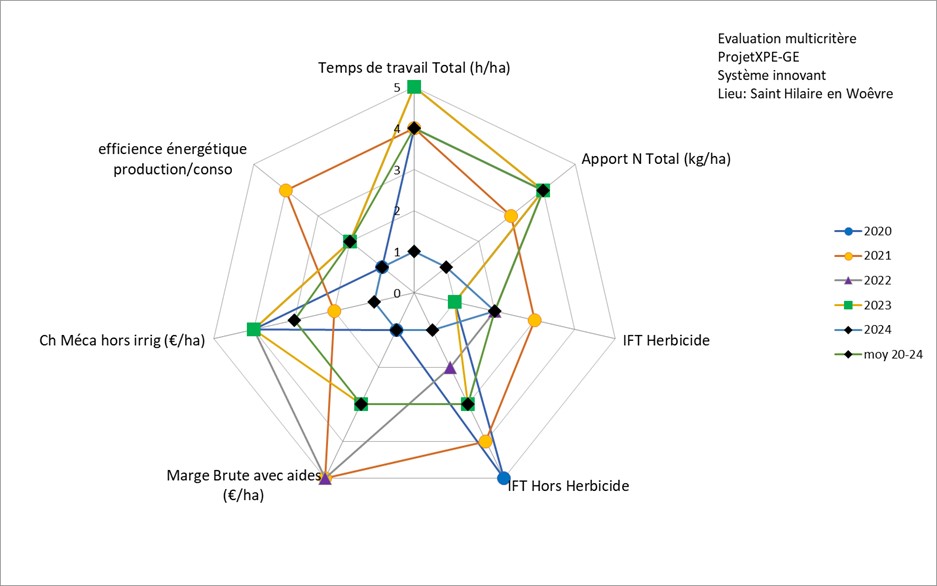

La multi-performance du système étudiée est positionnée en relatif du système colza/blé/orge du système initial nous servant de référence avant changement (la campagne 2015/2016 décrite en routine) . Ce choix méthodologique est imposé par le fait que ce système initial de référence n’a pas été maintenu en place dans le dispositif expérimental. L’observatoire piloté étudié a été déployé sur l’ensemble des parcelles de l’exploitation.

Les performances du système testé est retraduit pas une note allant de 1 lorsque le système est jugé très défavorable à la performance à 5 très favorable.

Pour tenter de tracer une trajectoire de changement, toutes les années étudiées sont présentées sur le graphique. Les résultats mettent en évidente une forte variabilité entre années, l’année 2024 ressortant comme particulièrement catastrophique sur l’ensemble des indicateurs, les années 2022 et 2023 ressortant comme les plus favorables. Une moyenne de la performance sur ces 4 années a été réalisée afin de tirer une première tendance.

Par rapport au système initial de référence, en moyenne les leviers mis en œuvre sur les 4 campagnes étudiées mettent en évidence un système globalement favorable à une performance temps de travail et gestion de l’azote ; peu favorable vis-à-vis des charges de mécanisation, de la marge brute et de l’IFT hors herbicides et en tendance défavorable à l’IFT Herbicides et l’efficience énergétique. En ce qui concerne l’IFT herbicides, il est sans doute encore un peu tôt et la situation devrait évoluer positivement dans les années à venir. L’efficience énergétique quant à elle a souffert de contextes climatiques défavorables au rendement (qui déséquilibre le rapport dans sa composante production d’énergie) et pourraient être améliorée car l’évolution du poste consommation d’énergie est quant à lui amélioré.

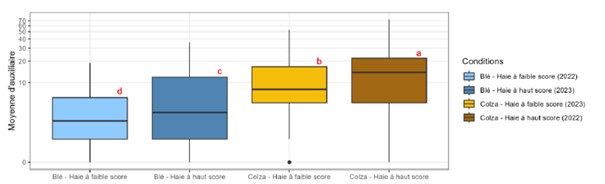

Dans un objectif de réduction de l’usage de produits phytosanitaires sur un observatoire piloté en transition agroécologique, une attention particulière a logiquement été accordée à la biodiversité, notamment la biodiversité fonctionnelle volante. Les suivis engagés sur les campagnes 2020 à 2024 se sont attachés à approfondir la recherche d’indicateurs permettant de traduire un potentiel d’accueil et d’activité des auxiliaires notamment en en lien avec la présence de haies. En misant sur un service de régulation possible des agresseurs des cultures par ces auxiliaires (à l’exemple d’une coupe de type pucerons des épis, coccinelles et syrphes), l’ambition est à terme de pouvoir envisager un ajustement des règles de décision ravageurs.

L’indicateur testé permet grâce à l’établissement d’un score attribué pour chaque haie en fonction de sa composition et typologie d’apprécier le potentiel d’accueil des auxiliaires des cultures présents dans les haies (chrysopes, hyménoptères parasitoïdes, sphécides, coccinelles, syrphes staphylins).

La fiabilité de cet indicateur est testée grâce à la mise en place d’un piégeage en proximité (tentes Malaise) , d’aspiration d’insectes dans une parcelle attenante en culture pour mesurer la diffusion des auxiliaires de la haie à la parcelle et l’observation du couple auxiliaires/ravageurs sur la culture en période critique.

L’hypothèse à vérifier est que plus le score d’une haie est grand, plus le potentiel d’accueil des auxiliaires est fort et leur dissémination possible pour une régulation naturelle des bioagresseurs des cultures.

Effet score de la haie x culture de proximité

L’analyse des résultats obtenus ces 3 dernières années permet de valider cette hypothèse. Les observations d’auxiliaires en parcelle montrent un effet significatif de la culture (le colza est plus attractif que le blé) mais surtout un effet significatif du score de la haie en proximité de la parcelle. Ces premiers résultats sont donc particulièrement prometteurs et encouragent à une poursuite ainsi qu’à une dissémination auprès d’autres acteurs de ces travaux.

Dans cette expérimentation système il est important de considérer la combinaison de leviers mise en œuvre au-delà des leviers eux-mêmes qui peuvent être considérés comme des leviers plutôt bien connus des agriculteurs. Pour autant leur mise en œuvre reste variable en termes de compétences à acquérir et de complexité de prise de décision :

- Le changement de rotation oblige à acquérir de nouvelles compétences techniques pour conduire des cultures comme le lin ou la lentille.

- L’introduction d’un couvert associé à une culture principale pose la question du choix de l’espèce la plus adaptée ainsi que de sa régulation afin d’éviter toute concurrence vis-à-vis de la culture. Les règles de décision qui y sont attachées restent techniquement difficiles d’appropriation

- L’introduction de prairie temporaire dans un système de grandes cultures strict incite à une vision plus collective de gestion des ressources (partenariat pour une valorisation en élevage, accès à un agroéquipement spécifique) ainsi qu’à l’établissement de règles de décision prenant en compte le développement du vulpin dans l’exploitation de la prairie.

- Le développement du désherbage mécanique de type binage dans des cultures à faible écartement comme le blé oblige à une prise en main d’un agroéquipement spécifique lié à la mise en œuvre d’une agriculture de précision.

- L’observation d’une régulation possible des bioagresseurs par les auxiliaires oblige à acquérir de nouvelles compétences de reconnaissance de ces auxiliaires

Dans tous les cas il est à noter que de tels systèmes entraînent une charge de travail liée à l’observation directe aux champs pour affiner une prise de décision, temps pour l’instant insuffisamment comptabilisé dans les évaluations.

Les travaux de recherche engagés doivent se poursuivre afin combler les trous de connaissances identifiés. En effet pour certaines conduites innovantes sur les systèmes de cultures, la mise en place de règles de décisions performantes ne peut être réalisée sans la mise en place en amont d’expérimentation dédiée à l’évaluation de sa conduite.

Ainsi des travaux sont à poursuivre sur :

-Le gain permis par la robotique pour encourager une augmentation des fréquences de passage pour le désherbage mécanique. Il serait intéressant de valider l’intérêt de passages répétés systématiquement (toutes les semaines par exemple pour du binage à l’automne sur céréales) permettant de s’affranchir des contraintes climatiques (si un passage génère des relevées pour cause de pluie dans les jours suivants, elles sont détruites par le passage suivant) et d’augmenter ainsi le nombre de jours disponibles pour intervenir.

-une possible estimation de la dormance du vulpin selon les conditions de maturation de ses graines, L’objectif serait de valider un lien possible entre un niveau de dormance des vulpins pré-estimée en fonction des conditions climatiques observées lors de sa phase de maturation en mai et l’efficacité de faux semis réalisés en interculture en comparaison à une pratique (source danoise) d’exposition des semences de vulpins 1 mois à la surface du sol. Ainsi une règle de décision permettant de préciser l’intérêt d’un déclenchement de faux semis pourrait être tracée.

- une spatialisation sur le terrain de deux cultures associées, pratique rendue possible par la précision en agriculture (RTK). De nombreuses questions restent posées quant aux choix de la culture pérenne associée (luzerne, prairie temporaire) aux cultures principales de la rotation, en lien avec les services qu’elle peut rendre au système. De plus les règles de décision relatives à la régulation de la culture associée par fauchage doivent être précisées avant que d’envisager un transfert vers les agriculteurs.

A l’échelle de l’observatoire piloté sur la station expérimentale de Saint-Hilaire-en-Woëvre, les travaux engagés vont se poursuivre avec le maintien du système étudié, toujours dans un objectif de phytos en dernier recours. Un système qui va pouvoir s’ouvrir à une intégration progressive de nouveaux leviers dès lors que les règles de décision seront jugées suffisamment décrites.

En termes de perspectives se sont les thématiques biodiversité et fertilité du sol qui vont particulièrement continuer à être explorées,

Les travaux engagés pourront également se poursuivre par la recherche d’une meilleure prédiction des effets combinés de leviers en lien avec les travaux de modélisation engagés dans d’autres projets comme COMBHERPIC pour la gestion des adventices. Le système étudié pouvant servir de support terrain pour la validation des prédictions du modèle.