Système CTIFL - COSYNUS

Conception du système

La conception du système a été élaborée par étapes :

- La définition des objectifs : priorisation des objectifs intermédiaires et finaux, définition d’indicateurs communs permettant d’évaluer la pertinence des stratégies mises en œuvre (critères de choix pour les règles de décision). Ces indicateurs sont d’ordres agronomiques, technico-économiques, environnementaux et peuvent être quantitatifs ou qualitatifs.

- L’état des lieux des aménagements disponibles (recensement des leviers) : l’expérience des partenaires, la bibliographie, les remontées d’informations provenant des producteurs des réseaux DEPHY FERME ont permis de recenser l’ensemble des aménagements envisageables, et plus globalement des stratégies de protection mobilisables.

- La co-construction techniciens/producteurs/chercheurs des stratégies à mettre en œuvre sur les sites d’essai : cette phase décisionnelle a été décisive en début de projet. Les partenaires ont collectivement hiérarchisé les différentes stratégies (coût, faisabilité, efficacité attendue) pour sélectionner les plus prometteuses. Un socle commun de mesures mises en place sur l'ensemble des sites a ainsi été défini. Chaque mesure a fait l’objet d’une fiche technique interne commune (exemple d’une bande fleurie : espèces, densité de semis, date de semis, action envisagée sur les ravageurs) explicitant les règles de décision régissant leur mise en œuvre, ainsi que les objectifs à atteindre. Cette co-construction est renouvelée, en fonction des échecs ou succès, chaque année, en lien avec les autres sites et avec le réseau DEPHY FERME. En fonction des contraintes propres à chaque site, les règles de décision et les objectifs (intermédiaires et finaux) peuvent être ajustés lors d’ateliers de co-construction ; le producteur accueillant l’observatoire piloté a une voix prépondérante sur la sélection des dispositifs mis en place.

Mots clés : Aménagement - Préventif - Auxiliaires indigènes - Faisabilité - Coût - Efficacité

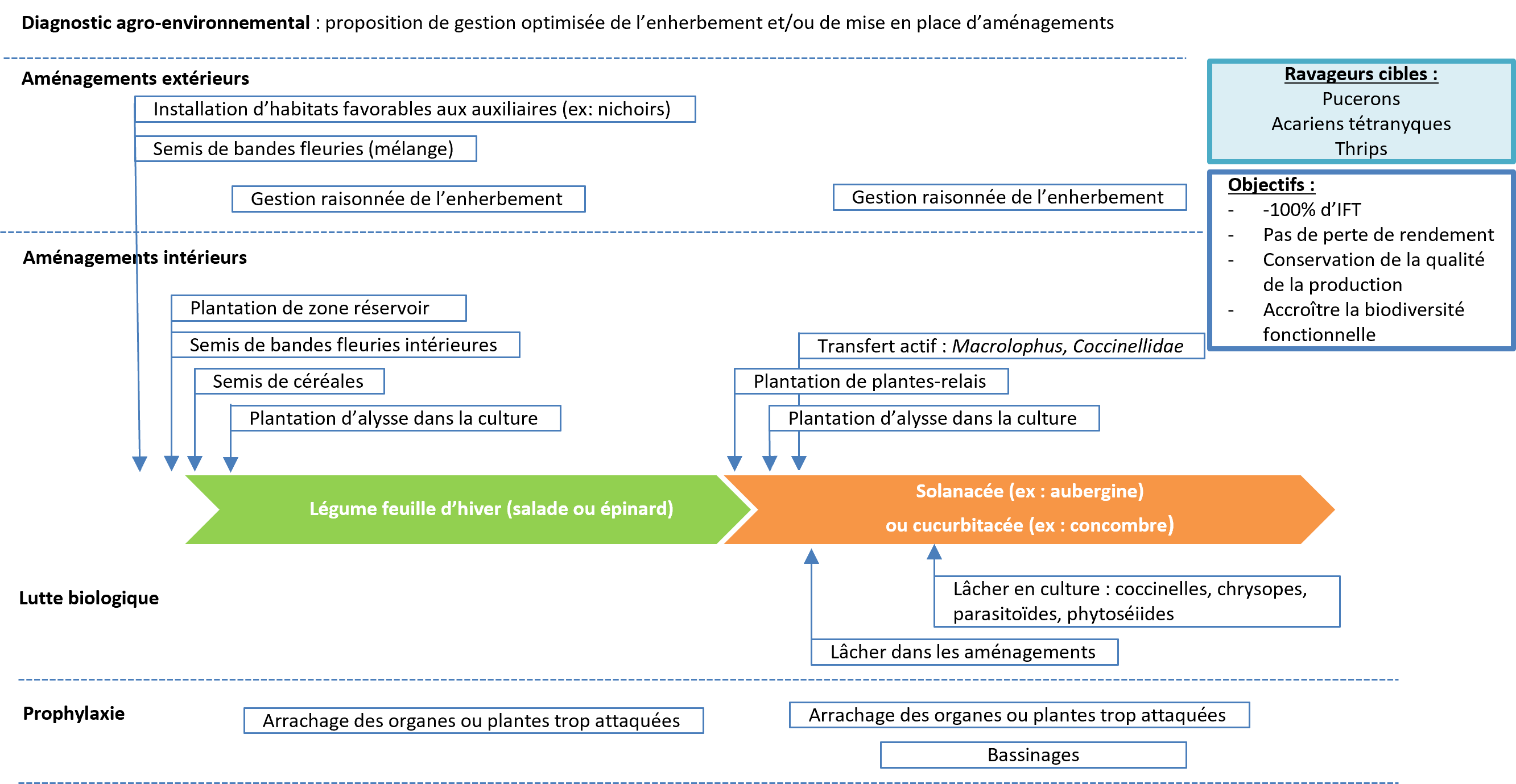

Caractéristiques du système

Une des rotations type en maraîchage sous abris non chauffé est la séquence solanacée / salade / cucurbitacée / salade. Malgré les variabilités dues aux variations inter-annuelles des bioagresseurs et aux zones climatiques différentes, l’aubergine et le concombre sont les cultures d’été subissant le plus de traitements. Le système de culture testé reprend cette rotation, et les cultures de concombre et aubergine y sont privilégiées. Cette rotation est mise en place trois fois pendant la durée du projet, avec éventuellement des différences de choix d’espèces, à l’intérieur de la même famille botanique.

|

Situation de production : Production maraîchère en conventionnelle, sous tunnel plastique non chauffé Espèces : Aubergine, concombre, salade, épinard Gestion de l'irrigation : Goutte à goutte ou aspersion Fertilisation : Minérale Interculture : Pas d'interculture Gestion du sol/des adventices : Travail mécanique et paillage Circuit commercial : Site expérimental Infrastructures agro-écologiques : Nombreux aménagements (gestion de l'enherbement, bandes fleuries, plantes mellifères, haies, plantes-relais, plantes-ressources), transfert actif vers les cultures (+ Gestion du climat pour les systèmes sous abri) : Bassinages, ouverture/fermeture des ouvrants |

|

|

Agronomiques |

|

| Environnementaux |

|

|

Maîtrise des bioagresseurs |

|

|

Socio-économiques |

|

Le système de référence est un système de culture à dire d'experts actualisé chaque année. Différents techniciens proches géographiquement du site expérimental ainsi que les ingénieurs réseau des Dephy Ferme impliqués dans le projet sont interrogés chaque année. Ils font ainsi remonter les itinéraires, les problèmes phytosanitaires (coûts de protection, pertes de récolte) de parcelles dénuées d'aménagements agro-écologiques, ce qui permet d'élaborer un système de référence fiable et actualisé.

Aujourd'hui, les systèmes de production doivent évoluer afin de satisfaire l'attente sociétale environnementale visant à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. En production maraîchère sous abris froids, les bioagresseurs (principalement les ravageurs) pénalisent les performances des exploitations, à cause des pertes de récolte engendrées (quantité et qualité) et d'une gestion aux coûts importants (en intrants et en main d'oeuvre).

Favoriser la biodiversité fonctionnelle par l'installation d'Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) apparaît comme une solution durable pour réguler les ravageurs sous abris. Les objectifs du projets sont de :

- Démontrer la faisabilité et l'intérêt de cette approche et proposer des IAE et des stratégies d'optimisation des services rendus, réalistes et concrets.

- Obtenir des références technico-économiques et environnementales sur un Système De Culture (SDC) typique des exploitations maraîchères sous abris.

- L'enjeu sur ce site expérimental est d'évaluer les performances des IAE et l'impact de la réduction des IFT de 100% en termes agronomiques.

Le mot de l'expérimentateur

Sur le site du CTIFL de Brindas, le système COSYNUS (avec IFT 0) a permis de montrer des résultats fortement encourageant. Les infrastructures agro-écologiques jouent leur rôle dans la lutte par conservation des habitats et permet d'augmenter considérablement la quantité d'auxiliaires au sein de la serre. Néanmoins, il est primordial d'avoir un regard permanent sur les interactions ravageurs/auxiliaires/culture/IAE et de réagir en conséquence.

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs

|

Les tableaux ci-dessous présentent le niveau de satisfaction du pilote de l'expérimentation concernant la gestion des bio-agresseurs dans le système. Code couleur :

- Vert = gestion satisfaisante des bio-agresseurs

- Jaune = gestion partiellement satisfaisante des bio-agresseurs

- Rouge = mauvaise gestion des bio-agresseurs

Cultures d'hiver sur les 6 saisons du projet :

| année | culture | pucerons | chenilles phytophages | mollusques | |||

| Cosynus | Référence | Cosynus | Référence | Cosynus | Référence | ||

| 2019 | salade | ||||||

| 2020 | salade | ||||||

| 2021 | salade | ||||||

| 2022 | épinard | ||||||

| 2023 | épinard | ||||||

| 2024 | épinard | ||||||

Pendant l'hiver, le projet COSYNUS a inclus une culture de salade d'automne suivie d'une culture de salade d'hiver (2019-2021) ou d'épinards (2022-2024). Parmi les ravageurs, seul le puceron a exercé une influence significative sur les cultures, posant des problèmes importants au cours des deux premières années du projet, avec des lots fortement affectés. Lors des années suivantes, les pucerons ont eu un impact négligeable, voire inexistant, en particulier sur les cultures d'épinards. Quant aux autres ravageurs, tels que les chenilles phytophages ou les limaces, ils n'ont jamais posé de problème sur les cultures d'automne ou d'hiver, et les IAE (Infrastructures Agroécologiques) installées dans la serre n'ont pas favorisé leur présence.

Cultures d'été sur les 6 saisons du projet :

| année | culture | pucerons | Thrips | Acariens | |||

| Cosynus | Référence | Cosynus | Référence | Cosynus | Référence | ||

| 2019 | Aubergine | ||||||

| 2020 | Concombre | ||||||

| 2021 | Aubergine | ||||||

| 2022 | Concombre | ||||||

| 2023 | Aubergine | ||||||

| 2024 | Concombre | ||||||

La gestion des bioagresseurs dans les cultures d'aubergine et de concombre s'avère être un défi complexe, comme en témoigne l'expérience des essais COSYNUS. La régulation des ravageurs a montré une variabilité importante selon les années, influencée par plusieurs facteurs, notamment les conditions climatiques.

Les pucerons ont été globalement bien contrôlés grâce à une stratégie de lâchers précoces de parasitoïdes, qui a permis de réguler efficacement les premiers foyers sur les jeunes plants. Cependant, des infestations plus importantes ont nécessité des lâchers supplémentaires de chrysopes pour renforcer la lutte. De plus, des transferts actifs de Macrolophus et de Coccinellidae ont été réalisés régulièrement pour favoriser l'installation des auxiliaires sur les cultures. Toutefois, mesurer l'efficacité de ces méthodes reste un défi. En 2024, les cultures de concombre ont subi une forte attaque de pucerons, qui, malgré la présence d'un nombre significatif d'auxiliaires, n'a pas pu être maîtrisée à temps. Le climat particulier du printemps de cette année pourrait également avoir contribué à cette infestation.

Les thrips ont été correctement maîtrisés au cours des six années d'essais. Sur les concombres, les lâchers d'Amblyseius swirskii, combinés à des transferts actifs de Macrolophus pygmaeus, ont permis une régulation efficace de ce ravageur, limitant ainsi les dégâts sur les fruits.

Les acariens tétranyques ont représenté le ravageur le plus problématique tout au long des six années d'essais. Les conditions climatiques sèches et caniculaires des étés dans le Rhône ont favorisé leur développement rapide. Malgré cela, des lâchers de Phytoséiides et la présence de nombreux prédateurs généralistes indigènes, tels que les Orius ou les Feltiella, ont permis de limiter leur impact ou de retarder leur présence sur les cultures.

Performance agronomique

Rendement (en kg/m² ou en fruits/m²)

Le graphique ci-dessus présente les rendements des cultures estivales en fonction des systèmes étudiés. Pour rappel, dans ce projet le système de référence (témoin) n’est pas expérimenté sur le parcellaire. Les données de ce système correspondent alors aux données recueillis par le pilote du projet au cours de l’année et lors d’échanges et de rencontres avec les différents acteurs de la profession (conseilleurs, agriculteurs, expérimentateurs…).

Les rendements sont soit égaux soit supérieurs pour l’ensemble des années d’expérimentations, excepté la dernière saison 2024, où le rendement pour le système COSYNUS est inférieur au système de Référence de 17%.

Il est à noter que le système COSYNUS évalué présente un IFT de 0 sur l’ensemble du projet, tandis que le système de référence hypothétique recueilli comprend des IFT compris entre 2 et 6 selon les années.

Performance économique

Charges de gestion des bioagresseurs (€/m²)

Dans l'analyse des coûts associés à la gestion des bioagresseurs (exprimés en €/m²) entre les deux systèmes étudiés, des variations ont été observées selon les années, les types de cultures, ainsi que les systèmes eux-mêmes.

Le système COSYNUS, évalué au sein du CTIFL, a montré des coûts d'approvisionnement en intrants sensiblement inférieurs tout au long des six années de l’étude, avec une réduction moyenne sur les 6 années d'essai de 6,8 %. Cependant, les coûts en main-d'œuvre associés à la protection des cultures sont légèrement plus élevés dans ce système, affichant une augmentation moyenne de 2,9 % pour l’ensemble de la période. Ces coûts de main-d'œuvre comprennent notamment les interventions de traitements phytosanitaires, l’entretien des infrastructures agroécologiques (IAE), et les lâchers d’auxiliaires.

En tenant compte de l'ensemble des charges liées à la protection des cultures, le système de référence présente des coûts supérieurs de 0,19 €/m² par rapport au système COSYNUS testé au CTIFL.

Evaluation multicritères :

Lecture du graphique : Quatre critères ont été notés par le pilote tout au long du projet : IFT, Rendement, temps de travail et marge brute. Tous les points qui se trouvent en-dessous de la ligne "1" sont en dessous de l’objectif. Tous les points qui se trouvent au dessus de "1" dépassent l’objectif

En ce qui concerne le critère « IFT », l’objectif de -100% initialement prévu au centre du CTIFL a été atteint puisqu’il est de 0 tout au long des 6 années de campagne. Seulement deux biocontrôles ont été effectués sur des plants en motte, infestés par du puceron lors de leur réception.

Pour le critère « rendement », l’objectif de maintien de la production a également été atteint puisque le rendement a été égal ou supérieur au système de référence 5 années sur 6 (0 à +34%); seule la dernière année de culture montre un rendement inférieur dans le système évalué (-20%). Le rendement moyen sur les 6 années d'essai est supérieur d'environ 7% dans le système COSYNUS.

Pour le critère « marge brute », l’objectif est également rempli puisqu’elle est en moyenne supérieure de 4% sur l’ensemble du projet (+0,4 à 12,8% de marge brute).

Enfin, pour ce qui est du « temps de travail », il a globalement augmenté sur l’ensemble des campagnes d’essai. En effet les charges de main d’œuvre ont augmenté d’en moyenne +3% sur l’ensemble du projet. En prenant en compte seulement les charges de main d’œuvre lié à la protection des cultures, la charge de main d’œuvre a augmenté de 38,6 % en moyenne (+13 à 60% de charge de main d’œuvre en plus).

Le transfert actif d'auxiliaires désigne une technique où les auxiliaires sont délibérément capturés, ou multipliés dans un lieu ou une culture, puis relâchés de manière ciblée dans une autre zone pour contrôler des populations de ravageurs. Contrairement à une introduction passive où les auxiliaires sont simplement introduits et laissés à se disperser naturellement, le transfert actif permet de déplacer efficacement des auxiliaires dans les parcelles ou les cultures qui en ont besoin, optimisant ainsi leur impact sur la régulation des nuisibles.

Sur le site du CTIFL de COSYNUS, une vingtaine de transfert actif ont été réalisés durant l'intégralité de l'expérimentation et ont permis de calculer le coût moyen d'un auxiliaire selon les deux méthodes d'apport d'auxiliaires : transfert actif d'auxiliaires indigènes (retrouvés dans les IAE aux abords de la parcelle) et lâcher d'auxiliaires exogènes (commercialisés). Le temps de gestion des IAE, le temps de capture des auxiliaires, le coûts des lâchers ou encore les frais de transport sont autant de facteurs pris en compte dans ces calculs.

Pour les deux types d'auxiliaires, la méthode de transfert actif apparaît comme la solution la plus avantageuse sur le plan économique, avec une réduction des coûts de 32 % pour les Coccinellidae et de 67 % pour les Macrolophus. Cette approche présente également d’autres atouts : elle permet une réponse plus rapide et une meilleure réactivité par rapport aux lâchers d'auxiliaires exogènes, notamment en réduisant les délais de commande et de livraison. Cependant, elle comporte aussi certaines contraintes, comme le temps et la préparation nécessaires. En effet, il est indispensable d’anticiper et de mettre en place les infrastructures agroécologiques (IAE) avant la culture (idéalement l’année précédente) pour maximiser la présence d'auxiliaires dans ces zones. Cette technique exige donc non seulement une planification rigoureuse, mais aussi des connaissances spécifiques pour identifier les auxiliaires utiles et éviter d’introduire de nouveaux ravageurs dans la culture.

L'essai mené au CTIFL est réalisé sur les parcelles d'expérimentation. La rupture est donc d'autant plus importante que les enjeux économiques de rendement n'existe pas dans ce contexte. Il a donc été possible de viser un objectif de réduction des IFT de 100% dans ce contexte.

Néanmoins, la construction des systèmes et des leviers testés ont été réfléchies en concertation avec différents professionnels de la filière pour évaluer des leviers transférables en conditions de production. Toutes les données collectées, tant sur le plan technique qu’économique, sont donc transférables aux producteurs et autres acteurs engagés dans la transition.

De plus les règles de décision établies dans ce cadre permettent aussi de faciliter le transfert aux exploitants agricoles.

L'essai COSYNUS s’est déroulée sur une période de six ans en station d’expérimentation, offrant une base solide pour tirer des enseignements durables. Les résultats démontrent l'intérêt de l'installation durable des IAE à l'intérieur des serres pour attirer et conserver les auxiliaires. Ainsi la biodiversité fonctionnelle peut être un levier efficace pour améliorer la régulation naturelle, à condition qu’elle soit bien mise en oeuvre, suivie et pérennisée.

Une des pistes d’amélioration reste la gestion des acariens qui est resté un ravageur problématique et difficilement régulé. Une autre piste d'amélioration serait également de développer le transfert de ces résultats vers les producteurs, afin de faciliter l’adoption de ces techniques sur le terrain. Les règles de décision écrites et éprouvés durant le projet doivent encore être évalués en conditions de production.

Les perspectives se concentrent donc sur l'évaluation de nouvelles plante de services, le travail sur d'autres ravageurs (acariens, punaises...) et l’élaboration de méthodes de transfert adaptées, garantissant une appropriation rapide et efficace des bonnes pratiques validées par l’étude.