Système Gerbera fleurs coupées - Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes- CREAM- station - 2.ZERHO

Conception du système

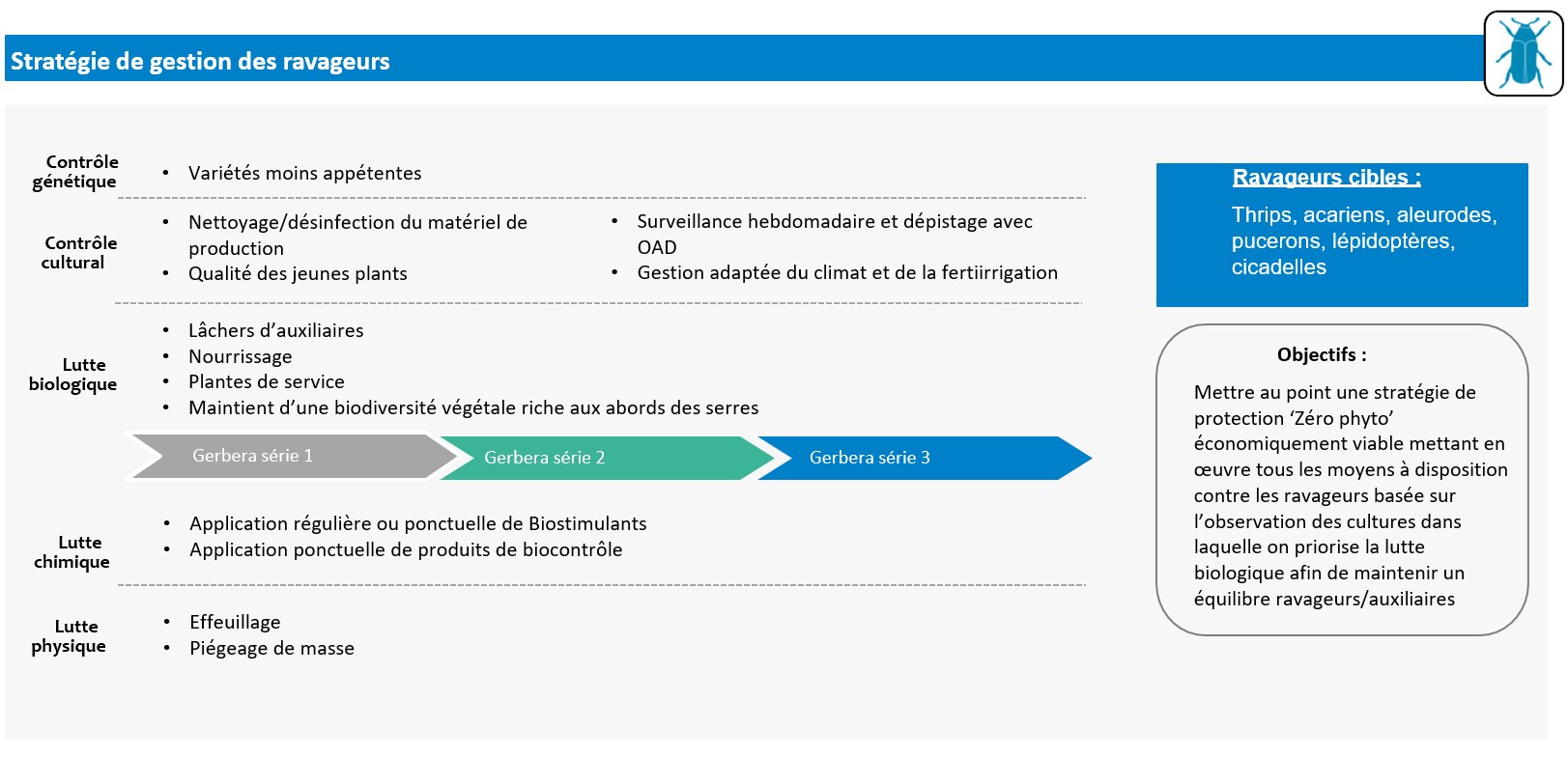

La gestion sanitaire du gerbera destiné à la production de fleurs coupées, est particulièrement complexe. Les nombreux bioagresseurs, et plus particulièrement ravageurs, inféodés à cette espèce exercent une pression constante tout au long du cycle de culture (2 à 3 ans) ce qui conduit les producteurs à effectuer de nombreux traitements chimiques. La lutte chimique seule a cependant montré ses limites : toxicité pour l’applicateur et l’environnement, sélection de populations résistantes rendant les produits inefficaces, ...

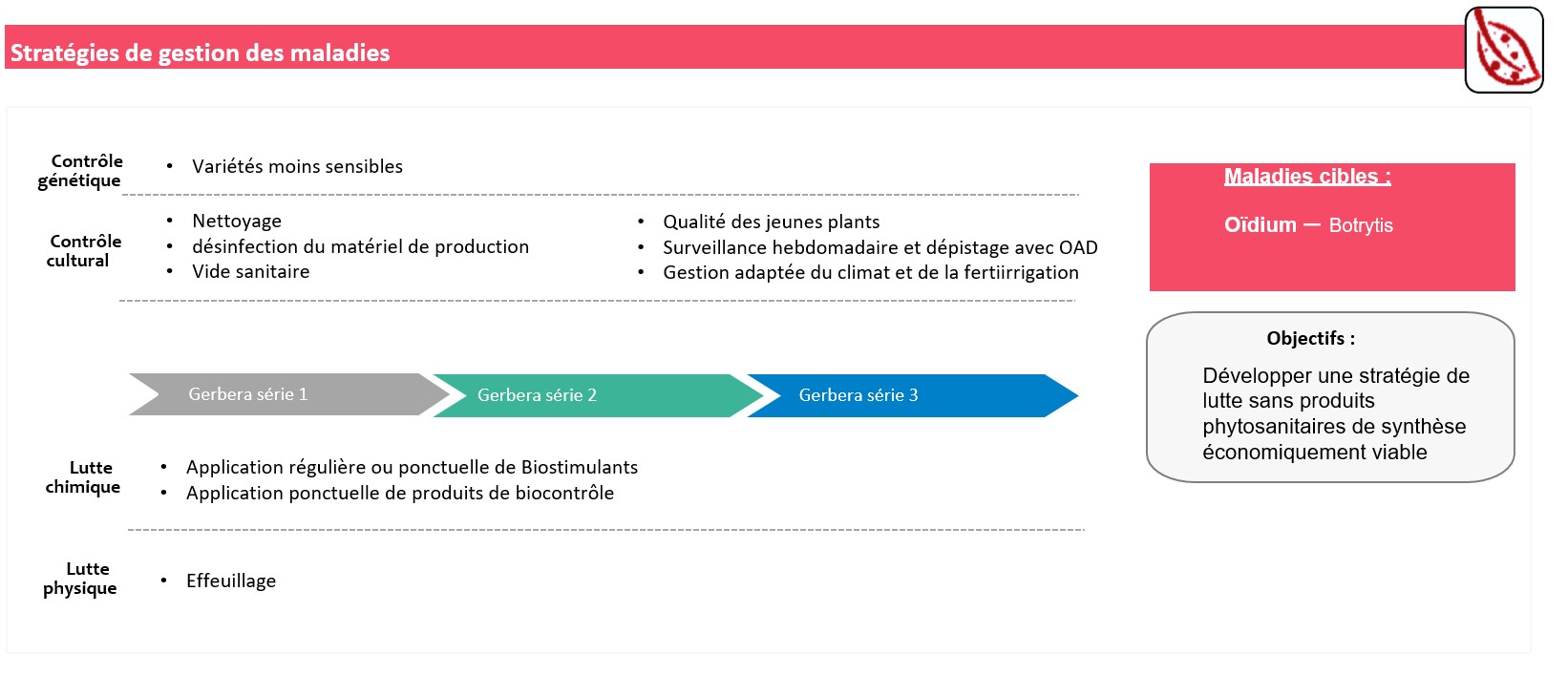

L’objectif de la méthode développée au CREAM est de produire du gerbera sans produits phytosanitaires de synthèse en utilisant notamment des solutions de biocontrôle afin de proposer aux producteurs des leviers pour réduire leur utilisation de pesticides.

Mots clés :

Gerbera - Suppression produits phytosanitaires - Auxiliaires - Protection des cultures - Biocontrôle

Caractéristiques du système

Espèce : Gerbera

Variétés :

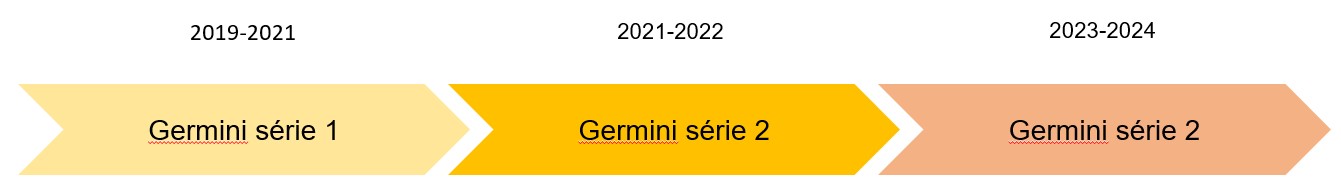

- Série 1 (2019 - 2021) : Germini 'Caramba', 'Sundee', 'Binq'

- Série 2 (2021 - 2022) : Germini 'Pacman', 'Woody', 'Boost'

- Série 3 (2023 - 2024) : Germini 'Pacman', 'Navy', 'Holly Molly'

Mode de conduite : Hors sol sur fibre de coco, sous abri

Mode d’irrigation : système goutte-à-goutte

Fertilisation : Ferti-irrigation avec équilibre solution : 1 - 1,2 - 2,3 - pH : 6.0 - Ec : 2.0

Surface : 6 doubles rangs de 10 m linéaires sur une surface de 150 m²

Plan d'expérimentation : 2 blocs de 3 doubles rangs

Gestion du climat : Ordinateur pour piloter la ferti-irrigation et gérer le climat de la serre : Ecran d'ombrage - Brumisation de mi-mai à mi-septembre - Chauffage à 15°C d'octobre à mars pour les séries 1 et 2 et hors gel pour la série 3.

Infrastructures agro-écologiques : Les plantes de service Salvia dorisiana et Calendula officinalis sont intégrées dans la culture (séries 2 et 3) pour favoriser l'installation et le maintien de Macrolophus pygmaeus

|

Agronomiques |

|

| Environnementaux |

|

|

Maîtrise des bioagresseurs |

|

| Socio-économiques |

|

Le mot de l'expérimentateur

La mise en place d’une stratégie de protection sans produit phytosanitaire de synthèse est complexe sur une culture à cycle long comme le gerbera qui est la cible de nombreux ravageurs. L’observation des cultures joue un rôle prépondérant et l’utilisation d’un OAD permet de suivre les évolutions des bioagresseurs et des biodéfenseurs sur plusieurs années afin d’évaluer l’impact des stratégies testées. Toutes les solutions à disposition comme la prophylaxie, la gestion du climat et de la fertilisation, le piégeage, les apports d’auxiliaires, l’apport de nourriture et la mise en place de plantes de service pour maintenir les auxiliaires dans la culture, l’utilisation ponctuelle de produits de biocontrôle, … doivent être envisagées tout en maintenant le coût de la protection à un niveau acceptable. Généralement plusieurs années sont nécessaires avant d’atteindre les résultats escomptés, de nouvelles problématiques peuvent apparaitre et les moyens de lutte contre certains bioagresseurs restent limités.

La stratégie de Protection '0 Phyto' développée dans le cadre du projet DEPHY 2.ZERHO sur gerbera priorise la lutte biologique contre les nombreux ravageurs inféodés à cette culture en se basant sur l’observation couplée à l’utilisation d’un OAD pour mieux cibler les interventions. A cela s’ajoute un panel de techniques afin de réduire la pression exercée par les bio-agresseurs : Prophylaxie, lutte physique, mécanique, bio-contrôle, plantes de service…

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Désherbage manuel | La culture sur pains de fibre de coco ou sur fibre de coco en vrac dans des bacs hors sol limite drastiquement l’apparition des adventices. Les rares plants pouvant apparaitre dans la culture sont retirés manuellement | Les adventices ne sont pas un problème sur cette culture conduite en hors sol |

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Prophylaxie |

Nettoyage des bacs de culture entre 2 séries, changement su système d’arrosage Vide sanitaire |

Satisfaisant Réduction de la durée de la culture quand populations de ravageurs trop importantes pour vide sanitaire plus long. |

| Observations |

Contrôle de l’état sanitaire des jeunes plants Observations hebdomadaires in situ sur chaque parcelle de l’essai. Evaluation des niveaux de populations des bioagresseurs et biodéfenseurs sur plantes au moyen de classes d’abondance et saisie sur OAD. Cette observation est couplée à un frappage destructif de 2 fleurs prélevées de manière aléatoire qui permet de dénombrer le nombre moyen de ravageurs et auxiliaires par fleur. Notation du rendement et de la qualité des fleurs récoltées 1 à 2 fois par semaine en fonction de la productivité. |

Moyennement satisfaisant : Pas de bioagresseurs sur les plants reçus, sélection des plus beaux plants pour la plantation. Le nombre de traitements appliqués par le multiplicateur est très important : difficulté d’installation des auxiliaires au démarrage de la culture. Très satisfaisant : L’observation in situ facile à mettre en œuvre et rapide permet une détection précoce des ravageurs. La saisie des observations sur l’OAD permet une mise en corrélation des populations de ravageurs et d’auxiliaires afin de mieux cibler les interventions. Pour des ravageurs comme le thrips ou des auxiliaires comme Neoseiulus cucumeris, plus durs à observer en culture, le décorticage des fleurs permet une analyse plus fine. Enfin le dénombrement de la quantité de déchets permet d’évaluer l’état sanitaire global de la culture. |

| Gestion du climat | Brumisation de mai à septembre (cycle de 5 min/h pendant les heures les plus chaudes de la journée) | Très satisfaisant : permet une meilleure installation des phytoséiides tout en défavorisant des ravageurs comme les thrips ou les acariens. |

| Lutte biologique par conservation |

- Végétalisation de la station et Certification en AB des parcelles plein champ entourant les serres de la station (environ 1 ha). Plantation d’une diversité d’espèces de plantes annuelles et vivaces – herbacées et ligneuses avec étalement des floraisons sur l’année. Présence de nombreuses espèces mellifères. Bandes enherbées.

-Apport de nourriture (Thyreophagus entomophagus) pour le maintien des phytoséiides.

- Plantes de services (Salvia officinalis – Salvia dorisiana – Calendula officinalis) dans la culture afin de favoriser l’habitat et le nourrissage (nectar, pollen) de Macrolophus pygmaeus auxiliaire des aleurodes |

Satisfaisant : Apparition d’auxiliaires indigènes dans la serre : - Prédateurs d’acariens : larves de Feltiella sp. - Prédateurs de pucerons : syrphe, coccinelles, chrysopes. - Hyménoptères parasitoïdes des pucerons et des aleurodes. - Punaises prédatrices : Dyciphus errans (aleurodes, acariens, pucerons, œufs de lépidoptères).

Moyennement satisfaisant : Apport bi-hebdomadaires contraignant sur de longues périodes. Efficacité parfois limitée

Satisfaisant : S. dorisiana vivace adaptée aux paramètres et à la durée de culture du gerbera. Permet le maintien de Macrolophus pygmaeus dans la culture en cas d’attaques d’aleurodes. Semble également attractive vis-à-vis des aleurodes : Régulation des populations par macrolophus directement sur plante de service. S. officinalis et C. officinalis inadaptées dans ce cadre. |

| Lutte biologique par augmentation |

Lâchers d’auxiliaires (vrac ou sachet) : - Neoseiulus cucumeris ou Amblyseius swirskii en préventif contre les thrips et Orius laevigatus en cas d’augmentation des populations - Phytoseiulus persimilis contre les acariens - Chrysoperla carnea, Aphidius ervi, Aphidius colemani, Aphelinus abdominalis, Aphidoletes aphidymiza, Adalia bipunctata et Propylea quatuordecimpunctata contre les pucerons - Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus et Macrolophus pygmaeus contre les aleurodes |

Satisfaisant contre certains ravageurs comme les thrips et d’acariens, mais coût souvent élevé. Le maintien en culture de certains auxiliaires comme Macrolophus pygmaeus permet de réduire les coûts de la protection. Insuffisant contre les pucerons (diversité d’espèces présentes) : Aphydoletes aphidimyza donne les meilleurs résultats. Prédation possible des cicadelles (œufs) par macrolophus et Orius mais très limitées |

| Piégeage |

|

|

| Biostimulants | - Applications bi-hebdomadaire par pulvérisation foliaire de biostimulants : acides aminés, lipopeptides, extraits de plantes, algues, phytohormones…) |

Peu satisfaisant : Demande une utilisation systématique. Pas de résultats visibles |

| Lutte mécanique | Effeuillage |

Satisfaisant : Si pression ravageurs trop forte ou développement de maladies cryptogamiques opportunistes comme la fumagine, un effeuillage permet de réduire les populations et d’envisager de poursuivre la lutte biologique ou autre. |

| Lutte physique |

Pulvérisation répétée de savon noir en cas d’infestation de pucerons. Piégeage avec des plaques ou bandes engluées. |

Moyennement satisfaisant :

Moyennement satisfaisant : Piégeage non sélectif. Légère efficacité contre les cicadelles si pièges de couleur rouge positionnés en tout début d’attaque mais insuffisant en cas de forte infestation |

| Produits de biocontrôle |

Utilisation en pulvérisation de : pyréthrine, huile de colza, huile de paraffine et de maltodextrine en série 1 contre pucerons car impasse Bacillus thuringiensis (bactérie en pulvérisation) contre les lépidoptères |

Peu satisfaisant

Moyennement satisfaisant : Efficace contre Chrysodeixis chalcites, un peu moins contre Heliothis armigera. |

| Lutte chimique compatible auxiliaires | Utilisation en pulvérisation d’un produit compatible avec l’utilisation d’auxiliaire composé de flonicamide sur série 2 car impasse |

Peu satisfaisant : Efficacité relative |

| Leviers | Principes d'action | Enseignements | |

|

Notations hebdomadaires : (cf. ravageurs). | Très satisfaisant : les observations sont faciles à effectuer et permettent une détection précoce des maladies. | |

| Biostimulants |

- Application par pulvérisation foliaire ou poudrage de biostimulants : acides aminés, lipopeptides, extraits de plantes, algues, phytohormones…). - Application ponctuelle de BCP BO3 Fleurs et Serres (Mélange d’argile, de soufre fluent et de plantes micronisées) par poudrage quand conditions climatiques défavorables |

Peu satisfaisant : Demande une utilisation systématique. Pas de résultats visibles.

Très satisfaisant : l’utilisation du poudrage est très efficace pour limiter l’impact de l’oïdium et du Botrytis. |

|

| Maîtrise du climat | Bassinage de mai à septembre (5 min de brumisation toutes les heures) | Très satisfaisant : permet une bonne maîtrise de l’oïdium en période estivale. |

|

|

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

Satisfaction globale sur les 6 années |

|

Thrips |

|

|

|

|

|

|

|

|

Aleurodes |

|

|

|

|

|

|

|

|

Pucerons |

|

|

|

|

|

|

|

|

Chenilles |

|

|

|

|

|

|

|

|

Cicadelles |

|

|

|

|

|

|

|

|

Acariens |

|

|

|

|

|

|

|

|

Oïdium |

|

|

|

|

|

|

|

|

Botrytis |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bonne maitrise de la problématique |

|

|

Maitrise partielle de la problématique avec des dégâts faibles |

|

|

Problématique non maitrisée |

Sur les 6 années d’essai, les ravageurs les plus problématiques en conditions de production, à savoir les thrips et les acariens, ont été bien maitrisés grâce aux apports d’auxiliaires et à la gestion de l’hygrométrie.

L’introduction de plantes de service sur les séries 2 et 3 à favoriser le maintien des macrolophus en culture ce qui a permis de contenir les populations d’aleurodes autre ravageur problématique du gerbera.

L’oïdium a été relativement bien contenu avec l’application par poudrage d’un biostimulant et la gestion du climat.

Aucun cas de botrytis n’a été enregistré grâce a une bonne gestion du climat.

Les attaques de chenilles de lépidoptères et notamment de la noctuelle Heliothis armigera ont parfois été difficiles à contenir malgré les applications de Bacillus thuringiensis. La lutte biologique contre les pucerons, telle que menée sur le système éprouvé est un échec notamment sur les séries 2 et 3.

De fortes populations de cicadelles ont été enregistrées de manière récurrente tout au long du cycle de culture des séries 2 et 3 et ont causé des dégâts sur fleurs et impacté les rendements. Les moyens de contrôle alternatif de ce ravageur, peu fréquent dans les systèmes de production conventionnels, sont actuellement très limités. La prédation par des auxiliaires comme macrolophus et orius est faible. Le piégeage sur panneaux ou bandes engluées rouge est également insuffisant.

Stratégies mises en oeuvre pour atteindre le '0 Phyto'

Excepté sur la 2ème série de germini, sur laquelle un traitement chimique a été réalisé en raison d’une situation sanitaire dégradée, l’objectif ‘0 IFT chimique’ a été atteint. Malgré l’évolution de la stratégie de protection au fil du projet (moins de biostimulants, plus de biocontrôle, nourrissage, plantes de service, …), les résultats en termes de rendement et de qualité de produit n’ont pas été concluants et ne permettent pas d’aboutir à un système économiquement viable.

Les systèmes de production conventionnels de gerbera génèrent des IFT chimiques très élevés afin d'obtenir des rendements optimaux et des fleurs exemptes de défauts. Les acariens, thrips, aleurodes et oïdium en sont les bio-agresseurs majeurs et leur contrôle reste difficile malgré les applications répétées de produits phytosanitaires. Dans le système recombiné ‘0 phyto’, ces 4 bio-agresseurs majeurs ont été relativement bien maitrisés grâce à la combinaison "lâchers d'auxiliaires-nourrissage-plante relais. En revanche des ravageurs généralement secondaires ou émergents pour cette culture comme les lépidoptères, les pucerons, les cicadelles ont engendrés des dégâts très importants rendant une part importante des récoltes impropre à la vente.

Les plantes de services sont des espèces végétales cultivées le plus souvent dans la même parcelle agricole que la culture de rente pour offrir différents services écosystémiques. Elles n’ont pas vocation à être commercialisées.

Elles peuvent être utilisées pour :

- Améliorer les caractéristiques du sol

- Capter l’azote du sol et le restituer à la culture suivante

- Favoriser la diversité des pollinisateurs

- Lutter contre les adventices

- Lutter contre les bio-agresseurs (perturbation du cycle de développement des pathogènes, émission de molécules toxiques pour l’agent pathogène, Push pull, maintien des auxiliaires dans la culture, …)

L’aleurode peut être dur à contrôler en condition de production. La punaise prédatrice Macrolophus pygmaeus permet une bonne régulation de ce ravageur mais une surpopulation pourrait entrainer des dégâts sur fleurs (Source SCRADH).

Des essais ont été conduits au cours du projet afin de trouver une plante de service capable de maintenir macrolophus dans la culture de gerbera et de limiter les risques de surpopulation.

3 Candidates ont été ainsi été étudiées :

|

|

Salvia officinalis (Lamiaceae) Plante condimentaire et officinale – Vivace Commune en Europe, plus spécialement dans les régions méridionales. Feuilles veloutées. Odeur aromatique Indiqué comme attractive pour macrolophus dans bibliographie

|

|

|

Calendula officinalis (Asteraceae) Plante herbacée - Durée de vie courte – Cultivée comme annuelle. Comestible, tinctoriale, condimentaire - Commune dans les régions méditerranéennes - Odeur aromatique forte - Tiges, feuilles et boutons recouverts d’une enveloppe collante et protectrice Utilisée en culture de tomate pour favoriser l’installation de macrolophus |

|

|

Salvia dorisiana (Lamiaceae) Plante arbustive pérenne originaire du Honduras – Fleurs comestibles - Odeur aromatique puissante – Plante entière recouvertes de poils Attractivité vis-à-vis de Macrolophus observée au CREAM lors de précédents essais |

Il résulte de ces essais que S. officinalis et C. officinalis ne sont pas des candidates idéales d'une part en raison de leur attractivité pour d'autres ravageurs du gerbera et surtout en raison d'un dépérissement plus ou moins rapide au cours de la culture.

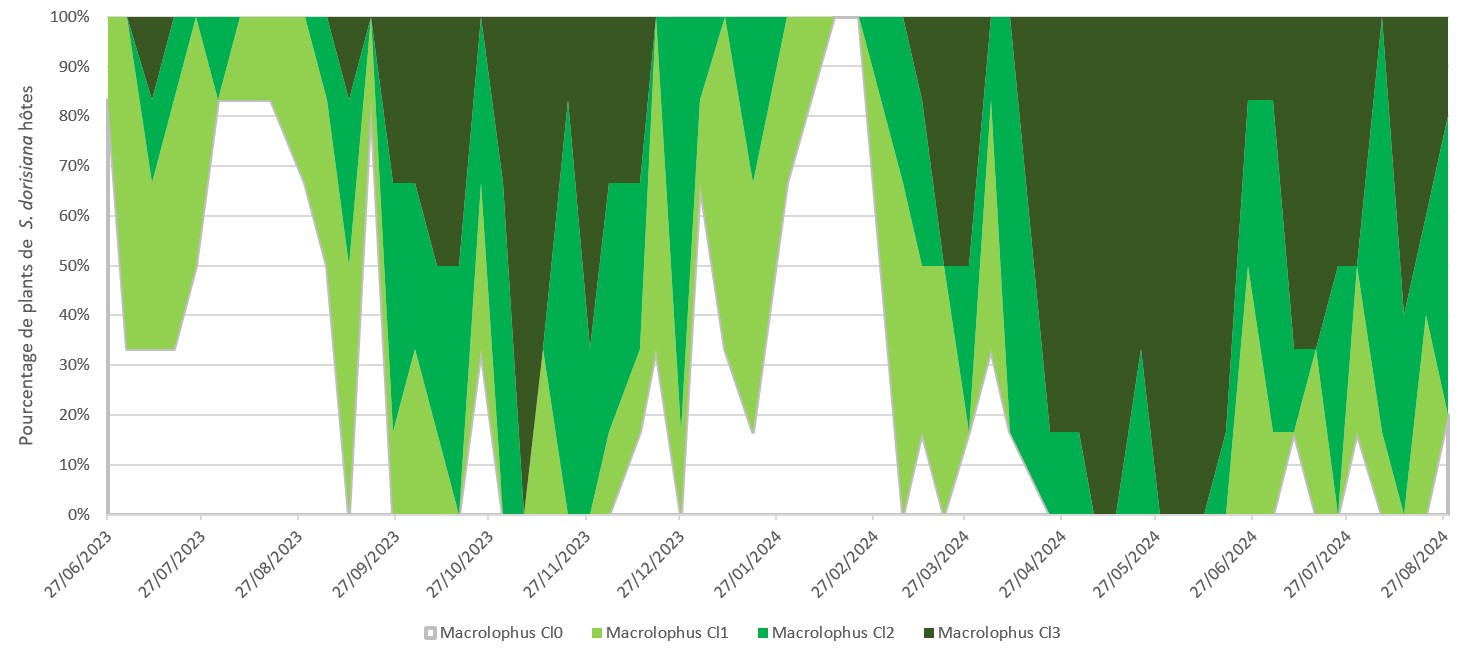

Evolution des populations de Macrolophus pygmaeus sur S. dorisiana

Estimation par classes d'abondance : Cl0 : Absence - Cl1: 1 à 4 individus/plant - Cl2 : 5 à 10 individus/plant - Cl3 : >10 individus/plant

S. dorisiana semble quant à elle intéressante pour favoriser et maintenir macrolophus en culture de gerbera. Cette vivace à la floraison hivernale est adaptée à une conduite hors sol avec les paramètres de culture du gerbera et peut rester en place 2 ans. Elle est peu attractive pour les ravageurs et maladies du gerbera excepté pour les lépidopères qui devront être contrôlés avec des applications de Bacillus thuringiens. Les trichomes qui recouvrent ses feuilles permettent le piégeage de certains ravageurs comme les pucerons. Elle doit être cultivée en bordure de culture en raison de sa forte croissance qui impliquera des tailles régulières. Afin de favoriser la dispersion de macrolophus dans la culture les résidus de taille peuvent être laissés dans la serre jusqu’à dessèchement (si pas d’autres bioagresseurs présents au moment de la taille). S. dorisiana semble être attractive à la fois pour les aleurodes et les macrolophus, la régulation se fait donc le plus souvent en dehors de la culture bien que les macrolophus se disperse sur gerbera lorsque les aleurodes atteignent la culture.

La mise au point d’une stratégie de protection sanitaire pour un agrosystème économiquement et écologiquement performant est des plus ardues sur gerbera. L’exigence du « zéro défaut » sur cette culture à cycle long rend la gestion du cortège de bio-agresseurs délicate.

Le système « zéro pesticide » testé atteint ses limites avec une qualité et une quantité de tiges souvent affectées en raison de problèmes de régulation des bio-agresseurs secondaires o, ce qui remet en question sa viabilité économique.

Le transfert des leviers les plus efficaces en termes de contrôle de bio-agresseurs (prophylaxie, observations maîtrise du climat, effeuillage, lutte biologique, …) est difficilement envisageable seul, le risque de voir apparaitre d’autres problématiques mettre à mal ces stratégies souvent plus couteuses, étant trop élevé.

Les essais devront être poursuivis afin d’optimiser les leviers utilisés et de lever les freins à la gestion de certains ravageurs secondaires ou émergents comme les pucerons et les cicadelles.