Système Diversité - Corbas

Conception du système

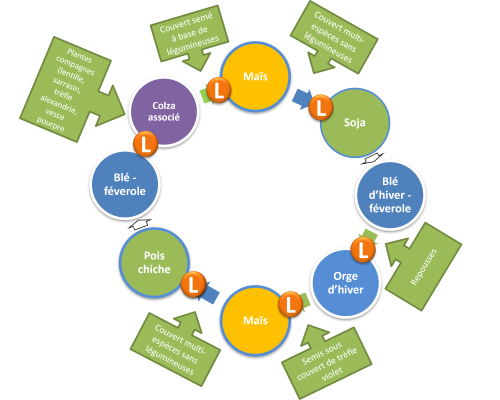

Le système « Diversité » propose de s'appuyer sur l'augmentation de la diversité végétale cultivée (couverts végétaux, association de culture, mélanges variétaux, rotation diversifiée) pour améliorer la durabilité et l'autonomie en intrants du système de culture. La rotation de 8 ans est construite sur une alternance tous les deux ans de cultures d’hiver et de printemps et maximise la présence de couverts et d’associations. La date de destruction des couverts dépend de leur état et de la nécessité d’avoir recours ou non à un labour.

Mots clés :

Agriculture biologique - gestion intégrée des adventices - autonomie azotée - légumineuses - fertilité des sols

Caractéristiques du système

Rotation culturale de 8 ans.

|

Interculture : Couverts intermédiaires non systématiques mais largement favorisés dans cette rotation. Gestion de l'irrigation : Irrigation des cultures de printemps en priorité. Possibilité d'irriguer ponctuellement le blé tendre en cas de printemps très sec. A noter que l'irrigation se fait pour les deux systèmes en même temps (contrainte du dispositif expérimental). Fertilisation : Fertilisation organique ponctuelle possible mais recherche de limitation de cette fertilisation. Travail du sol : Labour si nécessaire (aujourd'hui, environ 3 années sur 4). Travail du sol en accord avec l'agriculteur. Infrastructures agro-écologiques : NA.

|

|

Agronomiques |

|

| Environnementaux |

|

|

Maîtrise des bioagresseurs |

|

|

Socio-économiques |

|

Le mot de l'expérimentateur

Ce système "diversité" est construit sur une rotation diversifiée pour proposer un système multiperformant. Accueilli sur une ferme commerciale, nous avons conçu ce système avec les agriculteurs, en s'imposant de ne diversifier qu'avec des espèces que la ferme seraient en capacité de valoriser commercialement. La rotation est construite sur une alternance de 2 cultures d'hiver (généralement céréales) et 2 cultures de printemps/été permises par l'accès à l'irrigation. Cette alternance est le socle d'une gestion intégrée des bioagresseurs. De même, la diversification des espèces/familles dans le temps et parfois via des associations d'espèces aide à diminuer encore la sensibilité à une bioagresseur, et évite une spécialisation de la flore adventice. Cette gestion de la flore adventice est bien aidée ici par le recours à un travail du sol (labour 3 années sur 4).

Les principales difficultés associées à ce système depuis le début de l'expérimentation ont finalement résidé dans l'apprentissage de la conduite de cultures pas ou peu présentes sur la ferme (pois-chiche, colza, associations d'espèces récoltées, couverts végétaux multiespèces). A noter que cette expérimentation a été aussi l'occasion pour les agriculteurs de la ferme d'essayer certaines cultures ou couverts qu'ils ont ensuite intégrés plus largement dans leur assolement. Pour autant, la performance économique de ce système s'est avérée bonne mais s'explique en partie par une très bonne valorisation de cultures de niche, qui n'ont pas vocation à être multipliées sur de très larges surfaces sur la ferme mais qui ont permis de compenser certains échecs relatifs liés à l'apprentissage de leur conduite.

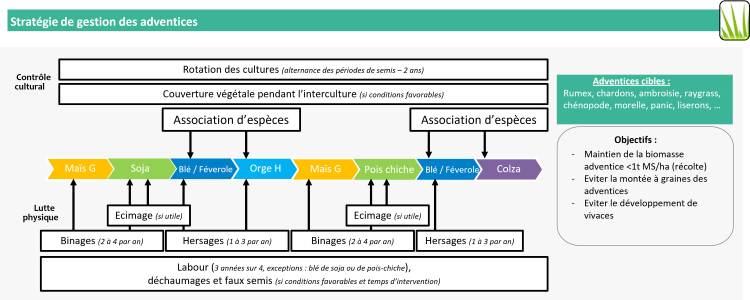

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

Principaux leviers mobilisés pour réguler les risques associés au développement de la flore adventice

La gestion de flore adventice et de la concurrence éventuelle vis-à-vis des cultures est un enjeu clé pour les systèmes céréaliers en AB et pour les agriculteurs de la ferme. Ils ne souhaitent surtout pas voir une flore difficile à gérer s'installer. C'est pourquoi la régulation de la flore adventice reçoit un soin particulier. Le système de culture expérimenté ici a été largement pensé dans cette optique. Les agriculteurs considèrent tout de même que le système testé ici est beaucoup moins risqué de ce point de vue que le système fertilité puisqu'un levier clé de gestion de la flore est le recours fréquent au labour. Ce labour est ensuite combiné à des techniques visant à limiter la spécialisation de la flore (alternance des périodes de semis), maximiser la concurrence des cultures et des couverts contre la levée de la flore adventice et le recours à un désherbage mécanique (alternance d'outils avec les cultures majoritairement binées et les cultures plutôt hersées) lorsque les conditions sont favorables.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Rotation des cultures | Alternance des périodes de semis, alternance de cultures "étouffantes" et d'autres moins concurrentielles. | L'alternance des périodes d'intervention (combiné au recours au labour) a, pour le moment en tous cas, permis d'éviter que certaines espèces deviennent particulièrement concurrentielle (raygrass en particulier). |

| Couverts végétaux | Souvent multiespèces, choisis pour couvrir rapidement le sol et limiter la levée d'adventices. Dans certains cas, implantés en relais dans une céréale d'hiver pour que le sol soit couvert dès la récolte de la céréale. | Choix des espèces et du mode d'implantation pour un développement rapide des couverts et en cherchant à maximiser la concurrence avec la flore. Pour autant, le caractère compétitif des couverts n'est pas le seul critère de choix (engrais vert, protection des sols, facilité de destruction, etc.) => des compromis à trouver. |

|

Implantation avec labour. Faux semis quand pertinent et possible. |

Retournement du sol et étouffement/destruction de la flore adventice. Permettre à la culture de s'implanter rapidement et prendre le dessus sur les adventices. Limiter l'installation d'une flore pérenne/vivace. |

Le labour permet de gérer efficacement les vivaces et pérennes sur la parcelle jusqu'à présent. Il a également permis d'avoir recours à des couverts plus diversifiés et potentiellement plus concurrentiels grâce à un moyen de destruction généralement efficace. |

| Désherbage mécanique | Alternance de méthodes de lutte (binages et hersages principalement) et de périodes d'intervention pour détruire les adventices à un stade juvénile, si possible. | Très sensible aux conditions d'intervention, sur un sol qui se ressuie rapidement (permet d'être réactif) mais a tendance à durcir en conditions sèches. |

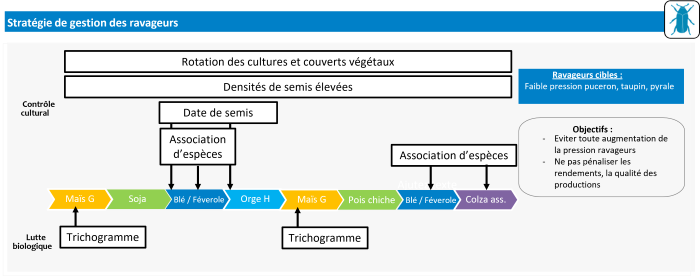

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.

Principaux leviers mobilisés pour réguler les ravageurs

Les agriculteurs de la ferme constatent un faible développement des ravageurs sur les parcelles expérimentales depuis que l'expérimentation a été mise en place. Ils expliquent cela par une rotation diversifiée (incluant de nombreux couverts végétaux) conduisant à une alternance d'espèces/familles pour limiter les risques de développement importants de ravageurs. Le dispositif n'est pas constitué pour étudier l'effet particulier d'un levier ou d'un autre. Mais bien pour juger de l'efficacité du système à juguler la pression des ravageurs (et ce n'est pas la thématique principale de cette plateforme expérimentale). A noter que certaines cultures de diversification étaient perçues comme potentiellement plus sensibles/risquées, colza et légumineuses à graines en particulier. Mais à ce stade, les agriculteurs n'ont pas l'impression que ces ravageurs soient la cause première d'un potentiel de rendement limité. Plus largement, si les agriculteurs ont pu avoir recours un temps à des leviers de lutte biologique (trichogramme contre pyrale du maïs), ils ont décidé depuis quelques années de s'en passer pour limiter les coûts de production. Pour finir, les agriculteurs notent une pression taupin qui peut aller en augmentant sur les maïs de la ferme mais cette pression est resté faible sur l'essai et n'a pas conduit (pour l'instant ?) à intervenir.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Rotation des cultures (et couverts végétaux) | Rotation allongée avec une augmentation de la diversité cultivée par rapport au système "standard" présent sur la ferme. Quelques cultures de diversification qui pourraient laisser craindre une plus grande sensibilité aux ravageurs mais leur retour est suffisamment espacé pour limiter la pression des ravageurs. Les couverts végétaux sont également pensés pour alterner les familles/espèces végétales sur la parcelle. | Faible développement moyen des ravageurs observés depuis le début de l'expérimentation (2014) |

| Associations d'espèces |

Pour certaines cultures, des associations (simultanées ou en relais) sont mises en place et sont susceptibles de gêner le développement de ravageurs. L'association blé/féverole est récoltée en grains. Le colza est semé avec des plantes compagnes (généralement 3 à 5 espèces) normalement gélives. Un couvert de légumineuse (généralement trèfle violet) est parfois semé en sortie d'hiver dans les céréales d'hiver. En particulier orge et parfois blé lorsque la féverole n'a pas pu être implantée correctement. |

|

| Adaptation de l'implantation |

Semis tardif privilégié pour les céréales par exemple pour limiter les risques de développement des pucerons. Densités de semis élevées pour anticiper des éventuelles pertes à la levée. |

|

| Lutte biologique | Utilisation pas systématique de trichogramme pour réguler le développement de la pyrale du maïs. |

Les agriculteurs considèrent toutefois que la pression pyrale est faible et choisissent depuis quelques années de se passer des trichogrammes pour limiter les coûts de production.

|

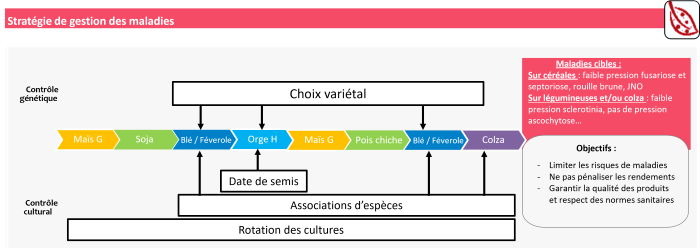

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.

Principaux leviers mobilisés pour réguler les risques de maladies

Les agriculteurs de la ferme constatent en général une faible pression des maladies sur les cultures présentes dans la rotation étudiée. Cette pression est généralement considérée comme peu pénalisante, notamment grâce à une rotation des espèces/familles qui limite le risque de développement de maladies. Dans la rotation étudiée ici, le colza et la féverole sont considérées comme les plus à risque de développer des maladies mais cela reste peu préoccupant. Tout comme les éventuelles pressions fongiques sur les céréales, qui peut en partie être limitée par l'enfouissement des résidus et le choix de variétés parfois plus tolérantes. En conséquence, le dispositif n'a donc pas été conçu pour étudier des leviers particuliers pour diminuer cette pression maladies.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Rotation des cultures | Alternance des familles et espèces végétales cultivées pour limiter les risques de développement de maladies. Choix de variétés tolérantes lorsqu'elles existent, notamment sur les céréales à paille. Enfin, certaines espèces sont considérées comme peu sensibles (maïs grain et soja notamment). | Jusqu'à présent, la pression des maladies est considérée bien maitrisée et aucun développement n'a été considéré comme problématique ou pénalisant par les agriculteurs. |

| Association d'espèces | L'association blé/féverole permet également de limiter les risques de développement de maladies sur les deux espèces (effets dilution et/ou barrière qui limitent la contamination). | Peut être moins efficace les années à forte pression mais elles ont été rares depuis le début de l'expérimentation. |

| Choix variétal | Pour les céréales à paille en particulier, les agriculteurs aimeraient choisir des variétés plus tolérantes mais trouvent le choix finalement limité en bio. | |

| Date de semis | Pour les risques de JNO sur orge d'hiver, les agriculteurs jouent sur la date de semis pour limiter les risques de contamination. | Aucun problème de JNO significatif observé depuis le début de l'expérimentation. |

NB: Seule la maîtrise des adventices a fait l'objet d'un suivi, aucun autre bioagresseur ne pose de problèmes pour les cultures testées sur les parcelles étudiées.

Degré de maitrise de la flore adventice moyen pour chacune des cultures de la rotation

(moyenne de 2 années - bandes n et n+1, voire 4 lorsque la culture a été répétée une deuxième rotation depuis le début de l'expérimentation).

| Maïs | Soja | BTH-féverole | Orge H | Maïs | Pois chiche | BTH-féverole | Colza associé |

| * | * |

Dans ce système, la flore adventice est maintenue à un niveau de biomasse satisfaisant (<1TMS/ha et souvent proche de 0,5TMS/ha en moyenne). Ceci vaut autant pour les espèces annuelles que pour les pérennes/vivaces (peu présentes).

L'alternance de cultures de printemps (maïs, soja notamment) binées et de cultures d'hiver généralement implantées après un labour semble efficace dans ce contexte. Aucune espèce jugée très difficile à maitriser ne s'est réellement implantée depuis le début de l'essai. Les espèces les plus problématiques identifiées sont chénopodes et amarantes sur les cultures de printemps (+ quelques graminées) et raygrass sur céréale de printemps. Mais le binage a généralement permis de maitriser les premières et le labour s'avère efficace pour éviter une installation problématique du raygrass. A noter tout de même, en tendance, un développement un peu plus important de la flore dans le blé/féverole qui suit le soja ou le pois-chiche. Ce mélange est implanté sans labour et permet, parfois, l'installation d'une flore plus importante (raygrass notamment) en particulier les années où les conditions d'implantation de la céréale ont été compliquées (automnes pluvieux par ex.). Pour autant, cette flore a été généralement considérée pas ou peu concurrentielle.

De même, l'implantation du colza associé (avec plantes compagnes) et du pois chiche s'est avérée délicate. Dans les deux cas, la première année d'implantation de ces cultures, un salissement important a conduit à l'échec (total ou partiel) de la culture. Mais dans les deux cas, cet échec a été considéré comme étant la conséquence de l'apprentissage de la conduite de cette culture et ne s'est pas répétée l'année suivante sur la bande n+1 (d'où le choix de retenir un résultat favorable mais qui mérite d'être confirmé lors de la 2e rotation complète).

Performances techniques et agronomiques

| Culture | Objectif de rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| Maïs grain | 10 | 11,3 | 11,4 | ||||||

| Soja | 3,5 | 3,3 |

3,4 |

||||||

| BTH-Féverole | 4 + 1 | 3,8 + 1,0 | |||||||

| Orge H | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | |||||

| Maïs grain | 10 | 6,9 | 9,2 | ||||||

| Pois-chiche | 1,5 | 0* | 1,8 | ||||||

| BTH-Féverole | 4 + 1 | 2,0 + 0,7 | 4,3** | ||||||

| Colza associé | 2 | 0,5* | 1,3 |

|

*Echecs d'apprentissage non pris en compte dans le calcul des indicateurs (remplacés par des rendements moyens réalistes en tenant compte de la probabilité d'échec de la culture)

**Féverole non semée (rendement objectif pour le blé 4,5 t/ha)

N.B.Le rendement est considéré pleinement satisfaisant au-delà de 90% de l'objectif, peu satisfaisant entre 90% et 60%, et non satisfaisant en-deça de 60%.

En considérant le rendement récolté comme un premier critère de satisfaction agronomique, on constate que ce système "diversité" avec labour et irrigué sur les cultures printemps permet d'atteindre les rendements fixés comme objectifs par les agriculteurs dans la grande majorité des cas. On peut d'ailleurs noter que ces rendements objectifs sont assez élevés pour un système conduit en AB mais l'accès à l'irrigation justifie cette exigence. On distingue toutefois dans ce système une vraie différence d'atteinte des rendements et de risques associés en fonction des types de cultures qu'on retrouve dans cette rotation.

Des cultures de printemps irriguées bien maitrisées

A une exception près sur la période considérée (le maïs grain produit en 2018 sur une des bandes qui a subi un orage de grêle important au cours de l'été), les cultures de printemps que sont le maïs et le soja permettent systématiquement de produire le rendement fixé comme objectif par les agriculteurs. Ces cultures sont en effet très présente dans l'assolement de la ferme et bien maitrisée par les agriculteurs. L'accès à l'irrigation et une implantation après labour, ainsi qu'un désherbage mécanique efficace (binage notamment) conduisent à des niveaux d'atteinte du rendement objectifs proches de 100%, et ce malgré des variations interannuelles liées aux conditions climatiques notamment.

Des céréales d'hiver généralement productives

De la même manière, orge d'hiver et blé tendre d'hiver permettent en grande majorité d'atteindre les rendements objectifs attendus. A noter tout de même qu'au début de l'expérimentation, les agriculteurs associés à l'expérimentation avaient fixés un objectif de rendement pour les céréales de 50qtx/ha avant de reconnaitre que ce rendement était probablement trop ambitieux dans ces conditions. Quelques années après, l'objectif a été rabaissé à 45qtx/ha, rendement objectif que nous avons finalement conservé.

Le rendement obtenu en 2020 sur la parcelle implantée avec un mélange de blé tendre et de féverole fait tout de même exception. L'explication est a priori climatique et agronomique. Ce blé était censé pouvoir profiter des restitutions d'azote du pois chiche précédent mais celui-ci a été détruit prématurément (voir plus bas). Par la suite, l'année s'est révélée très sèche au printemps et l'association avec féverole a conduit les agriculteurs à ne pas fertiliser cette bande. Il ressort ainsi que le blé a souffert d'un manque d'eau et d'azote qui a fortement pénalisé le rendement.

Des cultures de diversification plus risquées ?

Dans ce système "diversité", deux cultures jamais (ou rarement pour le colza) testées par les agriculteurs sur la ferme ont été ajoutées à la rotation : le colza (associé) et le pois-chiche. Ces cultures dénotent avec une grande variabilité de rendement d'une année sur l'autre et un rendement objectif fixé rarement atteint. Après discussion avec les agriculteurs, le positionnement du colza dans la rotation a été repensé après 2016 (initialement prévu après un soja) car l'implantation tardive imposée par son positionnement initial après soja a été considéré responsable d'une mauvaise levée qui a conduit à une gestion peu satisfaisante de la concurrence avec les espèces associées. le repositionnement de ce soja après le blé/féverole a alors été décidé. Il a permis une production plus satisfaisante de colza en 2022 mais avec un rendement encore largement inférieur au rendement objectif fixé (et régulièrement atteint sur d'autres parcelles de la ferme). Pour le pois chiche, c'est là encore une première tentative qui a conduit à un échec d'implantation. Le pois-chiche s'est développé trop lentement et n'a pas permis de gérer l'installation des adventices, conduisant à prendre la décision de détruire prématurément la culture en 2019. Cette année d'apprentissage a conduit à adapter la conduite mise en oeuvre dans le contexte de la ferme après discussion avec les agriculteurs et conduit à un rendement très satisfaisant la 2e année (en 2020). Ce rendement est d'ailleurs encore aujourd'hui le rendement le plus important atteint sur la ferme en pois-chiche. Ainsi, il ressort de ces expériences un besoin d'apprentissage certains mais aussi que ces deux cultures s'avèrent délicates à conduire et potentiellement risquées. La continuation de l'essai permettra de conforter ces résultats.

Temps de travail et organisation de l'agriculteur

Ce système "diversité" génère un temps de travail équivalent, d'après les agriculteurs impliqués dans la gestion de l'essai, à ce qu'ils peuvent faire sur leur ferme. Le temps moyen passé sur la parcelle est évidemment plus important sur les cultures de printemps/été (entre 7 et 8h/ha/an) que sur celles d'hiver (3 à 4h/ha/an), essentiellement du fait de la conduite de l'irrigation. La rotation conçue comprenant autant de cultures de printemps irriguées que de cultures d'hiver, nous nous retrouvons dans le même équilibre que la rotation irriguée typique mise en oeuvre sur la ferme (Maïs, soja, blé d'hiver, orge d'hiver). A noter tout de même que le temps de travail sur l'orge (4,5h/ha) est supérieur à celui passé sur le blé (entre 3,2 et 3,7h/ha). Ceci explique en grande partie par une implantation du blé après soja réalisée sans labour et un nombre de passages pour désherbage mécanique souvent un peu supérieur sur l'orge du fait qu'elle est la 2e céréale à paille de suite dans notre rotation. Cela se traduit concrètement par un nombre de passages un peu supérieur sur l'orge (en moyenne 12,2 passages/an, moisson comprise) que sur le blé d'hiver (entre 9 et 11 passages/an). Le colza s'avère être la culture qui demande le moins de passages (8,2 par an) et le moins de temps de travail (3,1 ha/ha/an). De même, le pois-chiche s'est avéré légèrement plus sobre que le soja en temps de travail mais avec un écart moindre qu'attendu (7,8 contre 7,9h/ha/an). Concrètement, la réduction du nombre de passages d'irrigation sur le pois chiche n'a que partiellement compensé un nombre de passages pour préparer le sol avant semis et un nombre de désherbages plus importants que pour le soja, de fait mieux maitrisé par les agriculteurs.

D'après les agriculteurs, ce système ne change pas radicalement l'organisation du travail par rapport à ce qu'ils connaissent sur leur ferme avec des pics de travail concentrés sur les périodes habituelles (semis cultures de printemps/moisson cultures d'hiver entre la fin du printemps et le début de l'été, gestion de l'irrigation pendant l'été, et moisson des cultures de printemps et semis des céréales à paille en fin d'automne/début d'hiver). Ils notent tout de même que le colza associé, lorsque l'implantation est réussie et l'année favorable, est très intéressant car il nécessite très peu d'interventions. A l'inverse, ils trouvent la gestion du pois-chiche complexe (implantation et désherbage) et ne savent dire si cela s'explique uniquement par un manque d'expérience de leur part ou une culture plus délicate que les autres dans leur contexte (soja notamment).

Performances économiques

| (€/ha/an) | 2017 - 2024 Prix hauts (2021) |

2017 - 2024 Prix intermédiaires (2024) |

2017 - 2024 Prix bas (2023) |

| Marge directe (avec aides) | 1162 | 1075 | 894 |

| Charges intrants totales | 483 | ||

| Charges semences | 263 | ||

| Charges engrais | 149 | ||

| Charges pesticides | 0 | ||

| Charges mécanisation (hors irrigation) | 354 | 368 | 398 |

Ces indicateurs ont été calculés à l'aide du logiciel SYSTERRE (C).

La conception du dispositif (avec seulement deux cultures de chacune des rotations présentes chaque année) oblige à intégrer une période de 8 ans (durée de la rotation) pour calculer les indicateurs de performances économiques à l'échelle du système de culture. Le choix a été fait de calculer ces indicateurs avec trois situations de prix:

- prix hauts - prix constatés pour l'agriculteur en 2021 avec des prix de vente des cultures élevés et un coût d'achat du carburant faible.

- prix intermédiaires - prix constatés en 2024 avec prix de vente des cultures moyens et coût du carburant faible

- prix bas - prix constatés en 2023 avec des prix de vente faibles et un coût du carburant élevé.

Marges directes

Les marges directes calculées sur ce système s'avèrent dans l'ensemble bonnes et assez robustes devant les variations des cours des céréales connues au cours de la période. On constate tout de même une perte de marge de l'ordre de 25% entre les bonnes et les mauvaises années, ce qui n'est évidemment pas neutre. Mais la marge directe calculée (ce n'est pas la marge réelle car de nombreuses hypothèses de prix ont été faites) demeure satisfaisante au regard de l'agriculteur. La comparaison avec le système fertilité, expérimenté sur la même plateforme, renforce cette idée. Cela s'explique en partie par la bonne valorisation de certaines cultures de diversification intégrée dans ce système (pois-chiche par exemple) et par une valorisation restée bonne des cultures de printemps irriguées (soja en tête), voire des céréales. Il convient toutefois de noter que le pois-chiche est bien valorisé dans ce cas par l'agriculteur car il le vend en direct, ce qui est possible du fait des faibles volumes produits sur l'exploitation.

Charges opérationnelles

La variabilité de prix des charges en intrants n'a pas été prise en compte ici. Le système est conduit avec une charge de fertilisation relativement réduite (classique pour un céréalier bio de la région). La présence importante de légumineuses dans la rotation vise à favoriser l'enrichissement du système en azote via la fixation symbiotique de l'azote atmosphérique. En conséquence, c'est surtout le coût des semences qui s'avère important sur ce système. Cela s'explique en partie par le coût important de certaines semences de couvert utilisées (certains trèfles notamment). C'est d'ailleurs ce qui encourage l'agriculteur à produire de plus en plus ses propres semences de couverts (féverole par ex.). Pour finir le coût de la mécanisation est finalement peu variable selon les hypothèses de prix du carburant considéré puisque c'est surtout le coût d'amortissement du matériel qui pèse ici. Cela s'explique par le choix assumé des agriculteurs d'avoir un matériel plutôt récent et qu'ils souhaitent performant.

Pression sur les ressources et impacts

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été calculées à l'aide du logiciel SYSTERRE (c) et des itinéraires techniques observés (nombre et type d'interventions, matériels/intrants utilisés, etc.). Elles n'ont pas été mesurées. Elles sont exprimées en kgeqCO2/ha/an.

En comparaison à d'autres systèmes céréaliers, les émissions calculées pour le système diversité demeurent relativement faibles (de l'ordre de 1565kgeqCO2/ha/an en moyenne). Elles sont très variables en fonction des cultures de la rotation (de l'ordre de 6-700kgeqCO2/ha/an pour le colza et le pois chiche à 2-3TeqCO2/ha/an pour les cultures de printemps irriguées). L'essentiel de ces émissions provient de l'emploi d'engrais organiques et s'expliquent par les coûts GES de fabrication des engrais essentiellement (entre 0 et 2TeqCO2/ha/an selon les cultures et l'utilisation d'engrais). D'après le modèle, l'impact associé à la volatilisation de l'azote au moment de l'épandage demeure très faible ici (inférieur à 100kgeqCO2/ha/an). La consommation de carburant n'est que la 2e source d'émissions de GES, d'après le calcul réalisé, et représente une quantité significative mais bien plus faible de GES émis (entre 200, pour le colza, et 400kgeqCO2/ha/an, pour le maïs) que celle associée à l'utilisation d'engrais azotés .

Consommation en eau (irrigation)

Un des objectifs de départ du système diversité était également de réduire le besoin en eau d'irrigation. Cependant, les contraintes expérimentales (avec une irrigation possible que sur deux modalités à la fois (systèmes fertilité et diversité en même temps) n'ont pas vraiment permis de travailler sur cet objectif. Seul le pois-chiche en alternative à un soja habituellement cultivé sur cet exploitation a permis d'éviter quelques irrigations mais au détriment de la production de soja qui s'avère la plus rentable dans ce cas précis.Travailler sur cet objectif de réduction de l'utilisation d'irrigation nécessiterait un autre dispositif.

Après un peu plus de 10 ans, le système "diversité" remplit globalement ses objectifs. Il a, sur la période considérée, permis de maintenir un bon niveau de performances agronomique et économique tout en augmentant le nombre d'espèces cultivées, la couverture des sols. Globalement toujours, la pression adventice est restée modérée et considérée acceptable par les agriculteurs associés au projet. Seules les cultures nouvelles (pour la ferme; i.e. colza associé et pois-chiche) intégrées ont conduit à des résultats parfois médiocres, notamment en termes de gestion de la concurrence adventices. Pour autant, une bonne part des échecs observés l'ont été la première année et peuvent résulter de l'apprentissage par les agriculteurs de nouvelles cultures, avec un besoin de mettre au point une conduite adaptée aux conditions particulières de la ferme et de la parcelle. Au final, les résultats agronomiques se sont avérés très différents d'une année sur l'autre et doivent être confirmés lors d'une deuxième rotation complète. De même, les performances économiques de ce système s'avère très intéressante mais elles sont en partie le résultat d'une valorisation importante de ces cultures de niche et plus risquées pour l'agriculteur. Il est ainsi intéressant de noter que depuis la mise en place de cette expérimentation, le colza associé se retrouve systématiquement présent dans l'assolement de la ferme. Ce qui n'est pas le cas du pois chiche que les agriculteurs de la ferme considèrent tout de même très risqués et avec une valorisation encore incertaines. Ainsi, il peut se retrouver parfois dans l'assolement de la ferme mais de manière plus opportuniste et les agriculteurs considèrent le soja beaucoup plus sûr dans leurs conditions. A voir comment cela peut évoluer dans le temps avec le climat qui évolue notamment. Au final, ce système doit encore être expérimenté pour évaluer les effets à moyen terme sur la fertilité des sols et la régulation des adventices et bioagresseurs notamment. A noter qu'en cas de difficultés observées sur leur ferme, les agriculteurs associés mettent en place une prairie temporaire (généralement luzerne) tous les 8 ou 10 ans qui les aide à réguler le développement d'une flore indésirable et à améliorer la qualité du sol. Le système conçu pourrait ainsi intégré une règle supplémentaire évaluant l'intérêt pour la mise en place d'une prairie temporaire de temps en temps. A ce stade, elle ne semble utile, d'autant qu'elle peut être difficile à valoriser dans un contexte sans élevage.