Système Made in AB - Boigneville

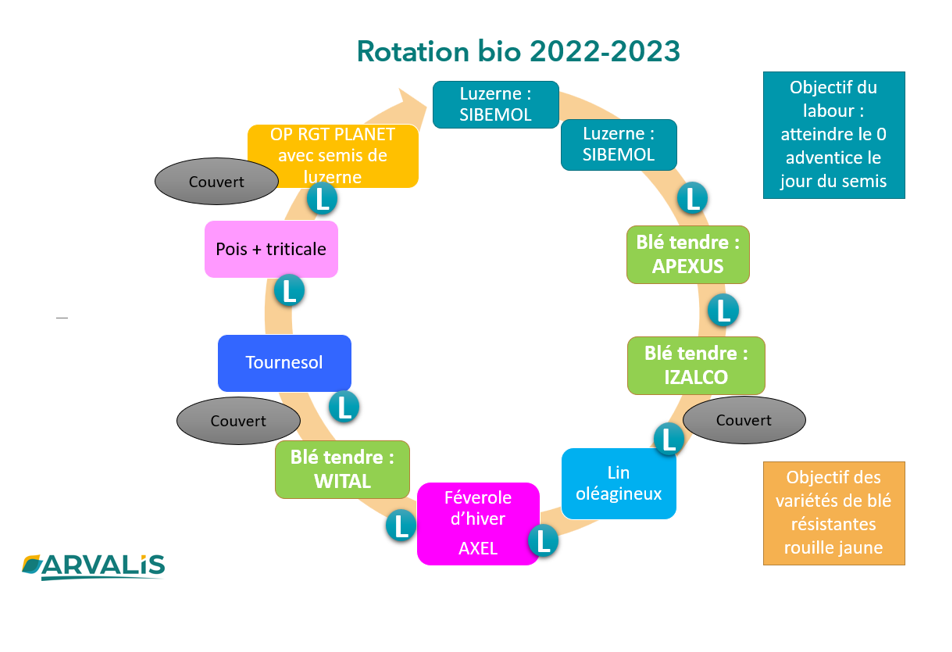

Conception du système

Dans la perspective d’un développement de l’agriculture biologique en Ile-de-France, grand bassin céréalier, plusieurs problématiques se posaient au début des années 2000 :

- la difficulté rencontrée par les céréaliers à implanter de l’élevage sur leur ferme, ce qui les privait ainsi des synergies positives entre polyculture et élevage (accès direct à des engrais de ferme et introduction de cultures fourragères dans le système de culture valorisées par l'élevage).

- la disponibilité, le prix élevé et le coût énergétique lié au transport des engrais organiques du fait de leur rareté dans la région.

Pour répondre à cela, ARVALIS a conçu avec les organismes de la région un système de grandes cultures autonome vis-à-vis des effluents d’élevage. Le dispositif a été mis en place en 2008 sur une parcelle de la ferme expérimentale de Boigneville (91).

Mots clés :

Agriculture biologique - systèmes de culture - autonomie azotée - désherbage mécanique

Caractéristiques du système

| Interculture | Gestion de l'irrigation | Fertilisation | Travail du sol | Infrastructures agro-écologiques |

| Respect de la directive nitrates : Couverts de trèfle incarnat implantés en août/début septembre. Sinon, dérogation demandée (pour la gestion des chardons en cas de présence problématique) | Pas d'irrigation | Uniquement kiésérite sur les luzernes depuis 2015 (= 60 unités de soufre en sortie d'hiver) suite à la mise en évidence de carence. | Labour annuel pour ne pas avoir d'adventice le jour du semis : bonne mise en place de la culture et efficacité accrue du désherbage mécanique (éviter des adventices trop développées au moment des interventions) | Dispositif entouré de bois |

|

Agronomiques |

|

| Environnementaux |

|

|

Maîtrise des bioagresseurs |

|

|

Socio-économiques |

|

Le mot de l'expérimentateur

A l’exception de la luzerne, les rendements obtenus reflètent les potentiels atteignables en bio dans ce contexte pédoclimatique. Economiquement, si l'on prend en compte les aides PAC et les aides spécifiques à l’Agriculture Biologique, à l’exception de la luzerne 1ère année, toutes les cultures ont un prix de vente supérieur à leur prix d’intérêt (coût de production complet – aides) et permettent donc de dégager une marge nette positive satisfaisante. Enfin, la maîtrise des adventices est globalement bonne, exceptions faites du lin et de la féverole certaines années. Globalement, nous n'avons pas observé de dérives mais l'on surveille particulièrement la folle-avoine et le rumex qui semblent être de moins en moins sensibles aux leviers de prévention et de gestion mis en place dans le système.

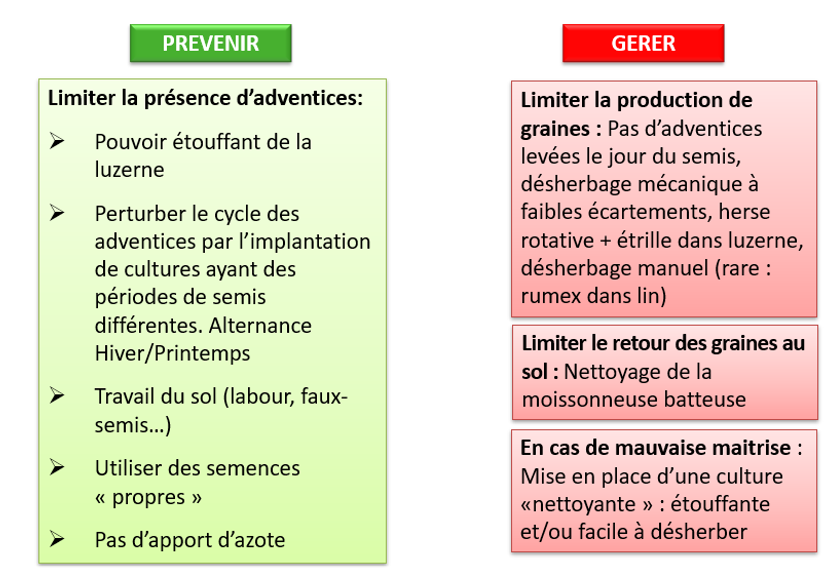

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

| Type de levier | Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Préventif | Placement de la luzerne en tête d'assolement | Mise en place sur deux ans, son pouvoir étouffant permet de réduire le développement des adventices. | Efficace à condition que la luzerne atteigne un niveau de biomasse suffisant. |

| Préventif | Alternance cultures d'hiver et de printemps | Perturbe le cycle des adventices et permet d'augmenter le nombre de fenêtres d'intervention du travail du sol à l'échelle de la rotation. | Efficace mais nécessite des filières en place pour offrir un choix de culture suffisant. |

| Préventif | Travail du sol (ex : labour, faux-semis) | Destruction de la flore adventice en place et réduction du stock semencier. | Efficace mais dépendant de la possibilité d'intervenir dans des bonnes conditions sur l'ensemble de l'exploitation aux moments clés (semis d'automne et de printemps). |

| Préventif | Utilisation de semences propres | Semer des lots propres, sans présence de graines d'adventices. | Efficace. |

| Préventif | Pas d'apport d'azote exogène | Limiter les apports d'azote exogène pour limiter le développement des adventices nitrophiles. | Utile mais surtout adapté au mode de production biologique. |

| Préventif | Adaptation du système de culture | Mise en place d'une culture "nettoyante" et/ou facile à désherber en cas de dérive. | Importance de pouvoir adapter les cultures et les ITK aux conditions locales. |

| Gestion | Limitation de la grenaison des adventices | Pas d'adventices levées le jour du semis, désherbage mécanique à faible écartement, désherbage manuel en dernier recours (ex : rumex dans le lin). | Règle de décision cohérente vis-à-vis de nos objectifs de gestion des adventices. |

| Gestion | Limitation de la présence de graines d'adventices sur les parcelles | Nettoyage de la moissonneuse batteuse entre les cultures. | Efficace mais contraignant techniquement. |

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des ravageurs.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Préventif | Décalage des dates de semis | A adapter selon les conditions de l'année. Réduit l'importance des dégâts et éventuels dommages et pertes. |

| Préventif | Mise en place d'éléments de protection physique contre gibiers et oiseaux | Mise en place contraignante et effet plutôt limité. |

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.

| Leviers | Principes d'action | Enseignements |

| Préventif | Utilisation de variété tolérantes/résistantes | Choix des variétés en fonction des pressions locales connues. |

| Gestion adventices | Année | Blé de luzerne | Blé/blé | Lin | Féverole | Blé de féverole | Orge de printemps | Lentille | Pois et triticale | Tournesol |

| Note satisfaction désherbage | Moyenne 2019-2023 | 8.0 | 7.7 | 5.5 | 5.0 | 6.4 | 6.2 | 4.1 (2 années) | 9 (2 années) | 5.6 |

Les stratégies mises en place donnent satisfaction au vu des notations réalisées. La maitrise des adventices est globalement bonne, exceptions faites du lin et de la féverole certaines années. Elle ne se dégrade pas au fil du temps grâce aux leviers mis en place. Les blés suivant luzerne sont généralement très propres. Les parcelles peuvent se salir lors de la séquence lin/féverole, en lien avec la production de biomasse de ces cultures qui doivent être suffisamment élevée pour faire une concurrence efficace aux adventices.

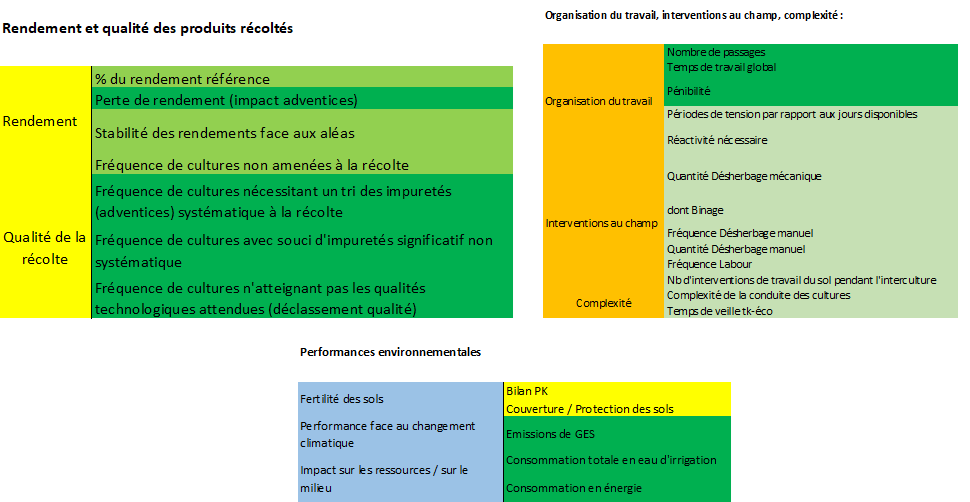

Cette section propose un aperçu synthétique des performances observées pour ce système de culture. Les résultats complets sont détaillés dans les ressources accessibles dans la rubrique « Productions associées à ce système de culture ».

Performance technique

Temps de travail au champ

A l’échelle de l’exploitation, certains travaux sont parfois chronophages, comme la moisson qui représente un pic de travail sur les mois de juillet et d’août. Vient ensuite le travail du sol en interculture jusqu’au semis d’automne pour gérer les adventices (août, septembre et octobre). En moyenne, 3 passages de déchaumeurs à dents sont réalisés pour gérer les vivaces et éviter la montée à graine des adventices. Les cultures d’hiver sont semées au cours du mois de novembre. Les semis sont volontairement tardifs (mesure de prophylaxie pour la gestion des adventices). Grâce au semis sur labour (semis le jour même du labour ou maximum 1 jour après), le semis est moins sensible aux conditions météorologiques, ce qui permet de travailler sans contrainte. Novembre est le mois le plus chargé en temps de travail car c’est à ce moment que sont réalisés l’ensemble des labours, opération avec un débit de chantier très faible (1 ha/h) associé au semis. L’hiver reste calme jusqu’en mars où sont réalisés les semis des cultures de printemps, orge et lin puis tournesol en avril. Du désherbage mécanique est réalisé au printemps sur les mois de mars, avril et mai en fonction des conditions météorologiques.

Performance économique

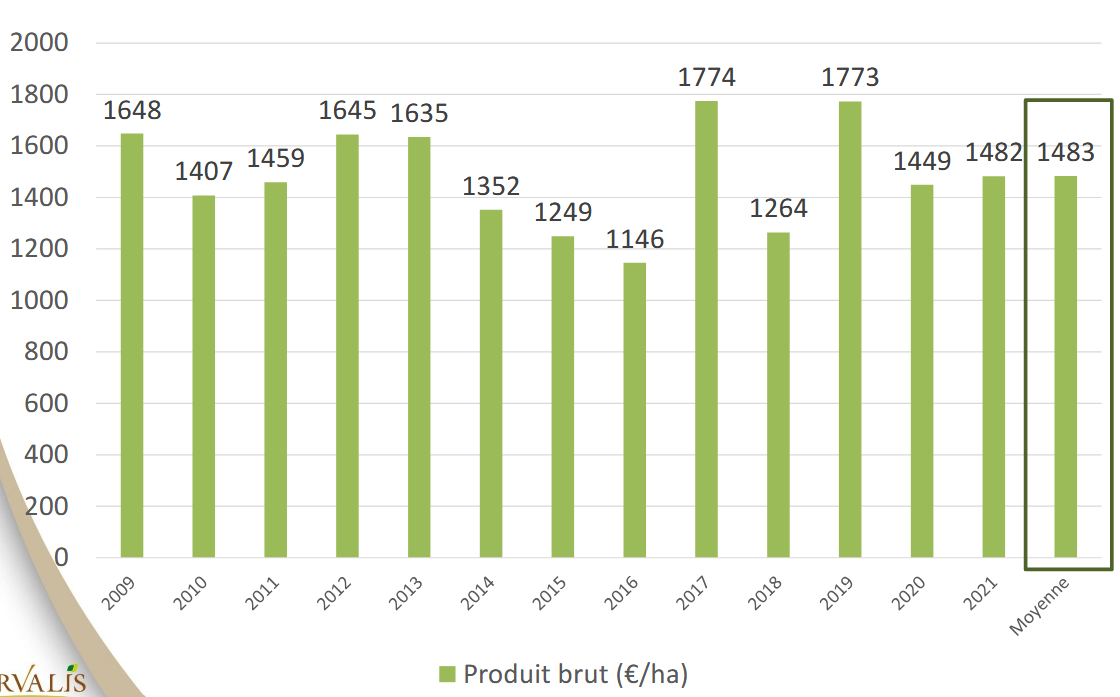

Evolution du produit brut

Le produit brut correspondent au rendement * prix + aides. Depuis le début, ils sont assez stables avec une moyenne de 1483 €/ha sur 2009-2022, et de 1560 €/ha sur 2017-2022 (contexte avec des prix du blé plus élevés). En 2023, le produit s’élève à 1100 €/ha, valeur la plus faible depuis le début du dispositif. L’écart de produit entre années s’explique principalement par des variations de rendements plus que de prix, sauf en 2023.

En 2023, les bons rendements n’ont pu que très partiellement compensé les faibles prix et la perte des aides au maintien (160 €/ha). L’année la moins bonne est 2023 suivie de près par 2016, viennent ensuite 2015 et 2018. 2023 est inférieure à 2015-2016 et 2018 sous l'effet baisse de l'aide au maintien. Sur la récolte 2016, les rendements de l’ensemble des cultures ont été en dessous de la moyenne 2009-2022, et particulièrement pour le blé qui est une des cultures les plus rémunératrices. Cette même année, la fèverole n’a pas été récoltée. Cette chute des rendements s’expliquait par le contexte climatique de l’année : un faible rayonnement qui a engendré une perte de fertilité sur le blé tendre, des inondations qui ont noyé les pieds de féverole et des orages violents qui ont provoqué des verses. Sur 2015 et 2018, les rendements sont aussi en dessous des moyennes, et principalement pour le lin, autre culture rémunératrice dans notre rotation.

A l’inverse, les années 2017 et 2019 sont les meilleures récoltes. Les bons rendements sont à l’origine de ce produit brut important, particulièrement sur les céréales et la féverole. Concernant la récolte 2022, son produit brut se situe dans la fourchette haute. Les rendements en céréales ont été très bons (blé de luzerne à 58 q/ha, rendement historique depuis 2009) mais la non-récolte de la lentille et la forte baisse du prix de vente du blé ont pénalisé le produit brut.

En moyenne, les charges sont assez stables et s’élèvent à 886 €/ha (moyenne 2009-2023). Les charges de mécanisation (avec amortissement technique et non comptable) et de main d’œuvre (charges sociales exploitant et salariée, hors rémunération de l’exploitant) représentent respectivement 28 et 32% en pluriannuel des charges soit en cumulé quasiment les 2/3 des charges. A noter que le poste cotisations sociales de l’exploitant est l’un des postes les plus variables en valeur absolue : de 84 (en 2023) à 253 €/ha : elles sont dépendantes du revenu dégagé par le système chaque année (à noter que le calcul de la MSA est réalisé à partir des résultats de l’année N uniquement alors qu’elle est lissée sur 3 ans pour les agriculteurs).

Les intrants ne représentent que 14% des charges (autour de 30 à 35% dans les systèmes conventionnels). Le montant des charges opérationnelles dépend quasi exclusivement de l’achat des semences (95% des charges opérationnelles) : une partie des semences sont d’origine fermière – les rapports semences de ferme/semences certifiées choisis reflètent la situation moyenne des fermes régionales. L’achat de kiésérite apportée sur les luzernes depuis 2015 correspond aux 5% restant de charges opérationnelles. Pour rappel, une des spécificités de ce dispositif est d’être autonome vis-à-vis d’apports exogènes de fertilisants à l’exception du soufre, d’où l’absence de charges d’engrais organiques (ce qui n’est pas le cas de la majorité des agriculteurs de grandes cultures bio).

En moyenne, la marge nette avec aides est de 582 €/ha sur 2009-2023, de 585 €/ha sur 2017- 2023. Sur la période 2009-2023, cette marge varie de 227€/ha à 856 €/ha. La marge nette correspond à ce qu’il reste à l’agriculteur pour réinvestir, vivre et payer ses impôts. 5 années sur 15, la marge nette dégagée hors aides est proche de zéro voir négative. Ceci est malgré tout positif car en conventionnel, cette valeur est quasiment toujours négative.

Ces bons résultats économiques sont permis par des cultures à fortes valeurs ajoutées comme le blé à destination de la meunerie. Son seuil moyen de commercialisation sur 2009-2022 est de 205 €/t pour un prix de vente moyen de 404 €/t. Mais ces résultats s’expliquent aussi par la présence dans la rotation de cultures moins rémunératrices mais dont la vocation agronomique les rend indispensables. C’est notamment le cas de la luzerne, dont le seuil de commercialisation moyen sur 2009-2022 est de 106 €/t pour un prix de vente moyen de 88 €/t. N’oublions pas de préciser que certaines cultures peuvent, certaines années, avoir des rendements à 0 à cause de différents accidents, comme l’inondation de la féverole en 2016 ou encore une attaque de bruche trop importante sur la lentille en 2022.

Performance environnementale

Du fait de l’absence d’apports de fertilisants et de produits phytosanitaires, le système BIO contribue de manière satisfaisante à la qualité du milieu. L’absence totale d’apport de fertilisants extérieurs ne signifie pas pour autant une absence totale de pertes d’azote dans les eaux. Une analyse approfondie des dynamiques de minéralisation de l’azote issu des légumineuses nous a en effet amené à identifier des pertes d’azote après destruction de la luzerne, lorsque l’absorption par la culture suivante est faible sur cette période de minéralisation. L’absence de recours à l’irrigation et la non-utilisation d’azote minéral sont à l’origine d’une faible consommation en énergie primaire totale et de faibles émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). La consommation d’énergie du système se limite au matériel (fabrication matériel + interventions mécaniques). L’efficience énergétique du système (rapport entre la consommation et la production) est donc élevée (pour 1 unité d’énergie consommée, 11 unités d’énergie sont produites par le système). La production d’énergie brute reste cependant en retrait par rapport aux autres systèmes (du fait des rendements inférieurs obtenus).

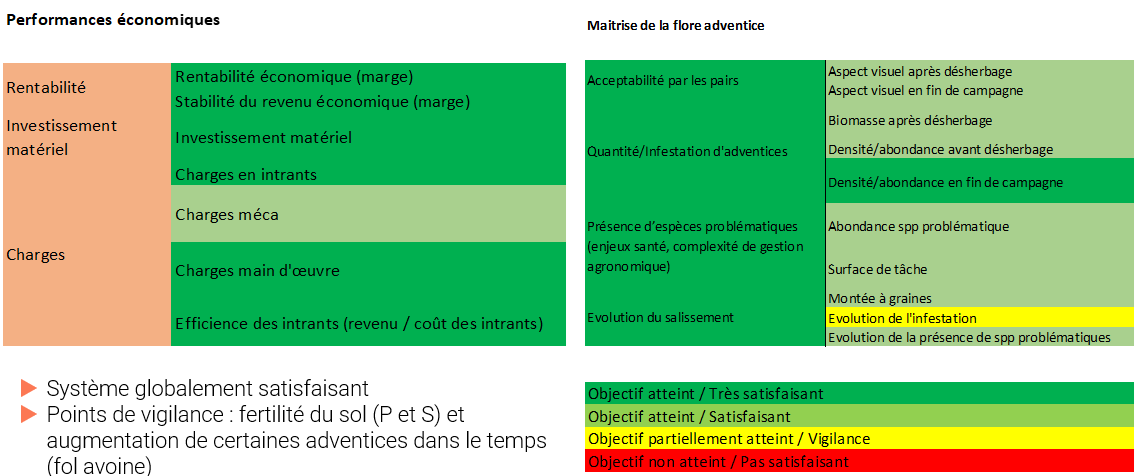

Le système bio autonome de Boigneville est globalement satisfaisant selon nos critères. Le système est rentable avec de bonnes performances techniques sans apports d'engrais exogène hors soufre et extrapolable à l'échelle d'une exploitation locale. Les adventices sont globalement maîtrisés même si certaines nécessitent une vigilance accrue et une adaptation des pratiques dans le temps, en fonction de l'évolution de la pression.

Des méthodes d’extrapolation mises au point par ARVALIS et éprouvées depuis de nombreuses années permettent d’extrapoler les résultats obtenus sur le dispositif bio à une exploitation de 300 ha pour 2 actifs.

Cette surface d’extrapolation de 300 ha est prise en compte au quotidien dans le choix et la gestion des interventions. Les cultures ne sont binées par exemple dans le dispositif que si les jours disponibles sont suffisants pour le faire sur une ferme de 300 ha.

Le parc matériel de la ferme de 300 ha a été défini de manière optimisée en fonction du contexte pédoclimatique de Boigneville, de la taille de l’exploitation et de la main d’œuvre disponible. Biais à signaler : le parc matériel est plus optimisé qu’en situation réelle.

Les données extrapolées sont ensuite analysées via l’outil SYSTERRE. Cet outil permet de calculer de nombreux indicateurs visant à qualifier la performance technique, économique et environnement du système étudié.

Les résultats 2009-2020 sont présentées dans cette vidéo :

Parcelle 13 Boigneville : Etude de la faisabilité et de l’intérêt technico-économique du bio dans des sols très superficiels. En 2021, nous étions en Luzerne 3ème année. La campagne 2021 nous a permis de contrôler enfin le brome grâce à l’ensilage réalisé précocement. Le blé suivant récolté en 2022 a été très satisfaisant avec un rendement de 50 q/ha. Un colza a ensuite été implanté en août 2022. Il a très bien levé grâce à 2 passages d’irrigation. À la suite d’un deuxième binage tardif lié à la météo, le colza est resté envahi d’adventices jusqu’à récolte, nous donnant un rendement de 10 q/ha, ce qui n’est pas catastrophique en vue de la qualité de la parcelle (type de sol et salissement). Au vu du salissement de la parcelle, il a été décidé d’implanter un sarrasin en 2024.

Parcelle 71 Boigneville : Mise en place d’une nouvelle thématique d’étude : intérêt et faisabilité d’une technique innovante de fauchage inter-rangs permettant la mise en œuvre de couverts permanents en bio (agriculture de conservation). Un système dit de référence a été également mis en place : système Grandes Cultures bio avec une base trèfle. Un mémoire de fin d’étude a été réalisé sur la campagne 2020-2021 : PÈGUES, Audrey, 2021, Évaluation multicritère ex-ante d’un dispositif étudiant la faisabilité et l’intérêt d’un système de grandes cultures biologiques dans le Bassin parisien intégrant des couverts permanents fauchés en inter-rang, 33 pages, mémoire de fin d’études, VetAgro Sup campus agronomique de Clermont-Ferrand – Lempdes, 2021