Système DEPHY - La Carotte Sauvage - PERSYST-Maraîchage

Conception du système

Le système de culture innovant a pour objectifs de combiner l'amélioration de la fertilité du sol et la diminution du temps et de la pénibilité du travail. En complément des techniques déployées, travail du sol fortement limité et planches permanentes, le système de culture étudié vise à introduire des engrais verts dans la rotation sur 2 années consécutives entre 3 successions de cultures légumières. La restitution de la biomasse issue d'engrais verts pour les cultures suivantes fait partie intégrante du dispositif. Par ce travail de sol limité, l'occupation des sols quasi permanente, l'objectif est de limiter le temps de travail passé sur ces cultures, limiter la consommation de gasoil etc...

Mots clés :

Fertilité du sol - Travail de sol limité - Diminution du temps de travail et de la pénibilité

Caractéristiques du système

|

Situation de production : Plein champ, maraîchage biologique Espèces : Courgettes, pommes de terre, choux de printemps/poireaux, luzerne sur 2 années consécutives Gestion de l'irrigation : Goutte à goutte Fertilisation : Organique Gestion du sol/des adventices : Occultation, paillis organique et désherbage manuel Circuit commercial : Circuits courts Infrastructures agro-écologiques : Rien de réalisé (+ Gestion du climat pour les systèmes sous abri) : Nombreuses et environnantes des parcelles de production |

|

|

Agronomiques |

|

| Environnementaux |

|

|

Maîtrise des bioagresseurs |

|

|

Socio-économiques |

|

Le mot de l'expérimentateur

De nombreux ajustements techniques ont été nécessaires pour déployer ces pratiques à l’échelle du système. Dans cet essai, le travail du sol superficiel et limité permet de maintenir une bonne stabilité structurale dans le temps. La mise en place d’une luzerne sur 2 saisons permet à la fois l’allongement de la rotation et la valorisation de biomasse végétale sur la ferme (couverture du sol, MO fraiche).

L’objectif sur la pénibilité n’est pas atteint, l’apport manuel de matière carbonée au moment de l’implantation augmente la charge de travail et les conditions de réalisation en l’absence de matériel adapté. Selon les espèces cultivées, la pénibilité de cet itinéraire est jugée plus ou moins acceptable.

D’un point de vue agronomique, les objectifs sont atteints. Néanmoins les objectifs sur les rendements et la qualité de la production ne sont pas toujours atteints sur cette parcelle. Les caractéristiques climatiques des saisons impactent également la production indépendamment des leviers testés.

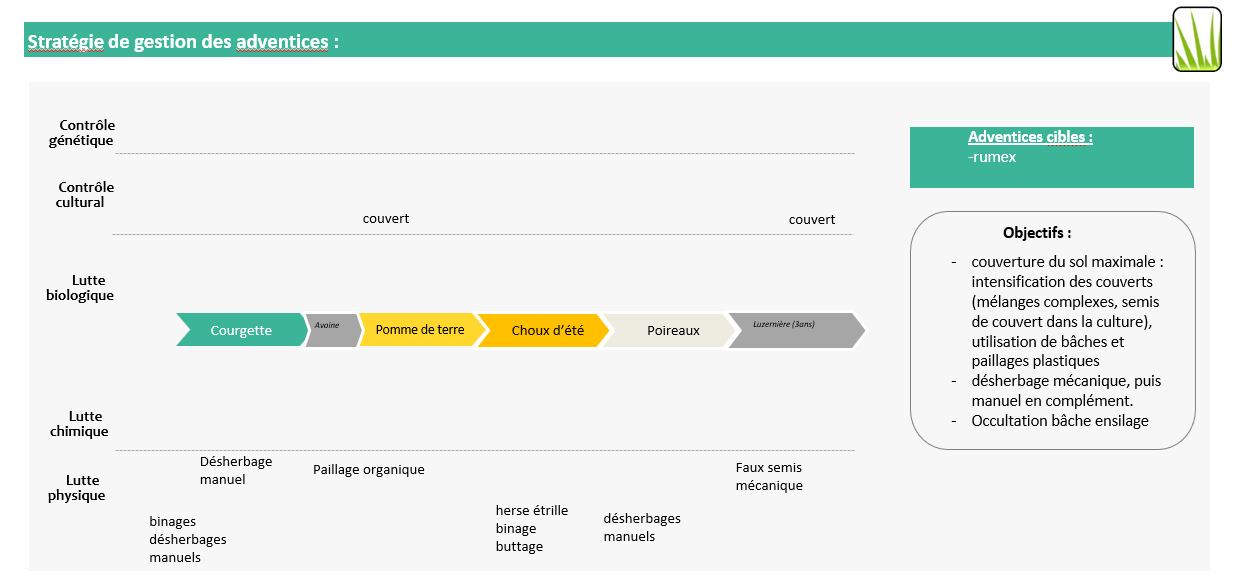

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des adventices.

|

Leviers |

Principes d'action |

Enseignements |

|

Allonger les rotations par l’introduction d’une luzernière, maximiser la couverture du sol |

Faire concurrence aux adventices pour empêcher leur prolifération Limiter le stock adventice dans la durée |

Pas d’effet sur la gestion des adventices sur la culture suivante |

|

Faux semis |

Réduire le stock de semences d'adventices |

Permet de diminuer les adventices pour la culture à implanter |

|

Bâches et films de paillage |

Réduire germination et croissance des adventices |

Permet de diminuer considérablement le temps désherbage Favorise le réchauffement du sol au début de la saison et permet en démarrage précoce de certaines cultures |

|

Paillage organique |

Réduire germination et croissance des adventices |

Permet de diminuer considérablement le temps désherbage Impact significativement le réchauffement du sol au début de la saison et impact négativement la précocité des cultures en sortie d’hiver Limite l’utilisation du plastique |

|

Leviers |

Principes d'action |

Enseignements |

|

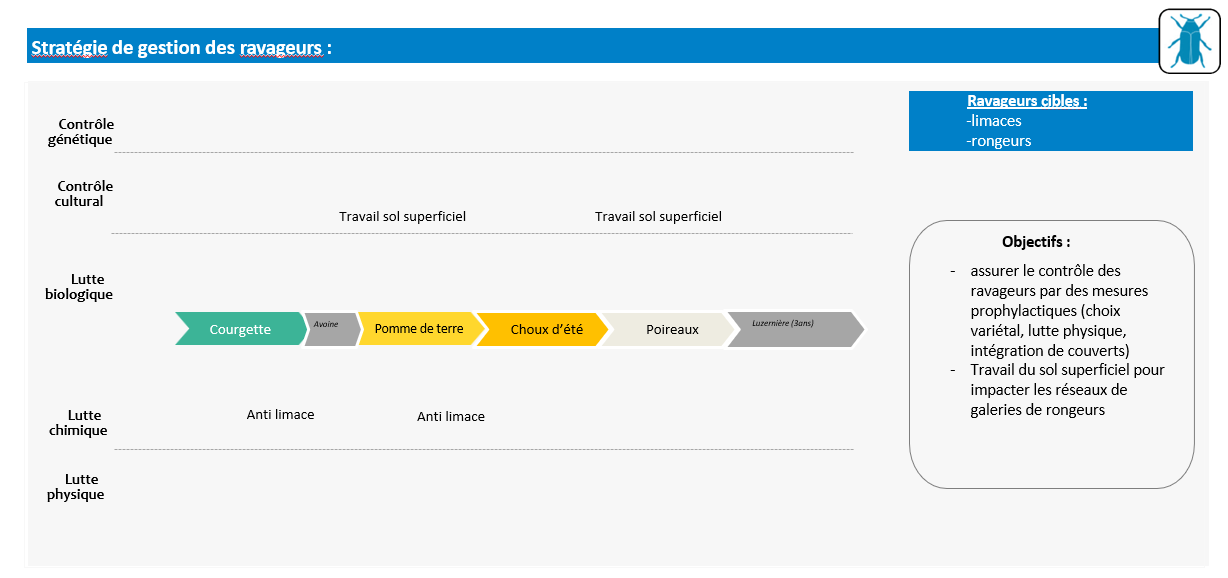

Lutte contre les rongeurs |

Travail superficiel du sol |

Les itinéraires limitant le travail du sol augmentent la pression en rongeurs Positionner un travail superficiel dans la rotation pour limiter la pression |

|

Gestion de la fertilité du sol |

Favoriser la santé des plantes par le biais d'une bonne santé du sol. L'hypothèse est qu'un sol sain et fertile permet une bonne implantation et une bonne vigueur des cultures et donc une meilleure tolérance face aux ravageurs. |

Il n'y a pas d'impact significatif des pratiques de travail du sol et de fertilisation sur la pression des ravageurs. L'année météorologique reste le principale facteur |

|

Allongement des rotations |

Couper le cycle biologique des bio agresseurs |

Intervient dans le cycle des bioagresseurs en limitant leur possibilité de s’installer durablement |

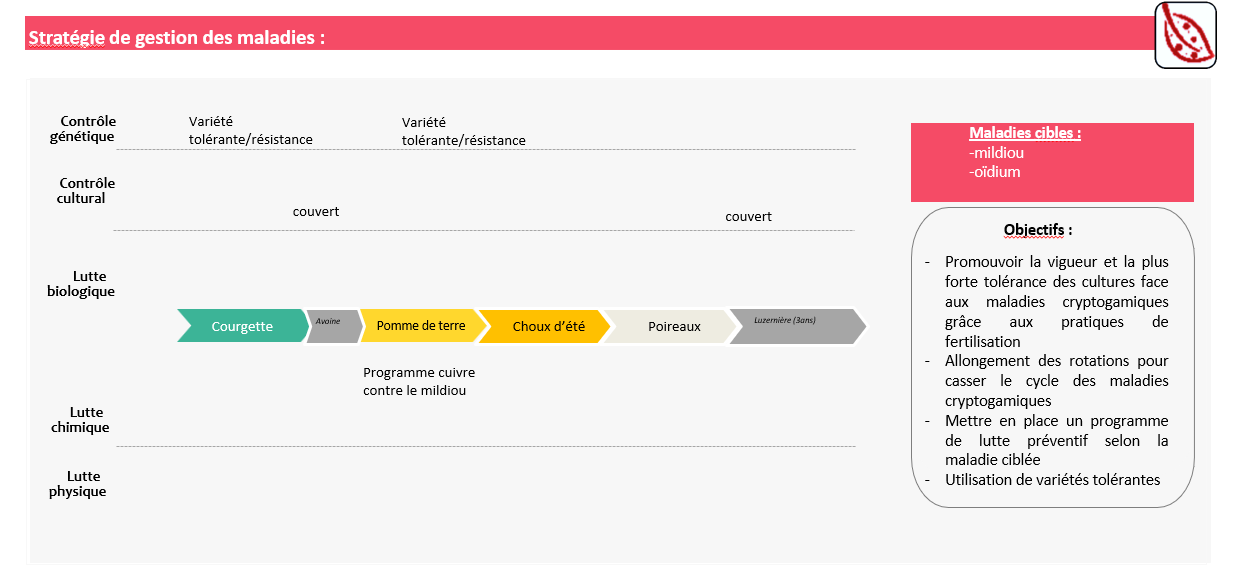

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.

|

Leviers |

Principes d'action |

Enseignements |

|

Choix variétal |

Variété avec une génétique plus rustique, plus tolérante/résistante adaptée à la culture en bio |

Dans ce système, le choix d’une variété vigoureuse et résistante est très important car les conditions d’implantations ne sont pas aussi optimales que pour le témoin (température du sol, disponibilité d’eau). |

|

Gestion de la fertilité du sol |

Favoriser la santé des plantes par le biais d'une bonne santé du sol. L'hypothèse est qu'un sol sain et fertile permet une bonne implantation et une bonne vigueur des cultures et donc une meilleure tolérance face aux maladies. Un pilotage plus fin des apports azoté permettrait également de limiter la sensibilité de la culture. |

Il n'y a pas d'impact significatif des pratiques de travail du sol et de fertilisation sur la pression des maladies. L'année météorologique reste le principal facteur. |

| Adventices | Mollusques | Rongeurs | Insectes | Maladies fongiques aériennes | Maladies telluriques | |

| 2020 | ||||||

| 2021 | ||||||

| 2022 | ||||||

| 2023 |

Les caractéristiques du sol et l’itinéraire technique ont permis la construction d’un stock de MO conséquent et atteint 4.6% en 2024 soit +0.5% depuis 2020. L’accumulation de MO est observable sur le premier horizon du sol caractérisé par une teinte plus foncée. Le taux de MO en % est calculé à partir du dosage du carbone dans le sol, réalisée avec le laboratoire Celestalab sur des prélèvements de 0 à 20cm du sol. La biomasse microbienne (BM) est très dépendante des conditions pédoclimatiques. Elle fluctue en passant de 380mg de carbone par kg de sol en 2020 à 218mg en 2024. La baisse de 2022 peut s’expliquer par la sécheresse de cette saison tandis que 2024 fut à l’inverse une saison particulièrement fraiche et humide. Les sols gorgés d’eau ont eu du mal à se ressuyer, la BM n’avait alors pas encore eu le temps de se renouveler complètement. Le maintien de cette biomasse dans le sol assure de nombreuses propriétés agronomiques indispensables aux cultures (porosité, stabilité structurale...). Rapportée au stock de MO totale, la biomasse microbienne ne représente qu’une faible proportion (0.8% en 2024). Il est probable qu’un effet d’accumulation des paillages organiques puisse entretenir un stock de MO trop stable. La BM bénéficie à la stabilité structurale du sol mais les MO trop stabilisées ne semblent pas assez énergétiques pour favoriser le développement de la vie microbienne. La mise en place d’une luzerne sur 2années consécutives combiné à l’apport de MO fraiche et riche en énergie devrait contribuer à relancer l’activité microbiologique du sol.

La mesure de l'azote potentiellement minéralisable varie d'une année à l'autre, mais reste systématiquement satisfaisante à un peu forte. En 2022, il est à noter que toutes les parcelles expérimentales ont montré une chute de cette mesure, qui traduisait une moindre activité microbienne due aux conditions météo.

L’état structural du sol est stable chaque année, comme en témoignent les résultats des slake-tests et des tests bâche. Lors des observations de terrain au moment du test bêche, le premier horizon est systématiquement caractérisé par des mottes grumeleuses et bien agréées entre elles avec la présence de micro et macro porosités. La prospection racinaire est importante et aucune limite physique n’est observée. Le travail du sol réalisé de façon superficiel sur planche permanente semble adapté et pertinent au maintien de la stabilité structurale du sol.

Rendements moyens

Les objectifs sur les rendements et la qualité de la production ne sont pas toujours atteints sur cette parcelle. Les caractéristiques climatiques des saisons impactent également la production indépendamment des leviers testés.

Satisfaction du pilote par rapport à plusieurs indicateurs

Les notes de satisfaction ont été compilées chaque année sur une échelle de 1 (pas du tout satisfaite) à 5 (très satisfaite). Par rapport aux rendements, la note est calculée en rapportant les rendements moyens par rapport à des rendements de références fixés à dire d'expert par l'équipe projet (carotte : 4 kg/m2, chou : 1.2 pièce/m2, pomme de terre : 2.5 kg/m2, courge : 3 kg/m2, oignon : 3 kg/m2).

Avant de généraliser cette pratique, bien évaluer les conditions de faisabilités à l’échelle de la ferme (pression rongeur, matériels, équipements disponibles et nécessaires, surface disponible, conception de l’assolement).

Combiner une fertilisation végétale avec une fertilisation d’origine animale ou issue du commerce, selon une fréquence déterminée, permet de maintenir un stock en éléments minéraux adaptés aux exigences des légumes. Tout apports de matière végétale doit être de bonne qualité pour éviter les répercussions techniques en cours de culture (ex d’un foin indemne de graines d’adventices).