Lutte contre les pucerons en maraîchage sous serre

Les pucerons peuvent impacter une grande gamme de cultures agricoles, mais nous nous intéresserons dans ce dossier « seulement » aux pucerons des cultures maraichères sous serre : salade, fraise, aubergine, courgette…

Dans une stratégie de lutte se dispensant le plus possible de l’usage de pesticides, il est nécessaire de trouver des alternatives variées et adaptées au cycle de vie des pucerons. Ceux-ci ont une forte capacité reproductive mais également une vulnérabilité au froid hivernal (4°C) ainsi qu’une faible adaptabilité aux changements environnementaux. La connaissance de leur biologie est essentielle pour envisager des solutions de lutte.

1. Biologie des pucerons

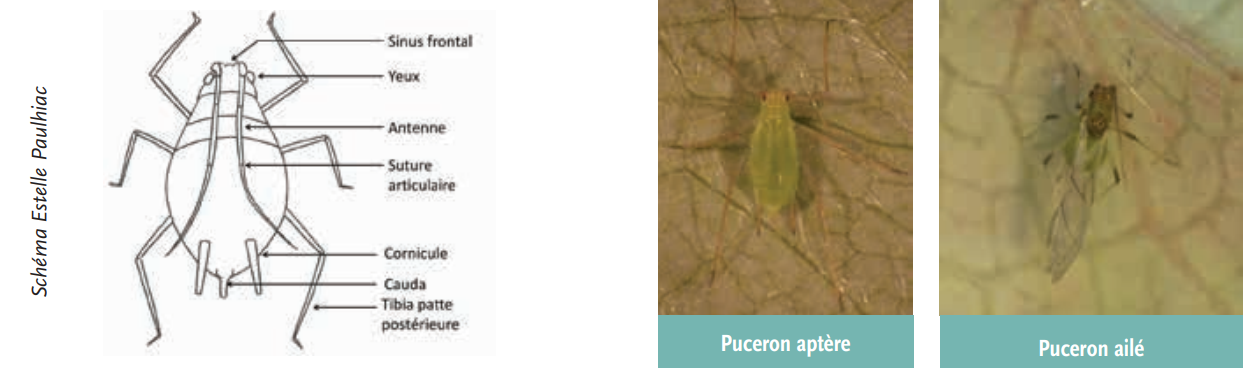

Description des pucerons (Source : Point Sur… les maladies et ravageurs : les pucerons 2014, n°4)

Le cycle de vie des pucerons est complexe et varie selon les espèces. Il est bien résumé sur le site Encyclop'aphid, "les pucerons ont deux modes de reproduction : la reproduction sexuée et la reproduction asexuée ou parthénogénétique. Les femelles sexuées sont ovipares alors que les femelles parthénogénétiques sont vivipares. Elles donnent naissance directement à de jeunes larves, qui leur sont génétiquement identiques, et capables de s’alimenter et de se déplacer aussitôt produites. La descendance d'une femelle parthénogénétique constitue donc un clone. Les pucerons sont plurivoltins et peuvent avoir, selon les conditions climatiques, jusqu'à 20 générations par an. Ils présentent une grande variabilité de cycles biologiques."

Pour en savoir plus sur la biologie des pucerons, de nombreuses ressources existent telles que :

- Un site incontournable à visiter pour étudier les pucerons : Encyclop’aphid

- Des articles dédiés : Passion entomologie, focus pucerons ; Les pucerons partie 1 et partie 2 par Alain Fraval (Insectes n°141 2006)

- Les ressources Ephytia par culture : Salade ; Aubergine ; Courgette ; Tomates : la plupart des maladies et ravageurs des tomates sont susceptibles d’attaquer également les cultures d’aubergine et de poivron (dont Aulacorthum solani, Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae …)

- Des fiches d'identification (base ABAA) à retrouver ci-dessous

- Des ouvrages (voir ci-dessous)

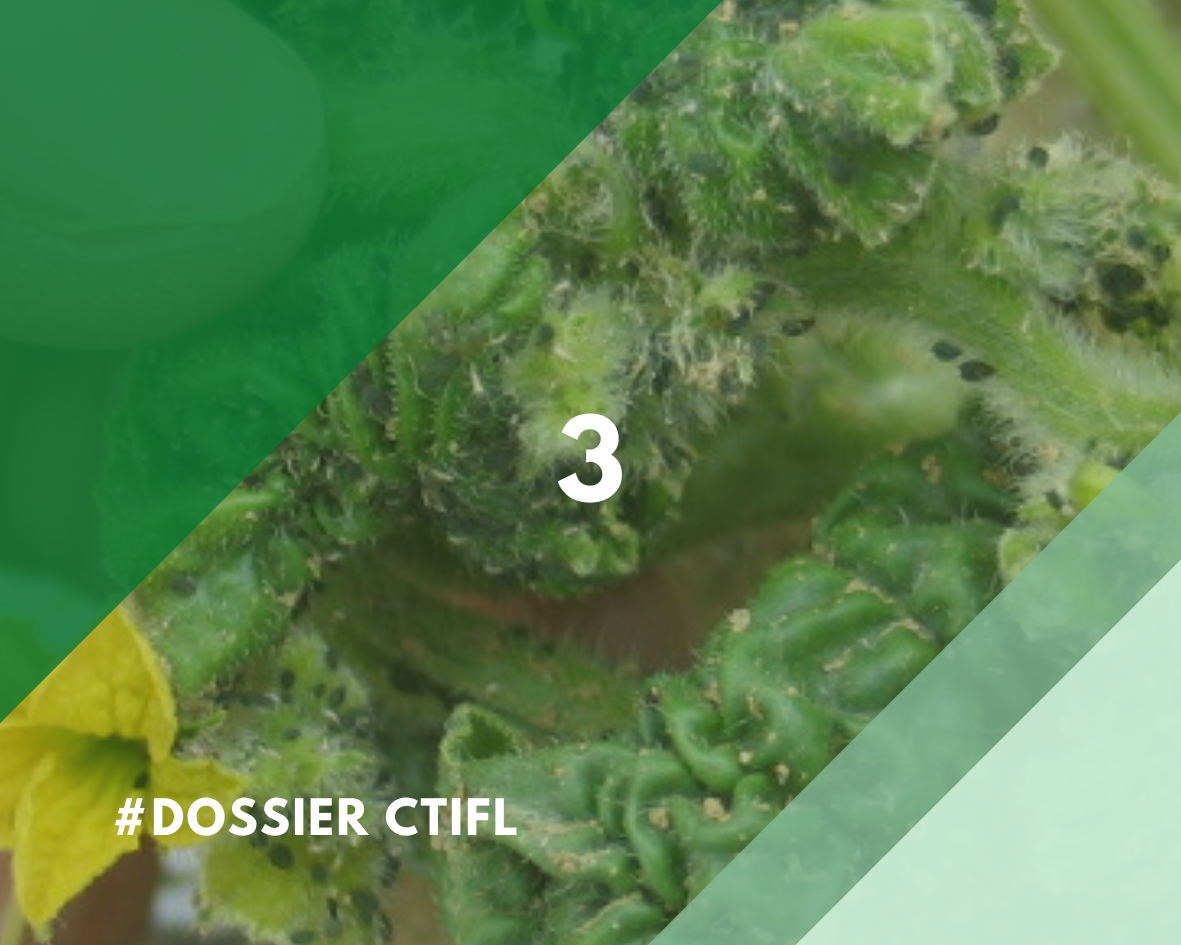

2. Les dégâts sur les cultures

Les pucerons peuvent provoquer des pertes économiques très importantes en cultures maraîchères sous abri froid. Les dégâts qu'ils causent peuvent être soit des dégâts directs (liés à la prise de nourriture, sève), soit des dégâts indirects (transmission de maladies par phytoplasmes ou virus ; conséquences de dépôts de miellat).

Globalement, ces attaques mènent à

- Un affaiblissement des plantes

- Des déformations des feuilles et des fruits : apparition de nécroses et de galles

- Un avortement des bourgeons floraux

- Une transmission de maladies par virus : les pertes de rendement dues aux virus transmis par les pucerons peuvent atteindre 100%

- Le développement de fumagine en conséquence secondaire du dépôt de miellat : cela peut entraîner une réduction de la photosynthèse du fait du feutrage noir sur les feuilles et une souillure des fruits les rendant impropres à la commercialisation.

Titre

Que se passe-t-il quand une plante est contaminée par un virus ?

Cette vidéo permet de suivre l’évolution d’une plante infectée par un virus : les premiers symptômes apparaissent autour de la piqûre, puis le virus atteint le système vasculaire de la plante et impacte de nouvelles feuilles. En une semaine, l’ensemble de la plante est infecté.

3. Les moyens de lutte

L’impasse phytosanitaire due à la résistance des pucerons aux pesticides et à la volonté de réduction de leur utilisation, peut aussi être considérée comme un défi pour développer de nouvelles solutions de lutte. La lutte contre les pucerons est clairement basée sur la combinaison de leviers physiques (prophylaxie, insectes auxiliaires), de produits de biocontrôle et de leviers biologiques. L’efficacité des traitements (en devenir, également) est fortement liée aux conditions environnementales et d’application. L’approche doit être globale. Aujourd’hui, les pucerons restent un groupe de ravageurs encore difficile à contrôler.

Le réseau BAPOA Biologie Adaptative des Pucerons et de leurs Organismes Associés (voir ci-contre) a pour but de structurer les recherches effectuées dans un nombre grandissant de laboratoires français, pour également faciliter l'intégration de nouvelles équipes non impliquées jusqu'alors dans les recherches sur les pucerons. Ce réseau favorise la mixité et la multidisciplinarité des approches décrites ci-dessus, afin de brasser les points de vue et mélanger les expertises.

Titre

Réseau BAPOA : Biologie Adaptative des Pucerons et de leurs Organismes Associés

Lexique des méthodes de protection intégrée des cultures utilisables contre les pucerons

(Définitions tirées de l'ouvrage Les plantes de service / QUAE 2024)

- Lutte biologique inondative : consiste à élever en masse des ennemis naturels de ravageurs, puis à les relâcher dans une culture afin de contrôler les populations de ravageurs.

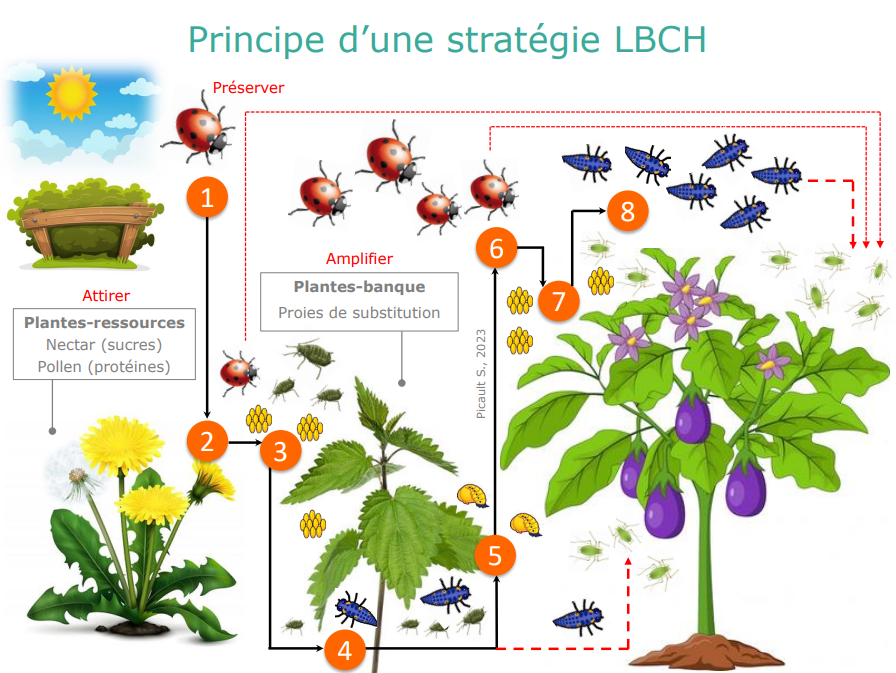

- Lutte biologique par conservation des habitats : consiste d’une part à attirer les prédateurs et les parasitoïdes de pucerons dans les parcelles de culture à l’aide de plantes nectarifères et/ou pollinifères, et d’autre part à y favoriser leurs pontes à l’aide de plantes-banque (voir ci-dessous).

- Parasitoïdes de pucerons : les parasitoïdes se distinguent des parasites par leur aptitude à tuer leur hôte unique en conséquence de leur développement larvaire à l'intérieur (endoparasitisme) ou à l'extérieur (ectoparasitisme) de celui-ci. En savoir plus sur encyclop'Aphid.

- Les plantes de services fournissent des services écosystémiques autres que le service d’approvisionnement fourni par la plante cultivée dans un agrosystème. En fonction de traits caractéristiques, de services rendus ou de la manière dont elles sont introduites dans les cultures, elles ont reçu de nombreuses dénominations.

- Plantes banque : plantes qui hébergent des pucerons inoffensifs pour la plante cultivée et pouvant servir de proie ou d’hôte de substitution aux larves de prédateurs et/ou de parasitoïdes de pucerons en attendant que les premiers pucerons arrivent sur la plante cultivée.

- Push-Pull : stratégie reposant sur deux composantes visant à manipuler le comportement des insectes ravageurs pour protéger les cultures : la répulsion (push) et l’attraction (pull).

- Plantes ressources (nectarifères et/ou pollinifères) : servent à attirer les prédateurs et les parasitoïdes de pucerons dans les parcelles de culture

- Plantes pièges, plantes répulsives : elles agissent directement sur les flux de populations de bioagresseurs en les attirant (plantes pièges) ou en les repoussant (plantes répulsives qui dégagent des COV)

- Bandes fleuries : elles peuvent fournir divers services écosystémiques pour l’agrosystème, les agriculteurs et la société :

- Leviers efficaces pour favoriser la lutte biologique (ressources pour les auxiliaires), servent également de refuge et de lieux d’hivernation

- Soutien des insectes pollinisateurs

- Conservation de la biodiversité

- Rôle contre le ruissellement et l’érosion

- Esthétique des paysages agricoles

3.1 Les plantes de services

Les plantes de services peuvent être utilisées dans plusieurs stratégies (cf. leviers PIC ci-dessous) :

- La stratégie "push-pull" qui consiste en l'installation de plantes répulsives produisant des composés éloignant les ravageurs ou de plantes pièges qui attirent le ravageur davantage que la culture. Ces plantes seront détruites (détruisant le ravageur au passage) ou détruisent le ravageur en produisant un composé toxique pour lui

- La lutte biologique par augmentation avec des plantes relais qui constituent un réservoir d'auxiliaires.

- La lutte biologique par conservation des habitats (LBCH), avec des plantes pollinifères, nectarifières ou banque qui attirent et protègent les auxiliaires de cultures (pollinisateurs, prédateurs de ravageurs...) (voir ci-dessous)

Pour exploiter au mieux le potentiel de la grande diversité des ennemis naturels de pucerons et lever ces verrous, de nouvelles stratégies de protection sont développées, telles que les stratégies de lutte biologique par conservation, basées sur l'utilisation de plantes-ressources et de plantes-banques.

Projets de recherche mobilisant les plantes de services

2018-2021

Des stratégies de protection reposant sur l’utilisation de plantes de service telles que les plantes-ressources, les plantes-banque et/ou les plantes-piège ont été élaborées et testées.

2020-2023

Les recherches réalisées dans le projet REPULSE ont identifié certaines plantes de service capables de limiter les pullulations des pucerons A. gossypii et M. euphorbiae dans les cultures de fraise et de courgette.

2018-2020

Dans le cadre d'un projet financé par l'Agence française pour la biodiversité, les stations expérimentales Caté et Terre d'Essais ont conduit des expérimentations sur des méthodes alternatives de protection des salades contre les pucerons en utilisant l'artichaut comme plante relais ou en utilisant des filets insect-proof.

3.2. La fertilisation

La fertilisation est un levier parfois négligé dans la lutte contre les pucerons. En effet, une culture dont tous les besoins nutritionnels ne sont pas atteints sera plus sensible et moins résiliente aux attaques de bioagresseurs. Pour plus de renseignements, consultez le levier PIC dédié : "Raisonner la fertilisation en pratiquant des apports fractionnés ou localisés".

Projets de recherche mobilisant la fertilisation

2018-2020

Le projet PalPuf (Protection Alternatives contre les Pucerons du Fraisier) teste l'hypothèse selon laquelle des solutions nutritives allégées en azote, et renforcées en faveur du calcium dans leur équilibre K/Ca, sont à même de renforcer les défenses du fraisier en les rendant moins vulnérables aux attaques des pucerons.

2021-2025

Des essais menés entre 2018 et 2024 ont montré l'intérêt d'une fertilisation réduite en azote et enrichie en calcium pour limiter la multiplication des pucerons des espèces Rhodobium porosum et Macrosiphum euphorbiae. La fertilisation à elle seule n'est pas capable de gérer les infestations de pucerons mais peut être mobilisée comme levier complémentaire et préventif au sein des stratégies de protection intégrée.

2023-2026

L'objectif principal est d'identifier les facteurs biologiques, agronomiques et écologiques qui conditionnent l'efficacité des stratégies de lutte biologique par conservation. Les travaux menés se focalisent sur l'acquisition de connaissance sur l'effet des facteurs agronomiques (la fertilisation).

3.3. La lutte biologique

La lutte biologique est une méthode de protection intégrée des cultures permettant de réguler les pucerons grâce à d'autres organismes comme des insectes parasitoïdes. Il existe plusieurs stratégies de lutte biologique contre les pucerons :

- la lutte par augmentation, qui consiste en un lâcher inondatif et non pérenne d'auxiliaires,

- la lutte par acclimatation qui a pour objectif que les auxiliaires s'installent de façon permanente dans l'agroécosystème,

- et la lutte par conservation qui consiste à protéger et favoriser les populations d'auxiliaires.

Projets de recherche mobilisant la lutte biologique

2018-2021

L’apport précoce, la combinaison parasitoïdes - chrysopes et l’adoption de pratiques culturales favorables à l’installation de la lutte biologique sont des facteurs de renforcement de leur efficacité.

2021-2024

Le projet Aphidius 2.0 vise à développer des solutions de lutte biologique sur mesure pour la culture de fraises en développant une gamme de parasitoïdes optimisés pour les pucerons des fraisiers.

2019-2024

Proposition d'IAE et de stratégies d’optimisation des services rendus, réalistes et concrets et Obtention de références technico-économiques et environnementales sur un Système de Culture typique des exploitations maraichères sous abris.

- Projet COSYNUS : bilan 2019-2024 - Projet DEPHY Expé 2 (01/2025)

- Mise en place de plantes de service - maraîchers sous abris (Vendée, Vaucluse)

- Les plantes de services, lutte agroécologique contre les pucerons en maraîchage sous abris

3.4. Les produits de biocontrôle

Le biocontrôle désigne un ensemble de méthodes de protection des végétaux contre les bioagresseurs, intéressantes par leur caractère naturel et par leur faible impact sur la santé humaine et sur l’environnement. Ces stratégies se basent sur une détection précoce des bioagresseurs et sur des méthodes innovantes, souvent utilisées en combinaison avec d’autres leviers, agronomiques, génétiques, variétaux ou des méthodes physiques. L'idée est de repenser les traitements phytosanitaires de façon à rechercher la régulation naturelle plutôt que l’éradication des bioagresseurs.

Pour en savoir plus, consultez l'espace biocontrôle ci-contre.

Projets de recherche mobilisant les produits de biocontrôle

2018-2023

Le projet FragaSyst consiste à co-construire des systèmes agro-écologiques et économiquement performants pour produire des fraises en France. Dans un schéma de reconception de systèmes, cinq partenaires, complémentaires et représentatifs des principales régions de production de fraises, vont œuvrer à la combinaison de leviers agronomiques et environnementaux au sein d’un dispositif en « observatoires pilotés ».

2023-2026

L’objectif est de parvenir à gérer les attaques de pucerons en fraise avec les leviers disponibles sans intervention de rattrapage chimique. Pour répondre à cet objectif, les essais devront apporter des réponses sur les produits de biocontrôle et les auxiliaires disponibles, en termes d’efficacité mais aussi par rapport à leurs conditions d’utilisation.